« Prière d'insérer » # Histoire du design graphique

Ce texte est en deux parties. Le texte est susceptible d'être modifié.

Pourquoi y-a-t-il si peu eu de graphistes autrices ?

La question heurte en 2017 : déplacée (l’histoire de l’art n’a pas à envenimer l’histoire du design graphique), datée (la question féministe en histoire des arts s’énonce dans les années 1970), indécente (je connais tant de graphistEs). À cette question, la réponse est tout aussi épidermique. Il y a eu de « grandes » femmes graphistes. Pour s’en assurer, il suffit de ne pas se référer aux sommes d’histoire du design graphique. Le dictionnaire du graphisme d’Alan & Isabella Livingston (Thames &Hudson, 1992 première impression et 1998, 2e impression) en mentionne une et un couple dans sa chronologie synthétique retraçant les « créateurs influents » (soit April Greiman et Rosmarie Tissi & Odermatt). Davantage (et si peu) apparaisse sur les 190 pages de l’ouvrage : Sheila Levrant de Bretteville, Jacqueline Casey, Muriel Cooper, Sonia Delaunay, Inge Druckney, Geneviève Gauckler, Nicolete Gray, April Greiman, Siobhan Keaney, Katherine MacKoy. Le constat est clair, peu de graphistes femmes ont marqué, influé l’histoire 1. Juste assez pour les faire basculer dans les exceptions. Les exceptions sont les garantes des bonnes règles (démocratiques).

Le précieux Graphisme de 1890 à nos jours de Richard Hollis en mentionne davantage : Daniela Haufe, Jenny Holzer, Jane Kosstrin, Barbara Kruger, Zuzana Licko, Ellen Lupton, Katherine MacCoy, Margaret Macdonald, Ethel Reed, Barbara Stepanova, Lucille Tenazas, RosmarieTissi. Une nouvelle fois dans ces ouvrages sommes, on peut aisément reproduire in extenso les listes d’actrices fondamentales sur quelques lignes 2. La listE n’est jamais vertigineuse. Elle existe comme un contenu/contenant réduits. La Graphiste Française est un être remarquable, inexistant 3. Pourtant, dès le début de l’affichomanie, la femme se produit « grandeur nature 4 » sur ce nouveau support. Elle est épinglée à chaque coin de rues parisiennes. Elle devient objet de collection. Chéret produit une colonie de chérettes. Toulouse-Lautrec immortalise la Goulue 5. Sur l’affiche de 1891, la jeune vedette du rutilant Moulin Rouge 6 est incarnée par un « trou » blanc, vaste, central (goulu), aspirant 7. Ses pas de danses, ses levés de jambe, la visibilité de ses dessus, le grand écart de son sexe entraînent dans un sillon virevoltant, les fantasmes et les commentaires de toute une époque. Avec cette mise à nu, Toulouse-Lautrec sublime le langage ascétique de l’affiche publique, qui a besoin d’une visibilité maximale et immédiate par un régime visuel cérébral condensé, et ici, puissamment sensuel et sexuel. La Goulue est une des origines du monde affiche.

Mucha est révélé par Sarah Bernhardt, elle lui assure une certaine forme de protection grâce à un contrat. Des beautés (féminins pluriels) s’offrent au regard public. Le corps des femmes est au cœur du marché imprimé. Les influences des unes (sujet de l’image) sur les autres (auteur de l’image) se révèlent beaucoup plus denses et riches que ces affiches n’en témoignent. L’histoire du design graphique participe à piéger le rôle des femmes à celui d’images, à éteindre leur action et leur liberté. Mais le réel et le quotidien est toujours tout autre, plus enchevêtré, plus intrépide : il est difficile de saisir les couches de travail de la création et de l’émulation partagée. Sarah Bernhardt pense et construit (notamment par la photographie) ce régime de la visibilité spectaculaire. Elle joue avec les rôles et les genres (bien au-delà de ce qui est possible aux communes des mortelles dans les carcans de l’époque). Avec Mucha, elle se créé une aura byzantine qui s’imprime en des milliers d’exemplaires à l’instar des icônes. Actrice « monstre sacrée 8», il faut davantage -même si c’est déplacé- faire un parallèle contemporain avec Björk pour comprendre comment elle saisit et dirige la création visuelle autour de son art (le théâtre). À travers ces exemples, on décèle comment la création graphique se construisait dans le commerce des regards hommes/femmes/érotisme/argent/papier/public 9. Sarah Bernhardt et la Goulue ont été déterminantes dans le lancement de la carrière et le succès critique des ces deux futurs affichistes. Chacun avec elles, signe sa première affiche, et grâce à ces affiches entre dans l’histoire de l’art 10. L’attitude affirmée de ces deux actrices de la scène parisiennes ont permis à ces peintres de s’impliquer et de d’innover sur ces rectangles démultipliés, à oser cerner 11 le sulfureux dans l’espace public. Enflammés, il fallait qu’ils soient à la hauteur des provocations que ces femmes -chahuteuses 12- soulevaient. Confinées à de multiples cadres domestiques, il aurait été homérique que des femmes peintres puissent accomplir les audaces visuelles propres à l’affiche. L’espace public étant, pour elles, un lieu d’interdits, au mieux, un lieu sous haute-surveillance. Celles, qui se sont jetées à corps offerts sur scène, il semblerait que souvent, à un moment ou un autre, elles aient payé…leur (grand) écart par l’isolement 13, la pauvreté ou l’alcoolisme, la maladie, leur déchéance. Détail : ce n’est qu’en 1982 que la Goulue redevient une actrice de l’histoire de Montmartre en intégrant son cimetière 14!

En 2017, l’appareil critique (index, bibliographie, monographie…) demeure concrètement alarmant sur l’action des femmes au sein du design graphique. D’où la nécessité d’insister : « graphiste femme », « graphistE », « graphiste autrice ». Les index sont des entonnoirs trompeurs. Si vous vous référez à ces entrées, vous constaterez que les lignes accordées en miroir à ces femmes graphistes restent minimes. La surface encrée dans ces sommes de connaissance se concrétise au minima, elle dénote presque une distinction écologique. « Les lettres d’Ethel Reed apportaient une qualité décorative en harmonie avec ses illustrations » écrit Richard Hollis pour Ethel Reed 15, une des rares femmes graphiste en ce début du siècle. Quelle volonté de puissance lui a-t-elle fallu pour imprimer ses « lettres décoratives »? Son parcours à peine moins fulgurant et tout aussi énigmatique que celui d’Audrey Beardsley a été moins été retenu, on pourrait dire moins légendé 16. Ethel Reed quitte les États-Unis pour venir à Londres, notamment pour travailler pour le Yellow Book, mais peu après 1900, cette motivation, son activité ne sont plus traçables. Ce parcours aurait pu fasciner dès l’époque, cette société victorienne, hantée par les parfums des destins d’Oscar Wilde et d’Audrey Beardlsey. Dans les coulisses des temples de la visibilité, tous les sulfureux ne retiennent pas l’attention avec la même aisance. Et l’attention est un phénomène exponentiel. Il faudra beaucoup de commentaires, d’expositions pour qu’Ethel Reed intéresse… un peu, un jour.

Nos corpus sont virils : ils ont des vertus distinctives, ils élisent ceux qui ont su témoigner de force de caractère, ceux qui ont su et qui, culturellement, ont plus de droits d’accès aux royaumes du visible. Rien de nouveau. Les guérillas girls le martèlent depuis trente ans aux frontons des musées. Et l’histoire du design graphique se légitime dans des moules institutionnels, qui pendant longtemps en France, furent imperméables ou parfois juste amusés par les propos des gorilles masqués. On pourrait changer les entrées des ouvrages généralistes et les complexifier (par des thèmes), multiplier les périmètres protégés et imprimés par des # alertant des discriminations ou des violences symboliques. On pourrait aussi rappeler que l’entrée par un patronyme n’est pas dans la logique du design graphique, qui, n’a de cesse de multiplier les noms collectifs et anonymes. Le design graphique a eu cette force et cette volonté de bousculer le genre dominant dans les arts celle de la personnalité souveraine. Les graphistes ont souhaité prendre d’autres voies, collectives, anonymes, humbles. Ils sont les metteurs en forme de ceux qui signent réellement (écrivains, journalistes, commissaires…), de ceux qui sont les garants de l’originalité. L’objet, le contenu, la fonction d’abord. Eux, peuvent disparaître.

Mais.

Mais cette voie demeure problématique dans la reconnaissance du design graphique, difficile de donner un cadre légitime (aujourd’hui universitaire) sans réaliser des dictionnaires, des manuels avec des index et avec des noms. Les index sont des outils de classement et de rangement, des procédés mnémotechniques, humains, pour l’instant, un des plus universels. Tout simplement, cela demeure problématique avec le comportement humain. D’un acte de naissance à une épitaphe, le nom et le prénom sont les clés de l’existence et de la conservation; la mémoire humaine se structure à travers des « actes » nominatifs (un extrait de naissance, des annuaires, une pierre tombale ou un livret de famille : les tamis administratifs et graphiques quadrillent notre existence et de plus en plus l’espace urbain). Être sans papiers renvoie à une précarité ultime. Un graphiste légitime et donne un corps typographique à tous ces formulaires d’identité. Un.e graphiste est un.e créateur.rice, un accélérateur.rice d’identités. Pour autant, la construction de sa propre identité s’avère délicate et primordiale (ne serait-ce que pour la qualité des commandes à venir). Se dénommer et promouvoir « Design Visuel »,« designers anonymes », « CTR+SUPP », etc…n’empêchera aux graphistes d’être rattrapé par leur patronyme et ce par d’autres patronymes attentifs (une conservatrice, une commissaire, plus humblement, un inspecteur des impôts…), patronymes que des monographies rétrospectives révéleront un jour 17, peut-être. Les historien.nes tracent, confrontent des archives, cherchent des faits, des dates, des noms 18, font reculer l’anonymat (assumé ou subi). Ces noms de studios de design graphique -dont la typologie et la surenchère par la complexité soit éthique ou au contraire ironique et qui se révèle être un commentaire ou un positionnement par rapport à l’histoire du design graphique- est somme toute aussi spectaculaire que remarquable. Ces noms sans patronymes 19 traduisent une volonté affirmée et historique. Ils traduisent cette lutte du graphiste avec la figure autoritaire de l’auteur pour une tentative d’effacement de l’auteur au profit du lecteur (auditeur, spectateur, utilisateur). Ils dévoilent cette envie de rester dans l’attitude humble de la création, de la discrétion de la personne agissante. Mais si la création s’affirme, convaincante, pertinente, elle révélera l’attention sur l’identité de la structure émettrice 20. Le patronyme réermergera, parfois malgré lui. Dans une démocratie néo-libérale, le patronyme (ou le pseudonyme choisi) est une des bases inéluctables du commerce des regards. Il suffit de remarquer à quel point la stratégie du créateur masqué, de la personnalité à X masques catalyse les commentaires et la notoriété. D’ailleurs, se choisir un nom de studio, c’est se choisir un nom de scène. «De toute évidence, le pseudonyme est déjà une activité poétique, et quelque chose comme une œuvre. Si vous savez changer de nom, vous savez écrire 21 », précisait Jean Genette pour la sphère littéraire et cette idée peut s’étendre à celle du design graphique. En inventant un nom de studio, vous inventez et dénommez votre pratique.

Le régime démocratique contemporain (en étroite dépendance avec celle de la société du spectacle) fait croire que tout parcours peut, à un moment ou un autre, briller 22 s’il révèle une singularité (opiniâtreté, virtuosité, provocation, vulgarité…). Nos fondations numériques et Internet ont intensifié le phénomène : chaque nom est potentiellement une marque (déposant un compte public). Tous les réseaux (et pas que sociaux) se construisent essentiellement sur cette entrée par nom. Nos dédales numériques sont martelés par cette monnaie d’échange : des noms ou des médaillons portraits, valeur d’échanges et d’attention. Le médaillon, le nom retiennent l’attention avant même, parfois, le contenu du message. On suit des noms pour ne pas se perdre dans l’illimité dé-hiérarchisé. Le nom devient un filtre résistant à l’ensevelissement auquel tout à chacun est confronté face à la déferlante quotidienne de métadonnées. Comme dans les espaces de monstration artistique inquantifiable, il est devenu difficile de circuler sans cartels. Le nom-repère face aux non-repères. Il est devenu crucial de se créer un rempart avec quelques noms face aux milliards de noms potentiels. Il faut pouvoir tracer, répondre, s’insérer dans cette composition numérique à flux tendus. « Le texte numérisé, fluide, reconfigurable à volonté, s’organisant sur un mode non linéaire, circulant au sein de réseaux locaux ou mondiaux dont chaque participant est un auteur et un éditeur potentiel 23. » La fascination devant l’ergonomie et l’intertextualité des textes numériques a fait place à l’enthousiasme d’une contribution active et collaborative, mondialisée, renouvelant la fonction « auteur ». Aujourd’hui, à l’heure de posts constants et immédiats, tout auteur d’un message témoigne de cette envie d’accessibilité à une forme auctorialité, certes d’ordre communicationnelle, avec souvent des phrases acclamantes, participatives mais également péremptoires, cinglantes. Même s’il y a anonymat et pseudonyme, le phénomène signe le besoin d’une attention : chercher à être entendu, retenu, lu… chercher à être repéré… et pour certains, à imposer sa voix. Laisser un commentaire, à toute heure, sur toutes les pages revient à marquer un territoire, traçable et volatile. Mais, au final, le phénomène est assez proche d’une auctorialité autoritaire plus que d’une auctorialité créatrice (suffit de regarder les flots de tensions haineuses que cela active constamment : convictions contre convictions). L’anonymat sous cette surveillance technologique généralisée est un fantasme où certains cachent leur besoin de puissance car la sphère de visibilité via Internet est quantifiable et mégalomaniaque. L’espace public qu’est Internet est aussi structurellement publicitaire. Si ici, le post, le message se mêle à la constitution d’un projet professionnel, c’est qu’il est impossible aujourd’hui de penser un parcours sans Internet et la configuration wikipédienne. Or, on remarque encore en 2017 que la logique collaborative et co-autorisée n’a pas spontanément mis fin à une sous-représentation des femmes : il faut à nouveau, alerter, provoquer des associations, initier des actions comme lesSansPages 24. Le genre d’anonymat que subissent ou se réfugient les autrices provient également d’un passif historique : la non nécessité à certaines « catégories » humaines à avoir un nom propre et à laisser un nom. Petite remarque concrète à expérimenter : même si des autrices ont affirmé un parcours, le tout à chacun retient moins le nom des femmes (ou les mélange). Par ailleurs, certaines autrices se réfugient dans une affirmation de la discrétion parce que sur cette scène de noms (historicisants ou numériques), elles sont confrontées à une violence, passablement destructrice, qui, au long terme, les effacera ou qui, au quotidien, souvent, les discrédite.

L’absence d’une création ouverte (à toute provenance de classes socio-culturelles), le peu de présence de femmes graphistes témoigne que le débat autour du graphiste auteur - en résumé, dans une utopie moderniste, il ne faudrait pas de graphiste auteur- n’est qu’un débat d’apparats, piégé et complice dans un mécanisme plus global, activant constamment un système privilégiant certains auteurs.

Le design graphique est comme tout profession artistique traversé par des questionnements profonds, sans cesse renouvelés, sur la fonctionne existentielle et professionnelle d’auteur. Intrinsèquement, le graphiste auteur est déjà une remise en question de la définition d’auteur classiquement entendue : il est déjà au cœur d’une collaboration (du commanditaire à l’imprimeur), dans une volonté transdisciplinaire (il change de sujet comme de commanditaire), il côtoie toujours d’autres auteurs (son originalité est toujours atténuée), il est au cœur des questionnements juridiques sur les droits d’auteurs. Un graphiste auteur est toujours un infra-auteur, il s’insère toujours dans d’autres oeuvres, d’autres textes. S’il porte la valeur design, cette valeur agit au cœur de la communauté et de l’échange. Infra auteur, par définition, un.e graphiste confronte, accorde, écartèle, assume constamment son travail entre copyright et copyleft. Ce que dit un graphiste sur le graphiste auteur est rarement ce qu’il fait dans son travail, ce qu’il développe, au quotidien, dans son attitude de graphiste. Quand une question venait sur ce terrain, Pierre Bernard, mi agacé, mi amusé, répondait, avec justesse, qu’a priori tout graphiste, qui défend son métier et une certaine idée de son engagement au sein de la société est un graphiste auteur. Pour lui, c’était un pléonasme. Le graphiste doit assumer sa réalité d’infra auteur, balloté par ses sacoches de copyleft, de copyright, toujours contrarié par des auteurs plus réels. Le design graphique, son histoire, sa critique, sa machinerie éditoriale participent et sont issues du matérialisme culturel, on pourrait évoquer un sur-régime culturel : programmations, expositions, éditions,.. s’auto-alimentent dans une boulimie de connaissances, de créations et de reconnaissances (de patronymes). Cette boulimie éditoriale est au cœur de la machine fabriquant et se nourrissant des auteurs et elle est profondément genrée. Maltraiter la notion d’auteur en design graphique sous prétexte d’élitisme ou de fonctionnalisme, risque d’atténue la force des objets créés. Le graphiste auteur ne se réduit pas un arrogant, narcissique, qui cherche à imposer son nom, il entretient une flamme, celle d’une vocation, sincère parfois excessive, à son œuvre au sein de sa société. On retient ce qui nous meut. Selon ce point, il faut affirmer la notion d’autrice pour considérer et permettre aux conceptions de graphistEs d’exister, immédiatement et durablement, au mieux dans la société.

Pourquoi ne pas assumer, avec splendeurs et fracas, l’être graphiste autrice ?

Si l’autorat se pense en relations complexes et sociétales avec le nom, il y a de nombreuses étapes pour que « quelques noms » soient définis comme autrices et qu’ils le restent rester au regard des historien.nes. Les tamis permettant l’émergence ou la reconnaissance d’autrices ont un maillage particulièrement serré. Les grilles ouvrent à la connaissance, tout comme elles peuvent réduire l’horizon des possibles.

Ce texte mêle différentes questions outre ce pourquoi, il s’agit de révéler comment cette absence de représentations féminines contribue à conditionner les manières de penser et d’être, notamment pour les étudiant.e.s. Il s’agit de régulièrement se poser la question : comment la profession de graphiste se démène-t-elle avec le concept volatile d’autrice ?

La question ainsi posée est un hommage à Linda Nochlin, qui fut dans mon parcours d’étudiante en histoire de l’art, un grain de sable décisif dont je continue à apprécier l’intensité.

Linda Nochlin en 1971 publie dans Artnews un article réactif « pourquoi n’y-a-t-il pas eu de grands artistes femmes ? » (ce texte répond à une question posée par un ami galeriste Richard D. Feiger qui cherchait à exposer des artistes femmes et à son désarroi 25). L’argumentation de Linada Nochlin est claire, dénuée de lyrisme ou d’apitoiement. Il inaugure la voie à des études sérieuses. Une « cohorte 26» de jeunes historiennes 27, nourries de théories françaises de philosophie, de sémiologie, vont dans les années 1970 bousculer les frontières universitaires. Elles déconstruisent à coup d’articles, de conférences, l’écriture historiée des idoles des temples des arts, l’histoire des vies des hommes illustres qu’on leur soumet. Le féminisme s’invente : puissance théorique et conceptuelle.

Les théoriciennes féministes travaillent le hors-champs de leur discipline et analysent en multipliant les points de vue. Elle intègrent des notions telle que l‘artisanat, le décoratif, le low, le populaire, l’insignifiant, le sentimental…. Pour appréhender singulièrement la production d’artistes femmes, il a fallu se tourner vers d’autres catégories et d’autres paradigmes. Cette approche déconstructive durant les années 1970 permet une extension du champ de la recherche en histoire de l’art, ouvre de nouvelles perspectives sur la théorie de la perception, pointe la norme de tout ce qui se croyait objectif et efficient, et accentue la cruauté de l’absence d’étude des minorités. Les différences créent un différend. Une rupture. Les catégories de sexe, de race, de classe laminent les strates structurelles de la pensée commune. Pour les artistes féministes, il s’agit de créer avec cette faille -de la différence, ou celle qu’une artiste peut rencontrer et sombrer- de faire face à cette faille. Il s’agit de débusquer dans les discours dominants, les discours sur la représentation, ce qui semble anodin, coutumier et qui sont des entraves à la création. Durant ces années, un certain nombres d’artistes féministes ne peignent pas, ne sculptent pas, ne cherchent pas à façonner une œuvre objectale, future monnaie de musée, elles composent des oeuvres ouvertes, titillant l’interprétation et révélant des analyses sémiotiques. Elles exposent les codes de la construction de la féminité dans notre société. Elles décousent, décodent. Elles se démènent tout en bricolant avec ce qu’elles sont sous la main. Entre un rôle de vigie et de Cassandre, il s’agit d’être constamment aux aguets et de surveiller ses propres méthodes, en vue d’une ouverture des libertés liées aux désirs et à l’acte créatif. Ainsi la critique féministe, « ce qu’elle peut faire, néanmoins, c’est demeurer en alerte sur ses propres méthodes et ses procédés d’analyse, c’est rester à l’affût de ses manques et de ce qu’ils pourraient avoir à lui révéler 28. » À ce titre, relire l’affiche Pink de Sheila Levrant de Bretteville, réalisée pour l’AIGA en 1974, la graphiste permet d’envisager une affiche à multiples entrées et multiples voix, sans lisibilité unique et autoritaire 29.

D’une certaine manière, ces nouveaux territoires de recherches participent à faire émerger un champ mineur, un département, jusqu’à alors quasi inexistant : l’histoire et la théorie du graphisme. Les départements de design graphique dans les universités américaines prennent la décennie suivante, une ampleur décisive. Les universités accélèrent les publications, on peut croiser les vagues post-modernistes, les tempêtes féministes auxquelles des graphistes viennent se confronter. Ce n’est pas anodin si nombres de graphistes américaines émergent durablement à cette époque. Alors qu’en Suisse, un pays qui depuis l’après-guerre a toujours édité des revues et des manuels de « maîtres » du graphisme, peu de graphistEs « émerge », publie, écrive. Beaucoup de graphistes américaines prennent la plume et la voie de l’enseignement. Ellen Lupton s’engage ainsi sur une pratique liant pratique, théorie, écriture, exposition et mettant en avant une scène graphique et des objets dans leur diversité, a « mix of voices », mixing messages est presque une éthique professionnelle 30.

The Feminist Gun (Barbara Kruger)

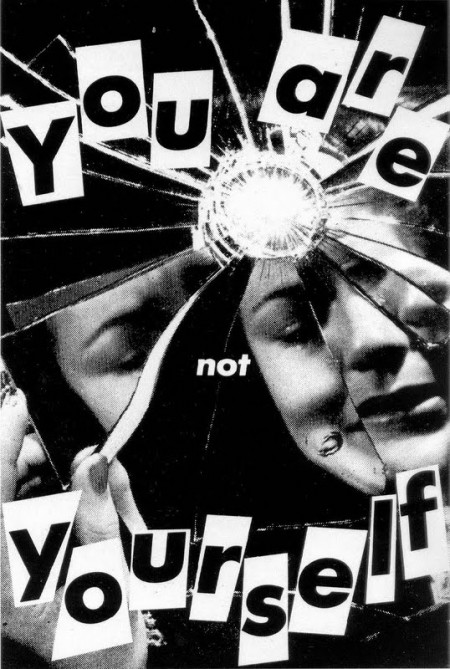

Dans les années 1970, les débats, les réunions, les textes, les assemblées féministes retiennent l’attention et la respiration de beaucoup de femmes. Pour beaucoup d’universitaires, d’artistes,… ils déclenchent une remise en question des fondements épistémologiques et idéologiques de la discipline où elles s’inscrivaient. Un photomontage pourrait devenir un écho cristallisant ces questions, désarticulant les relations entre la condition d’une femme dans les années 1970 et le devenir femme, entre le potentiel artiste et ses réels possibles, entre les doutes intimes et les cadres normatifs d’une société dite libérale. En 1982, Barbara Kruger conçoit le photomontage You Art Not Yourself 31. Avec ce photomontage, symboliquement, elle brise un certain nombre de surfaces réfléchissantes. Elle disloque le visage d’une « femme au miroir » (thème classique en peinture 32 pouvant évoquer le narcissisme, l’introspection, la vanité…). De façon plus générale, l’artiste morcèle les rêves véhiculés par les magazines, que les modèles féminins - idéalisés- sèment. La trame particulièrement visible sur la carnation du portrait en noir et blanc évoque les modes d’impression de la presse. Barbara Kruger puise sa matière première dans la masse média imprimée. Depuis les années 1950, le magazine féminin est dans tous les intérieurs, il devient un vecteur d’ordres qui s’adapte au décorum de chacune en fonction de sa classe sociale ou de son ambition de classe sociale. Ici, une main de femme aux ongles vernis prend un éclat du miroir brisé dans la même gestualité que si elle feuilletait un magazine, sans aucune sensation de blessures. Les lectrices en compulsant ces reflets féminins qui n’en sont pas, en compulsant de façon anodine ces pages de magazines, n’éprouvent pas la sensation de se blesser intérieurement. Or, une intériorité face à un travail d’introspection se heurte à une violence, parfois assassine. Comme l’évoque ce visage féminin contracté. Comme l’évoque l’impact de la balle de revolver. La violence est parfois une issue nécessaire pour la révélation de soi. Briser les miroirs permet de rejeter ce qui ne semble pas réel en face de soi, permet d’ouvrir d’autres perspectives. Déverrouiller et élargir les (ses) horizons est un questionnement central des années 1970. Des réunions féministes, à New York dans un premier temps, éclaire la jeune artiste d’une autre lumière sur les destinées de femmes: derrière les miroitements du papier glacé, il y a trop d’âmes meurtries, des prisonnières éternelles d’une « euphorie » sans fin. « Car le magazine féminin, pour attirer les lectrices, obéit à un impératif catégorique : l’euphorie; son devoir, au fil des semaines, est de faire croire, par les vertus d’un optimisme sans cesse renouvelé, que tout va s’arranger grâce à quelques recettes, qu’un rien de magazine et de volonté suffisent pour être heureux 33. » Cette euphorie domestique devient dans les intérieurs américains particulièrement « brisant ». En 1963, dans son unique roman, la poétesse Sylvia Plath consigne l’effet de La Cloche de verre :

« J’avais l’impression qu’il était capital de ne pas être reconnue.

Le plafond capitonné de la voiture se refermait sur moi comme le toit d’un fourgon cellulaire. Les maisons de bois, resplendissantes, blanches, toutes identiques, séparées par un carré de gazon bien entretenu, défilaient comme autant de barreaux d’une grande cage d’où l’on ne pouvait s’évader 34. »

Comment s’échapper de ces douillettes cages domestiques ? Comment s’évader de ce qui n’est pas soi-même pour inventer un soi, quelqu’il soit ? Comment, dans cette quête, ne pas se briser ? Tout le doigté des photomontages de Barbara Kruger est de ne jamais simplifier l’irrémédiable complexité des dilemmes, ici, féminins, avec une teinte shakespearienne.

Et si, Barbara Kruger fendait le plafond de verre d’une partie d’elle-même, où elle n’est pas elle-même ? Elle fend un miroir de papier glacé, celui de la direction artistique, qu’elle a côtoyée et appréciée 35 en concluant ses études de 1965 à 1966 à la Parsons School of Design. « Après ses études, elle travaille dans une agence de publicité, puis pour le magazine de mode Mademoiselle 36». Du haut de ses vingt ans, celle qui a pour mentor le directeur artistique Marvin Israel et la photographe Diane Arbus assure la cohérence graphique de Mademoiselle. Pendant une dizaine d’années, elle exerce en tant que graphiste designer au sein du conglomérat éditorial Condé Nast 37. À l'automne 1976, Kruger quitte ce milieu et s'installe à Berkeley en Californie, où elle intervient comme enseignante à l'Université de Californie pendant quatre ans, elle s’imprègne des écrits de Walter Benjamin et de Roland Barthes. Les oeuvres féministes notamment les films retiennent son attention 38. Elle écrit. Elle ne fait pas qu’assembler des mots, ses montages deviennent des surfaces critiques.

Dans ce collage, « flingue »-t-elle sa trajectoire de directrice artistique ? En 1982, le parcours de Barbara Kruger s’intensifie, sa carrière artistique se concrétise, notamment grâce à sa participation à la biennale de Venise 39. Depuis, Barbara Kruger déconstruit les mécanismes idéologiques au cœur de la machinerie visuelle organisant les images reproductibles, parfois avec une accointance particulière sur cette artillerie d’images qui encadre, au quotidien, les femmes et qui, les coincent dans des espaces difficilement conciliables, être (soi-même) et poursuivre une « aura » d’objet de décoration (s’occupant de son (design d’)intérieur et de son apparence, essentiellement) et une « aura »de sujet d’entretien (faisant en sorte que sa famille « fonctionne »). Toutefois, Barbara Kruger reste sciemment attachée aux codes visuels de notre société de consommation (et au dictat structurel typo-photo 41). Elle ne s’extirpe pas de ces cadres visuels (graphiques), de ces grilles identitaires reproduites sur tous les continents à l’infini, de ces mises en pages et relations textes-images-légendes interchangeables dotées d’une force de frappe conséquente, presque sidérante. Ces magazines, quel que soit le continent atteint, offrent une universalité de lecture, chacun peut en saisir l’essentiel et la structure. Le corps féminin et son utilisation spectaculaire en sont le pouls. Refléter et fissurer les régimes successifs, qui surveillent et punissent, de la société de consommation demeure au cœur des dislocations de Barbara Kruger 42. Pour devenir un peu plus elle-même, il lui fallait casser les miroirs et les filtres photographiques, fêler les cadres des pages réglant notre quotidien et parallèlement tout remettre dans des cadres accessibles, indéniablement lisibles et efficaces. De 1966 à 1982, le cheminement créatif de Barbara Kruger s’est lentement mis en place. Elle parachève sa maîtrise des codes du langage publicitaire (usage du slogan), de la rigueur d’une lisibilité typographique (comme certains graphistes modernistes, elle se limitera à l’usage unique d’une typographie, la Futura Bold), mais l’américaine déplace cette rigidité dans le champ de l’art. Chaque lettre dans ce collage est découpée dans des formes géométriques : aucun éclat punk, toute découpe reste méticuleuse. Cet échiquier en noir et blanc révèle un jeu tendu mais équilibré. Sa méthode elle-même évoque la mise en doute de l’existence d’un citoyen émancipé. Elle contrôle tout le processus créatif jusqu’à son apparition millimétrée dans un espace public. Ses objets sont prêts à l’emploi, prêts à penser. « These were objects. I wan’t point to stick them on the walls with pushpins. I wanted them to enter the marketplace because i began to understand that outside the market there is nothing -not a pièce of lint, not a cardigan, a coffee table, a human being. That’s what the frame were about : how to commidify them. It was the most effective packaging device. Signed, sealed, delivred 43. » D’où, fondamental, le malaise que provoque son œuvre, son effet « double bind » : elle dénonce le caractère impérialiste du capitalisme 44, tout en restant dans un vocabulaire totalitaire (dans ce collage, si on occulte le petit « not » une lecture rapide fait lire l’inverse du message). Tout, dans nos sociétés, est cible, ciblé. Le pas de côté est une rassurante (élitiste ? ) illusion. Échapper à ces attentions concentriques de la communication visuelle 45 est un brin utopique. Face à ce miroir soigneusement brisé, on s’interroge sans avoir de chemins de traverse pour aller vers cet énigmatique soi-même. Dans une société capitaliste, une personne se construit, en grande partie, dans un rapport marchand (elle travaille constamment son Curriculum Vitae), elle a à sa charge un corps marchandise (elle a une image à entretenir), certain.e.s frôlent le masque mortuaire (en tentant de figer à un stade donné les marques de vieillesse). Tout individu est un corps surveillé qui s’épie pour ne pas trop s’éloigner des normes, de l’attraction, du désir et de lui-même. Si le corps devient trop déviant, les miroirs sociétaux et intérieurs peuvent se briser. Quand bien même, une personne est éloignée et réfractaire à ces considérations, elle est entourée de surfaces, d’écrans, de pages qui lui scandent constamment l’omniprésence de la vigilance sur les corps. Se relâcher active une mauvaise conscience. L’essentiel de nos magazines sont reliés au fait que notre corps est un capital et qu’il faut le développer (santé, sport, culture, sexe). Cette condition de « piégé.e.s » dans des miroirs, des photographies, des cadres discursifs et des images de papier glacé scande l’œuvre de Barbara Kruger. L’artiste révèle ce piège -vicieux- sans pour autant délivrer de résolutions. Il n’y a pas de solutions, juste des chemins de positionnements conscientisés. Parfois, il y a des trajectoires perdues, des balles suicides.

Barbara Kruger opère à coup de maximes, quasi des oracles, de type « soi-toi même », issus de notre culture philosophique et actualisés au quotidien dans une société publicitaire.« Sois toi-même », « réinvente-toi », « just do it »,… le « toi », le « tu » de la communication 46 entretient une injonction massive à des impératifs de développement individuel relevant de sommations souvent paradoxales (la toute-puissance de l’accomplissement du moi articulé dans un cadre sociétal omniprésent). Les constructivistes russes dans les années 1920 notamment le poète Maïakovski et le designer Rodchenko ont rapidement éprouvé le désenchantement que procure la valse des slogans raccourcissant la complexité d’une vie. Aujourd’hui, les slogans martèlent et scandent des maximes à un soi toi-même sur-sollicité et épuisé. Le slogan est sur tous les frontons des marques, il vous guette, insinue Barbara Kruger et elle accentue l’effet en saturant d’autres surfaces, y compris celles des cubes blancs perçus davantage comme neutres. Ses propositions peuvent provoquer une sensation d’asphyxie (elles recouvrent tout) et provoquent un malaise, voire une allergie ! Elles reflètent notre réalité, trouble (ni moderne, ni postmoderne). La distance critique, voire esthétique n’épargne de rien, même pas de cette réalité de nos fonctionnements hybrides. La preuve : malgré les révélations féministes, il n’y a jamais eu d’arrêts à ces tiraillements dits féminins. Cinquante ans plus tard, les magazines féminins n’ont jamais été si nombreux (élargis par des extensions numériques). La connaissance et la critique féministes s’expérimentent en même temps que des pratiques contradictoires, multiples. Ce même collage daté de 2019 viendrait sans doute davantage évoquer, non une prise de conscience, mais une fracture incurable des multiples moi-s se cherchant à travers des voix insoumises et des voies d’émancipation. Les miroirs (réels, numériques) n’ont jamais été aussi envoûtants et dangereux.

Insistons sur le mode opératoire de Barbara Kruger, le collage que la critique américaine Lucy R. Lippard, en 1980 dans un texte décisif Sujet Tabou éclaire sous le prisme d’ « une stratégie révolutionnaire, une manière de vivre », le féminisme. Dans ce texte, Lippard révèlent comment beaucoup d’artistes utilisent des média dits graphiques (tracts, publipostage, affiches) et leur mode de diffusion. « C’est une expérience de collage que d’être une femme artiste ou une artiste sociopolitique dans une culture capitaliste 47. »

Le vocabulaire et le répertoire formel de Barbara Kruger s’affirment, perfides, schématiques et répétitifs… : un minimalisme formel pour un sensationnalisme d’interrogations. Son style revête une froideur totalitariste. Sa gamme est réduite un peu à l’image du graphiste qui opère souvent un jeu de variations à peine visibles à l’oeil nu. Restreindre pour maximiser la déstabilisation du questionnement politique. Barbara Kruger est devenue une référence permettant de réfléchir à notre société et à sa structuration communicationnelle aussi bien en art qu’en design graphique. Il semble aisé de penser qu’elle aurait peiner à exercer cette force de frappe si elle avait choisi de poursuivre sa carrière de directrice artistique (en raison de la commande, du contexte économique), mais plus fondamentalement, car elle aurait eu du mal à y développer une position d’autrice. Ne lui fallait-il pas fendre le plafond de verre de la direction artistique pour assumer Une parole et sa circulation ? Il faut qu’un contexte permette que des formules soient énoncées. Ce fut aussi le cas d’une autre artiste, oeuvrant à partir de photomontages, issus des magazines, Linder (nous y reviendrons). Il semblerait que des jeunes femmes talentueuses, dans les années 1970, passées par des écoles de design, ont senti que pour poser leur pensée, le chemin serait plus adéquat dans un circuit lié à l’art. Il semblerait que des jeunes femmes qui torpillaient certains mécanismes nocifs de la communication visuelle aient dû cibler ailleurs leurs questionnements et leurs diffusions. La direction artistique est un des coeurs des modes de production et de distribution des médias 48. Cependant, -et c’est l’ambition du design- cette masse peut être culturelle, elle peut devenir un espace à fonctions positives, de changements, de prises de consciences, de réflexions. Que dire du fait que si peu de graphistes, chahutées par la révélation féministe, soient devenues des directrices artistiques influentes au cœur des années 1970, des directrices au pouvoir d’enrayer certains mécanismes de manipulation visuelle ? Comment interpréter leur accès limité et une participation réduite à structurer graphiquement les grilles des magazines et l’imagerie du corps féminin ? Barbara Kruger est restée dans sa pratique fidèle à l’impératif graphique, qui lit texte et image, qui cherche un partage, un échange avec un public comme le souligne Hal Foster 49. Le critique remarque également qu’elle est restée fidèle à son œil féministe.

Barbara Kruger a réussi à construire des plates-formes de lectures monumentales dans des espaces publics et/ou aussi des lieux de passages (hall d’accueil, escaliers, ascenseurs, esplanades). Difficile, même pour le grand public, de ne pas avoir eu en face de lui, un de ses « reflets », quelle que soit sa taille (monumentale, taille réelle ou reproduction dans un magazine). Kruger nous place au cœur d’un espace de lecture « double bind », contraint et contradictoire. Ses interventions « créent des objets autonomes, utilisent l’échelle de grandeur et la banalité, non seulement des images, mais aussi des mots, pour provoquer une lecture attentive plutôt qu’une contemplation passive 50». Ne pas regarder ou ne pas consommer béatement animent les projets de certaines activistes des années 1970. Inventer des formes nouvelles n’était pas un de leur objectif leurre, elles souhaitaient davantage s’insérer « platement » dans le quotidien pour le relier et relire autrement, pour, un peu moins, étouffer.

« Le travail de la critique féministe consiste donc à lire ce qui n’a pas été lu, à lire ce qui n’a pas été lu dans ce qui a été lu, dans ce qui a été lu, à relire autrement, à lire d’un autre œil, à écouter d’une autre oreille, à réhabiliter non seulement des auteurs, des œuvres, mais aussi des formes et des accents» explicite la philosophe Françoise Collin 51.

Aparté sur notre consommation de bananes (et de mangues).

Ouvrons une séquence légère pour une lecture en pointillés. Prenons le temps d’une pause sucrée, d’un moment régressif autour d’une gourmandise, un banana split.

Une longue banane, d’un doux jaune clair sans l’ombre d’une tache noire, coupée dans sa longueur, garnie de boules glacées alléchantes, de lignes serpentines chocolatées et rougies de deux cerises confites.

Nous sommes habitués à partager communément beaucoup de notre temps sous les ondes, entre les pages publicitaires, davantage que dans l’aura des oeuvres d’art… L’œuvre de Barbara Kruger, particulièrement identifiable et photogénique ne contredira pas cette évidence. Elle en joue. Le banana split renvoie à une mythologie, celle des années pop, il traduit l’hyper, l’hyperconsommation assumée, l’hypersucré, l’appétit d’Éros devenu gourmandise avouable.

Banana Split.

https://www.youtube.com/watch?v=bsqLi9LfiwM

En 1979, Lio chante « cet amour de dessert », « qui brise la glace 52.»

L’ambivalence suavement candide et pop érotique participe à faire de cet air, un tube. Avec l’énergie d’une plus tout-à-fait teenager, Lio électrise le grand public avec - à paroles équivoques-le plaisir d’une fellation, « la chantilly s'écroule en avalanche ». « On » a régulièrement fait chanter à des jeunes femmes la saveur d’une fellation. On leur racontera plus tard les sous-entendus de ces refrains gentillets. « On » parle de leur naïveté. Mais, il faut des années pour beaucoup de jeunes filles, pour saisir de l’intérieur, la transformation de leur corps et celles des regards sur elles durant l’adolescence. Entre le corps enfant objet d’affections et le corps objet de désirs sexuels, il y a souvent un décalage temporel plus long et plus complexe que celle de la transformation physique. Il faut parfois des années et beaucoup d’expériences pour intégrer cette évolution des regards.

Les pages de magazines, les tubes musicaux, les recettes sucrées salées ponctuent le quotidien, égrènent des litanies et nourrissent massivement nos appétences et nos orientations culturelles. Les années 1970 gorgent le public de bananes, au seins propres (culinaire) et métaphoriques.

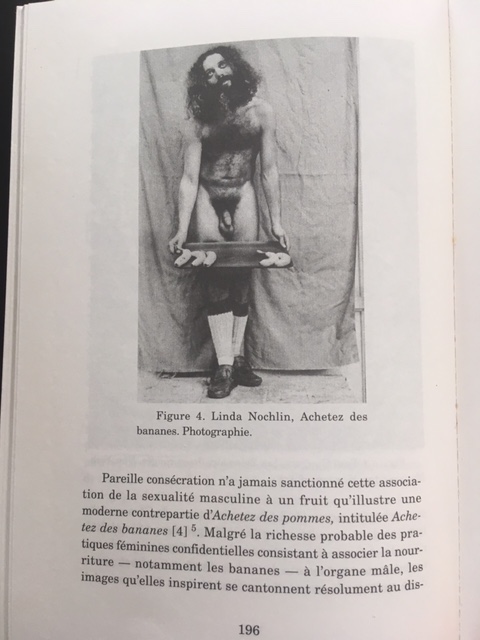

Par un plateau de bananes, Linda Nochlin aviva en 1972 la sagacité des esprits (féministes).

Pour son article Érotisme et images du féminin dans l’art du 19e siècle, Linda Nochlin a recours à un acte photographique (unique dans sa carrière) qu’elle intitule « Achetez des bananes » et qui lui permet visuellement d’asseoir ses arguments théoriques et ainsi de lever le voile sur l’érotisme (masculin) dans l’élaboration d’oeuvres d’art occidental. Elle conçoit cette photographie comme une réplique argumentaire. La photographie est un écho critique et malicieux à notre état d’êtres contemplatifs, en pâmoison devant certaines oeuvres d’art, à notre capacité à entretenir une relation consentante avec elles. Linda Nochlin s’attèle à diagnostiquer le commerce des regards chargés d’une réalité économique complexe et de violences symboliques. Plus précisément la photographie réplique sur un ton gouailleur à un tableau - un standard iconographique - de Gauguin où deux jeunes beautés se présentent à demi-nues aux yeux des regardeur.ses. Les seins de l’une se contemple au même niveau qu’une allégorique barque en bois. La figure principale porte un plateau rempli de ce qui a été identifié comme « des pétales de fleurs de mangue 53 ». Les Seins aux fleurs rouges (1899 54), huile aussi appelée Deux Tahitiennes ou Femmes aux mangos 55 évoque le corps désirable, dans une version idéalisée et exotique, la beauté dans toute sa splendeur et son innocence. La nature (le fruit et la fleur) et en écho la femme apparaissent en abondance, fraîchement cueillie, à la fleur de l’âge, sans l’ombre d’une maladie vénérienne ou la perspective d’un enlaidissement. Les femmes selon Gauguin ? : « pas mûres, presque mûres, tout à faire mûres 56 ». Elles sont à portée de mains. (« Prière de toucher » évoquera le célibataire Duchamp actionnant dans différents supports les mécaniques désirantes innervant les oeuvres d’art). En 1899, il n’y avait aucune limite à assouvir sa soif de « continents inconnus », de continents peu explorés. Tout (de la nature, à la conquête de territoires) est offert, « à volonté ». La peinture de Gauguin ici, d’une façon générale la peinture occidentale, offre aux regardeurs.ses ce qui est à disposition, si généreusement devant eux : la nature (la femme est la nature)… Il y a tant à déflorer, à butiner, à titiller.

Dans l’argumentaire photographique de Linda Nochlin, l’homme aux bananes pose dans une naïveté niaise. Les yeux au ciel, comme s’il était béat de bêtise. Plié au desiderata de la photographe improvisée, il a gardé chaussures et chaussettes devant une toile de fond froissée. Cette photographie donne à la peinture de Gauguin une perspective molle. Ce nu masculin s’offre sans exciter. En contraste, l’historienne de l’art rend visible l’érotisme et les désirs subliminaux. Elle rend apparent le motif cru : l’association du désir sexuel à la consommation sucrée d’un fruit. Le titre de la photographie renchérit : « Achetez des bananes». Achetez des brins d’images mettant du pigment érotique dans votre vie, achetez des reproductions émoustillant votre quotidien. Cette photographie se joue des boucles entre peinture et photographie, et pour cause, la peinture de Gauguin reprenait un standard iconographique de photographies pornographiques 57. L’artiste en avait toute une collection dont il ne s’en séparera jamais, même à certains moments de sa vie où l’argent lui manque tant 58. Nochlin mime une photographie de la fin du 19e siècle en noir et blanc, de nature réaliste et mercantile, cependant elle ne retire pas à la peinture sa nature sublimante. Son acte argumentaire n’est pas un acte artistique, ce dernier a la capacité de « spiritualiser » sa part de réalité pornographique, d’effacer son « empreinte carbone », assujettissant l’autre sexe. Au début du 20ème siècle, le philosophe John Dewey commente cette transcendance esthétique :

« les nus de Renoir sont source de plaisir, tout en étant dépourvus de suggestion pornographique. Les qualités de volupté de la chair sont préservées, voire accentuées. Mais les conditions de l’existence physique des corps nus en ont été abstraites. Grâce à l’abstraction et au médium de la couleur, les associations auxquelles les corps nus donnent ordinairement lieu sont transférées dans un nouveau domaine, car ces associations consistent en stimuli pratiques qui disparaissent dans une œuvre d’art. L’esthétique chasse le physique et la mise en valeur des qualités communes à la chair et aux fleurs évacue l’érotique 59 ».

Les tableaux représentant des femmes ne sont pas des femmes, ils sont des tableaux 60. Donc, ils se coupent et se dédouanent de la réalité érotique ou relationnelle. Certes, avec évidence…. et pourtant dans les écrits de John Dewey, l’art n’est que le fruit de corps masculins à même de jouer avec leur source de plaisir et autorisés à la matérialiser picturalement. Surtout, les tableaux participent à construire un regard sur le corps féminin (et sur le féminin) avec une puissance et une orientation que notre « humanité » peut déconstruire, mais dont elle ne pourra jamais se déshériter.

Achetez des bananes de Nochlin ouvrent une brèche dans les entreprises esthétiques. Notre esthétique, arguant avoir chassé le commun et l’érotique, se complait dans sa contemplation dite désintéressée.

Ces bananes nous permettent de lire autrement les « classiques » et le spirituel dans l’art : la nécessité créatrice se mêle à des larmes et du sperme qu’on a passé sous silence, qu’on atténue constamment par des cadres dans les musées, par des analyses et des commentaires qui ne retiennent que trop la beauté sublime du pigment, la force de la composition, l’évolution des formes. La force de l’œuvre écrase les conditions - également crues et matérielles- de son émergence. Des historiennes de l’art féministes ont ainsi déniaisés la pureté de l’art. L’acte photographique de Linda Nochlin n’enlève rien à la beauté de l’œuvre de Gauguin. Le spectateur, la spectatrice peut, doit continuer à regarder, à analyser, à contempler, à puiser de l’intelligence, du sublime dans les aplats colorés de Gauguin, dans sa « peinture pure 61». Cependant, cette pureté se teintera désormais de renvois concrets 62. Certains argumentaires féministes, nourris au grain du réalisme socialiste, réinjectent du « bon » sens dans la perception d’une œuvre. Consommez vos bananes - ici vos mangues, en sachant quels chemins d’exploitations, elles ont empruntés. Achetez et entrez dans la danse picturale, sensuelle mêlée d’érotisme, mais scrutez de quelle façon, la danse écarte certain.e.s. L’érotisme, latent à l’acte créatif, est essentiel pour comprendre pourquoi il y a si peu eu de grandes femmes artistes.

Au tournant du 20e siècle, le passage à l’abstraction et à l’autonomie dans la peinture fait passer le sujet du tableau (dont l’iconographie du (nu) féminin) à l’arrière-fond. Gauguin se situe à ce moment charnière : la lisière entre le nu et l’autonomie accordée à la peinture. Le motif -dans ses différentes acceptations- se distingue de l’essence de la peinture, il devient même douteux. Une scission s’opère entre le sujet de la représentation et l’acte pictural. Maurice Denis a formulé ce tournant : « se rappeler qu’un tableau avant d’être un cheval de bataille, une femme nue, ou une quelconque anecdote, est essentiellement une surface plane recouverte de couleurs en un certain ordre assemblé». L’essence de la peinture et son sens ne dépendent plus de son sujet, une « anecdote » ou une « femme nue ». La composition, la touche, l’expressivité, la couleur ou la conceptualisation définissent l’œuvre. On pourrait s’étonner que ce renversement pictural survient durant les mêmes années où les femmes demandent de plus en plus massivement un accès à une carrière artistique, plus même, à une révélation esthétique. Leur effacement visuel, en tant que motif - « une femme nue ou un motif quelconque », était une nécessité, peut-être notamment pour effacer la violence symbolique visible dans ces coffre-forts (de pouvoir, d’argent) que sont les tableaux de chevalets ou les commandes monumentales. L’autonomie de l’art ne pouvait pas clamer la liberté artistique avec des représentations aux relents et aux ambiguïtés dominatrices. S’affranchir 63 des nus féminins pour des formes dites pures est un des passages de la modernité. (Du nu, la peinture se met à nu, elle se confronte au dépouillement de ses fondamentaux, à des formes dites simples).

L’art a puisé une grande partie de sa sublimation dans les effluves magnétiques, les veines du corps des femmes, des muses, des prostituées, des jeunes filles aux tétons roses. Les « veines » (féminines) se sont amalgamées avec la définition de l’inspiration des artistes. Des femmes ont nourri, inspiré, réconforté les dandys, les peintres maudits, les « suicidés de la société ». Elles ont été le flux névralgique de la mécanique de la création européenne. Régulièrement quelques historien.nes, témoins, descendant.e.s leur donne une réalité posthume, et les font sortir de leur fonction de motif, pour témoigner de leur causalité dans l’apparition du sublime.

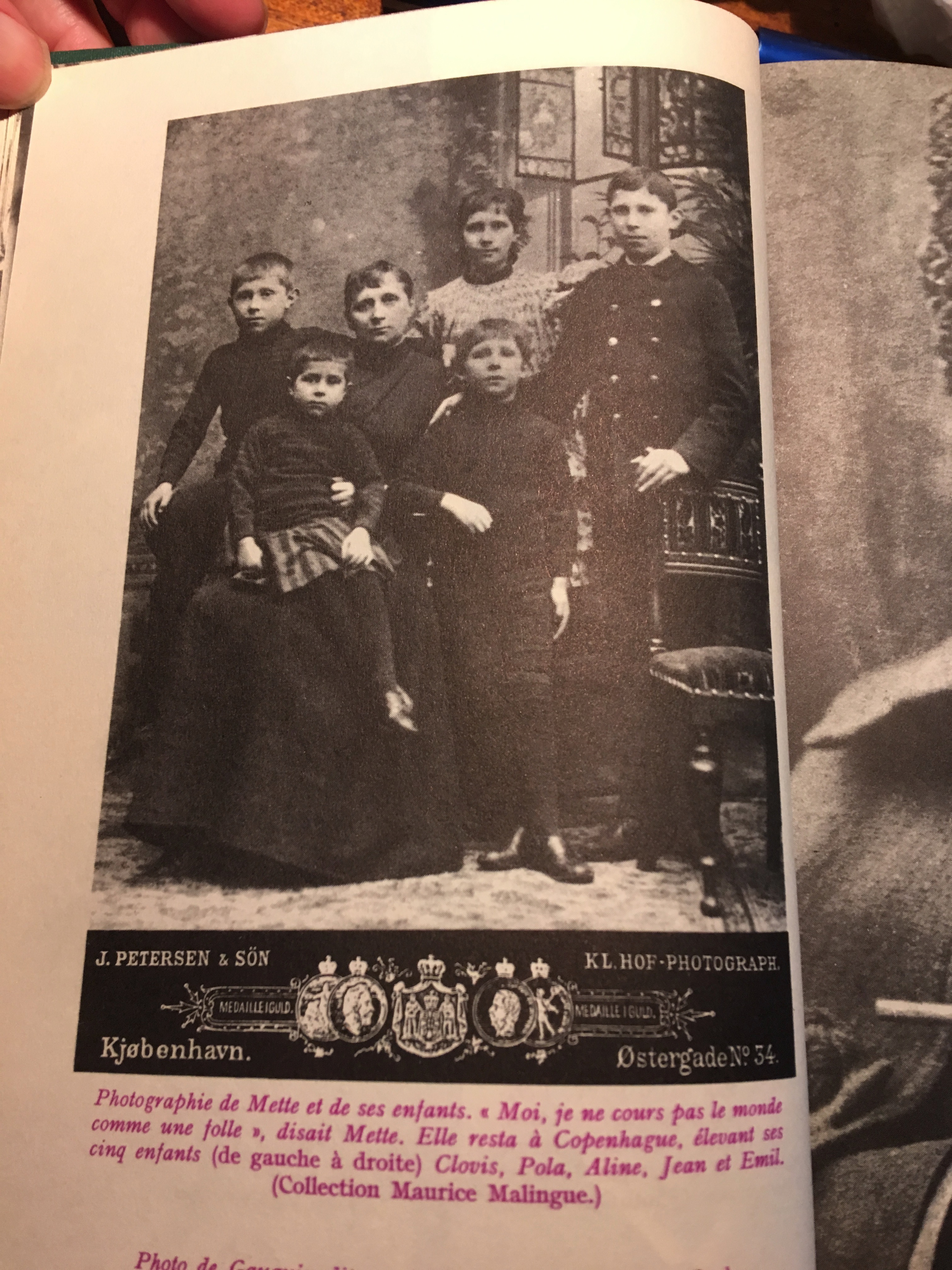

Parmi ces motifs (de peinture et de vie) : Teha’amana (qui s’appellera Nehura dans Noa noa), essentielle au parcours artistique de Gauguin. Elle avait 13 ans lorsque Gauguin (alors âgé de 43 ans) la « prit » pour compagne 64, après avoir laissé?, éloigné?, amarré ? sa femme Mette Sophie Gad et ses cinq enfants au continent européen. « L’engagement dans la peinture lui a couté Mette, a signifié pour lui la « déchéance », sociale, l’obligation d’abandonner sa femme et ses enfants» écrit une des spécialistes de Gauguin, Françoise Cachin 65. Gauguin était dans l’obligation d’ « abandonner » sa femme pour devenir peintre, pour laisser advenir l’authentique Gauguin. La femme (la première épouse), celle des premières années de construction de soi devient le symbole d’une normalité, d’une lourdeur dont régulièrement, l’artiste se doit de se « défaire » pour se consacrer à son œuvre. Elle pèse, encombrante et asphyxiante. Elle remet constamment sur la table les problèmes prosaïques, les factures qui s’accumulent, le poids matériel et économique de la progéniture. Inéluctablement dans sa destinée de peintre, Gauguin largue Mette, tout en restant accroché à elle par sa correspondance. Mette en tant que motif pictural s’efface de ses tableaux, au profit de Teha’amana qui deviendra le parfum entêtant et déclencheur du journal Noa noa 66, « récit à sensations de sa relation bigame avec sa femme-enfant polynésienne, dont il n’est pas fait une seule fois mention dans ses lettres 67 ». Teha’amana deviendra le modèle fétiche de beaucoup de toiles de Gauguin durant leur relation, notamment Vahine no te vi (en anglais titré Woman of the mango 68)- elle était à ce moment-là en 1892 vraisemblablement enceinte de sept mois, mais elle continuera à apparaître dans des toiles postérieures à leur rupture comme un idéal féminin, comme un idéal d’un temps bienheureux. Si Teha’amana hante les toiles de l’artiste, c’est qu’elle a participé à cette transformation intérieure intensifiant un « rapport » serein et accompli à la peinture. Les Femmes aux fleurs rouges (datant de 1899) choisi par Linda Nochlin est une toile « classique », classique au sens où justement elle se lit dans une harmonie paisible au point de faire oublier l’érotisme latent. Ce n’est pas Teha’amana qui est représentée in stricto sensu, mais une cristallisation des nus, de la beauté, de La Femme, qui, elle, ne pèse rien. « The figures have a quality of classic ease, innocence, and grace that would have been immediately acceptable to a French Bourgeois public accustomed to nudes from the salon 69.» La toile peut plaire aux « bourgeois » français sans les offusquer, du moins, sans leur évoquer effrontément la pulsion scopique du regardeur. L’harmonie participe à la sublimation. En 1899, Teha’amana a depuis longtemps disparu de la vie et de la vue de Gauguin. Elle n’a jamais entretenu avec lui une correspondance, aucune trace où la jeune adolescente demanderait des comptes. Le destin de Teha’amana est identique à la matérialisation de la couleur pure, elle s’offre sans demander de compensations, comme un pur plaisir.

Le destin de Teha’amana ? « Ce qu’il advint de la femme et de l’enfant, nul ne le sait 70.»

Teha’amana incarne l’essence même de la muse : une concrétisation nécessaire, une provocation évanescente.

Pour rapetisser les barrières des censures créatives que rencontraient les artistes en cette fin du 19e siècle, les désirs réels, fantasmés sur le « deuxième sexe » (terme qui n’existait pas encore) ou sur un autre sexe furent un levier décisif. Désirer, inventer, être en dehors des conventions sociales, rompre, effacer le passé, se libérer : et tant d’autres verbes que les artistes de la pré modernité puis des avant-gardes ont investi. Ils rompent. La modernité intensifie l’idée de l’éternel présent, une construction contemporaine, qui s’allège des poids et des conventions. Cet éternel présent s’encombre difficilement du temps limité par une arborescence familiale. Les avant-gardes embrassent la création dans une forme d’exclusivité et un caractère excessif : art et vie se superposent, ils s’épousent. L’art envahit les moindres cellules de la vie (familiale). Les avant-gardistes inventent la mythologie de l’artiste total, totalement dédié à son art. (Sa femme, ses femmes seront souvent artistes). Le modèle couple ou familial se transforme, pour beaucoup se réduit, les artistes ont moins d’enfants (pour certains, moins d’enfants avec la même femme). L’artiste pense sa maison, son atelier, son éthique se répand partout : de l’architecture de la maison à l’agencement des pièces aux papiers peints… (dans ces maisons d’artistes, la cuisine reste la pièce la moins investie, du moins la moins offerte au public comme témoin d’accomplissement). Sa maison sera pensée comme un atelier/cathédrale. Sa maison, sa famille ne le détourneront pas de son art. À l’ombre des jeunes filles suffragettes, l’aventure artistique se pense davantage en binôme. À partir du 20e siècle (une ou deux générations après Gauguin), la création au sein d’un couple est autorisée, elle s’est intensifiée, elle n’a jamais été à ce point réelle. Elle permet également des échanges, de belles complicités. Travailler ensemble, en couple devient l’un des souhaits des artistes modernes afin d’oeuvrer dans l’anonymat, où il n’y a pas la prédominance d'un génie. Ainsi ces couples, ces « alliages supra-individuels inattendus », permettent « jusqu’à rendre indémêlables les intentions de leurs créateurs 71». (Pour certaines, notamment pour les artistEs surréalistes, l’alliance heureuse fut parfois de courte durée, parfois sacrificielle et aspirante dans une spirale ténébreuse 72).

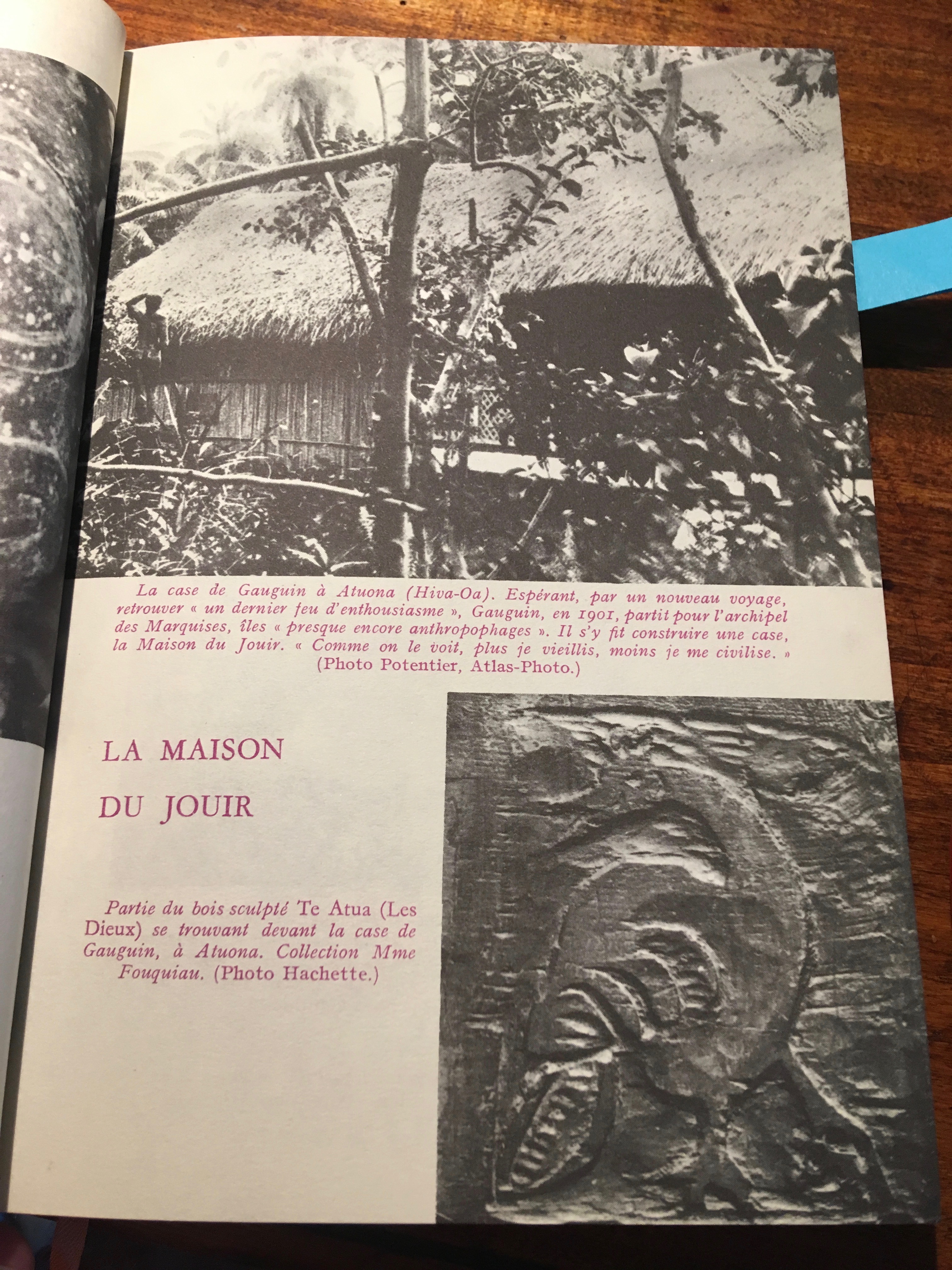

Au cœur du questionnement artistique, l’autonomie. Les artistes cherchent précisément l’autonomie de l’œuvre d’art mais également au sein de leur vie individuelle. Toutefois, les artistes (hommes) aussi libres, soient-ils, seront, dans la première moitié du siècle, ramener à leur état de citoyen, devant remplir leurs devoirs militaires. Claude Monet donna à l’État, au chef victorieux 73, les vingt-six panneaux de son ultime expérience de la liberté artistique, les Nymphéas. Il paie sa dette militaire 74 par sa conquête artistique. L’autonomie artistique enclenche un conflit intérieur concernant l’autonomie vis-à-vis de la famille et de la patrie. Ce conflit intérieur est d’autant plus perturbant que les femmes entrent sur la scène de l'art et, par des chemins nouveaux, sur la zone des conflits armés. Duchamp sur tous les champs (travail, famille, patrie) emploie son temps à conquérir, à expérimenter l’autonomie. Duchamp, le réformé, l’exilé, le détaché file régulièrement la métaphore d’une mécanique célibataire avec des mariées 75, mécanique qu’il met en scène dans son œuvre et qu’il éprouve dans sa vie amoureuse et sexuelle. Duchamp ira jusqu’à associer « exposer » et « épouser 76 » et souhaite trouver la liberté hors du mariage et hors des circuits d’expositions du monde de l’art. Dans la première partie de sa vie, il rejette l’un et l’autre, il refuse d’épouser dans une quête d’autonomie pour lui et pour l’autre. Sa mariée dans Le Grand Verre reste inaccessible, intouchable (pour rester libre ?). Il l’isole dans sa structure et par cette absence d’une « touche » sensible 77. Le thème de la Mariée est omniprésent dans la première partie de sa vie. À l’inverse, le marié, le mari est un mot n’ayant peu de consistance dans son œuvre (La mariée fait fantasmer malgré tout, alors que le mari semble un prisonnier à effacer du langage quotidien). Ce questionnement sur l’autonomie recoupe celui sur l’érotisme latent à l’œuvre dans l’art (et rejoint fondamentalement la vie de Gauguin 78). D’une certaine manière, Duchamp tente sans cesse de révéler l’érotisme sans le consigner. « Je crois beaucoup à l’érotisme, parce que c’est vraiment une chose assez générale dans le monde entier, une chose que les gens comprennent 79. » L’érotisme est un point de rencontre crucial, évident entre l’artiste et le regardeur. C’est un espace fondateur de l’acte pictural comme de la pensée, le lieu du latent et du transgressif 80, c’est un espace où l’on cache des éléments (pas forcément érotiques), qu’il faut sans arrêt fouiller. Duchamp éprouve ce constat sans doute pour la première fois à la réception de son Nu descendant l’escalier 81. Son nu 82 est d’emblée rejeté par ses contemporains : inacceptable, notamment à cause de son titre, un nu ne descend pas des escaliers. Est-ce bien un nu féminin ? Son mouvement mécanique semble rouillé. On pourrait s’étonner que le public soit scandalisé qu’un nu ne soit pas un nu lascif, un objet du voir, un objet érotisé, et cela montre à quel point le nu, sensuel et féminin est un modèle canonisé, une norme standardisée, devenue universelle. À quoi bon un nu, s’il ne provoque de plaisirs scopiques? Gauguin a souvent mis debout ses nus (en contraste à la pose alanguie d’Olympia), cependant, ses nus demeurent classiquement des offrandes. Ils offrent ses « femmes 83 », comme des fruits à savourer aux regardeurs. Se livrant lui-même comme un Christ (jaune), Gauguin se donne corps et âme à son art. À l’inverse, Duchamp interroge la bêtise de la térébenthine et posera toujours une distance afin de ne pas être un artiste, totalement. Son mode de subsistance ne sera jamais entièrement directement remis au « sort » de sa peinture questionnant ainsi l’autonomie de l’art, comme celle de l’artiste 84. Au quotidien, artistes, hommes et femmes, s’activaient, créaient, échangeaient. Par-delà les intentions utopiques, ils entretenaient la flamme de l’art. Ils caressaient la douce illusion de la suprématie artistique. Au tournant du 20e siècle, acteur essentiel de la scène picturale, Éros se vit, s’expérimente, il s’incarne (on pourrait à ce stade évoquer l’importance de la baronne Elsa von Freytag-Loringhoven dans le New York dadaïste). Mais les dispositifs économiques, historiques distinguent majoritairement la création artistique des hommes. Justement comme Duchamp ne veut pas de l’être artiste (et de ses illusions), il devient femme. Comme il ne veut pas du piédestal pour l’artiste, il passe de l’autre côté du miroir et se métamorphose en Éros Sélavy. « Par ses multiples transformations et travestissements, Duchamp a entrepris de redéfinir un topos aussi ancien que l’art lui-même : la figure de l’artiste comme individu unique, universel, et masculin 85. » Cette ambivalence sur la masculinité, on peut la retrouver chez Gauguin, lorsqu’il se peint en Mahu, qui, dans la culture Tahitienne, incarne un troisième genre 86. Chez les deux artistes, il y a une continuité à libérer et exposer la jouissance. Préoccupé par cette « furieuse préoccupation 87 » de ne pas subir les carcans d’une moralité gouvernant la sexualité, Gauguin s’isole pour trouver la jouissance des couleurs, la jouissance en couleurs. Sa dernière demeure aux îles Marquises, il la bâtit, il en choisit chaque pièce comme il compose une toile et la dénomme la Maison du jouir. « Avec une femme qui jouit, je jouis double 88» écrit-il.

Pour son grand amour, la sculptrice Maria Martins, Duchamp réalise Paysage Fautif (1946), il fixe l’instantané d’un paysage spermique. Il sculpte sa jouissance. Entre ces deux générations d’artistes, la quête artistique de et par la jouissance ne pouvait se vivre dans le même repli (confortable), vis-à-vis de leurs femmes et/ou compagnes. Tournant du 20e siècle, la vieille Europe commençait à entendre, à lire au quotidien les pensées argumentées des suffragettes et leurs idéaux contrariants. C’est ailleurs, loin du continent, que Gauguin parvient à peindre, dans ces paradis perdus (où des voix féminines ne se rebellent pas et ne gémissent pas). Gauguin a peint de sublimes toiles, alternant des couleurs entêtantes, auréolées d’un symbolisme mystique témoignant de ses luttes intérieures. Ils les a peintes sur, d’après le corps de très jeunes filles 89. Il sera de plus en plus vieux, son corps se dégradant sévèrement du fait de maladies 90, les filles resteront (très) jeunes 91. «Toutes les nuits, des gamines endiablées envahissent mon lit; j’en avais hier trois pour fonctionner 92.» « Sa nouvelle vahiné, Pau’ura, jeune fille de treize ans et demi, a sans doute posée pour cette femmes aux mangues (Te aria Vahiné 93).» Dans les toiles de Gauguin, on ne présuppose pas de l’extrême jeunesse des filles entourées de mangues appétissantes et une littérature européenne assurent jusque dans les années 1970 que les Vahinés ont des mœurs légères, qu’elles sont « naturellement » libertines, qu’elles s’offrent pour peu 94. À bien des égards, la vie de Gauguin est exemplaire sur ce thème du nu et de l’érotisme exotique, de ces repas savoureux, piments charnels. Comme en témoigne, un de ses premiers tableaux réalisés aux îles, Le repas dit aussi Les bananes (1891) avec des jeunes enfants, dont l’analyse officielle sur le site Internet du musée d’Orsay ne fait aucune allusion à la symbolique sexuelle 95. Les fruits, notamment les pommes ont toujours eu des résonances sexuelles. « L’idée de rapports entres les pommes et l’imagination sexuelle est plus facile à concevoir si l’on songe à la signification érotique bien connue du fruit dans le folklore, la poésie, les mythes, le langage et la religion de l’Occident 96 ». L’étude de Meyer Shapiro a montré de quelles manières, les pommes chez Cézanne ont « une signification érotique latente et le rôle de symbole inconscient d’un désir refoulé 97». Les pommes se révèlent comme un motif de substitution désamorçant la puissance sexuelle. Conscient de cette dimension sexuelle chez son collègue, Gauguin, qui, à travers ses écrits, raconte son appétit sexuel, charnel et insatiable, déploie lui aussi une substitution sexuelle via les fruits, substitution intense, voire grandiloquente 98. Aux îles, les mangues vont remplacer les pommes. Avant son départ pour les îles, Gauguin s’est souvent peint avec à ses côtés des pommes 99. Loin de n’être qu’un exercice de style anodin, les pommes pourraient symboliser l’envie d’un passage à l’acte vers une autre vie, moins conventionnelle 100. Gauguin sait que dans sa vie, comme dans son œuvre il « chatouille » la morale, les bonnes moeurs. Dans ses textes, il questionne beaucoup le fait d’être aux limites, et se plaint de tout ce qui peut l’entraver. Le mot « morale » est particulièrement récurrent dans son recueil Avant-Après 101. Dans les faits, ses écrits, sur ses toiles, il sait qu’il touche les frontières de la morale et que sa construction esthétique est étroitement liée à ses transgressions, à sa consommation de corps jeunes féminins et à ses appétits fruités. En cela, Gauguin ne déroge pas à une longue tradition occidentale 102, toujours prééminente et activement plébiscitée 103.

Chaque siècle, chaque société pour assurer de son bon fonctionnement a eu sa, ses "bêtes" qu’il lui fallait nourrir de jeunes filles (et parfois de jeunes hommes). Pour admirer quasi dans un recueillement collectif, malgré la foule, les toiles tissées par ces « monstres sacrés », un.e regardeur.se est prêt.e à éclipser les évidences et les sous-entendus, à se focaliser sur la beauté de la rose, de la mangue, à se lover dans le sans pourquoi de la rose et de la candeur des jeunes femmes charmantes. Un.e regardeur.e, lecteur.rice de cartels est entretenu.e dans son oubli de la réalité de la « banane » (érotisme, libido sous-jacente à la création, souffrance périphérique, la matérialité des relations amoureuses….) pour communier dans la foi de l’art (peinture, littérature, musique). Il est préférable de communier dans une logique de pureté exclusive. Le chef-d’œuvre élève et transforme. La communion, la contemplation, le ravissement esthétique est extrême, suprême. L’œuvre (d’art) a une valeur d’extrême onction, elle absout le pire et le moindre.

Même des chansonnettes grivoises, utilisant le prisme corporel de jolies jeunes filles, se vendent à des millions d’exemplaires. Elles rapportent. Achetez vos pommes, vos mangues. Contemplez, dégustez. « I shop therefore i am » écrit en majuscules Barbara Kruger. Je consomme le produit esthétique, donc j’intensifie mon être. Privé d’absolution esthétique, le design graphique sera davantage vigilant devant les abus de « consommations » visuelles.

Le tournant du 20e siècle laisse entrevoir les différences existentielles et quotidiennes entre l’horizon du possible des hommes et l’espace contraint des femmes. Les femmes (dans ce texte, ce générique oublie toutes les disparités entre les classes sociales) qui auraient pu ou souhaitaient se destiner à une carrière artistique ne pouvaient pas être aussi libertines, aussi expressionnistes que leur confrère, leur compagnon, leur frère. Elles ne vivent pas le même contexte de libertés pour fabriquer, huiler, accéder à tous les étages à l’eau et au gaz, à la mise en fonction de machines désirantes, qu’elles soient réelles ou latentes et sublimées (par l’acte créatif). Les corps féminins ont eu -pour beaucoup- un accès empêché à l’exploration de leurs désirs, de leurs fantasmes 104. Se laisser porter par Éros, c’est chuchoter à Thanatos, c’est également se confronter à des tréfonds obscurs, c’est faire œuvre à partir de la complexité ténébreuse, bouleversée de tentations et d’obsessions. Les artistes femmes n’étaient pas autorisées à explorer, ouvertement, totalement, leur quête de sublimation. En tant que motifs, muse, mère, mariée,… en tant qu’êtres non autonomes (juridiquement, économiquement), elles connaissaient en premier lieu une exploration objectale (elles sont objet du voir et un objet simplifié et érotisé 105). Évidemment, beaucoup vont affronter, fronder cet état de fait, mais des dessins, des oeuvres qui naissent de ces frondes, nos musées n’ont font que rarement ou que très tardivement l’étalage. Les surfaces de plus en plus conséquentes sur notre globe terrestre des musées, ces plate-formes culturelles et internationales relativement uniformes nous habitue et nous renvoie comme normes des chefs-d’oeuvres à un seul registre de sublimations artistiques et érotiques. Nous continuons à grandir, intellectuellement et sensuellement autour d’une transcendance guidée par des maîtres, prédicateurs de valeurs universelles. (Qui, artistes et regardeur.ses peut parler de révélations esthétiques devant les nus d’Émilie Charmy ? Ses nus féminins osent une chair sensuelle 106. Les seins qu’elle peint font ressentir la lourdeur de la masse seins. Colette sous son pinceau accepta d’être immortalisée en 1921, nue, détendue, apaisée. Qui, du grand public, a dans son musée imaginaire en tête sa composition Bananes 107 (1914), où deux imposantes mains de bananes, l’une verte, l’autre marron prennent le devant de la scène ? )

Insistons et soulignons que les femmes étaient dans l’impossibilité de maltraiter l’Autre, de se délaisser de poids encombrants (l’homme en tant que mari ou compagnon et sa famille) afin de jouir de leur corps et de leur temps dans le simple oubli des conventions, dans la pure exploration de la création. C’était une transgression qu’il leur était interdite de vivre. Il leur était difficile de s’accaparer une chambre, une île, une terre d’exploration. (Pourtant insistons, également, des femmes, notamment au début du 20e siècle, dans certaines sphères sociales, ont eu des vies intellectuelles et amoureuses, beaucoup plus libres qu’on ne l’imagine, mais cette vie a eu très peu de moyens de faire modèles. Il faut être vigilante pour trouver les textes qui les relatent). Au cœur de la création, il y a la réalité de la souffrance. Face à elle, face à la précarité qu’elle génère, se visualise une profonde iniquité. Que Van Gogh et Gauguin se maltraitent, il en ressortira de part et d’autre un rehaut créatif, une affirmation de chacun, tumultueuse. Que Mette houspille Gauguin, elle devient mégère qui assassine la création. Tout acteur de la création (critique, historien.ne, enseignant.e…) face aux créations qui lui ont révélé les saillies de son âme peut devenir un défenseur cogneur (genre universel). Quelques soient les textes que vous lisez sur Gauguin, arrive toujours (même si vous êtes alertées) un moment où vous mésestimez Mette. Elle aurait pu être celle qui vous empêche de « déguster » les toiles de Gauguin. Elle aurait pu étouffer la création.

Une fois larguée, pour atténuer la misère, elle retourne près de sa famille, elle s’installe au Danemark avec ses enfants, elle reprend un travail. Mari et femme entretiennent une correspondance jusqu’à fin 1897 108. Cette correspondance avec Gauguin est souvent mentionnée. Même dans les années où il est heureux en ménage avec Teha’ama, il signe les lettres adressées à Mette « ton Paul qui t’aime » et rappelle : « mais, avoue, au fond, tu es flattée d’être la femme de quelqu’un 109 ». Il répète à plusieurs reprises à Mette qu’elle peut reconnaître sa chance d’être « sa » femme. « Quand je vais revenir j’espère trouver tous les enfants gentils et en bon état comme je les ai quittés ». Dans cette correspondance, il entretient le fantasme d’une union, il tient à une certaine tenue 110. Beaucoup de textes mentionnent que Mette n’a jamais réellement soutenu Gauguin, elle n’a réussi ni à vendre correctement et en nombre ses toiles, ni à l’entretenir. Quand elle vendait certaines toiles, elle lui écrivait le montant de la vente, mais jamais le nom de la toile vendue, dévalorisant ainsi l’œuvre de son mari. Mette, particule réduite de la société patriarcale participe à l’isoler dans son génie créatif, mais si elle l’avait accompagnée sur les îles avec ses enfants, on imagine difficilement l’artiste se régénérant auprès de jeunes corps féminins. En redevenant une célibat-mère, elle offre la liberté à son mari. Elle lui offre de devenir Gauguin. On pourrait un court instant changer de siècle, de rôles, de valeurs et tenter de devenir Mette et d’imaginer ses frissons devant la vue des toiles de son mari. Comment réussissait-elle à poser un regard sur ces fleurs et ces mangues ? Comment pouvait-elle regarder ces jeunes femmes dans leur pose lascive, offerte, en pleine nature, respirant le désir ? Comment affrontait-elle l’étalage coloré de la jouissance multiple ? En tant que regardeuse et entremetteuse (entre les toiles que son mari lui envoyait et les futurs acheteurs), comment pouvait-elle inventer un espace de libertés ? On peut imaginer que ces toiles, à l’image d’une peau de chagrin, ont dû intérieurement la réduire à une ombre. À Copenhague, Mette a un entourage artistique, une culture du Voir distinct 111. Ses compatriotes, notamment Hammershøï 112 composait des toiles silencieuses, aux tons grisâtres, où les femmes sont souvent de dos, silencieuses, enfermées par plusieurs montants de portes d’intérieurs. Elles sont plongées dans une atmosphère sclérosante, encadrées dans un labyrinthe d’intérieurs. Ce n’est que tardivement dans son parcours, que Hammershøï composera des nus féminins, peints dans un réalisme clinique. Ses nus sont nus, dépouillés de tout caractère ornemental ou sensuel. Livides, ses nus ne « mouillent » pas de désirs. Il n’est pas rare de lire dans des études sur Gauguin - des allusions à la froideur de Mette (associant sa patrie et sa vie sexuelle). Gauguin dans Avant Après décrit sur plusieurs pages son mépris pour les Danois. Il écrit ses contradictions, les limites de sa largesse d’esprit. Le chaud/la froide, l’explorateur/la frigide, la couleur pure/le livide…. Nous distinguons la subtilité d’un élément (d’une vie, d’une œuvre) en construisant des oppositions, qui nous aident à cerner un peu plus près. Les études sur le genre cherchent en même temps à différencier les contextes de concrétisations des oeuvres (en les contrastant par des oppositions) et à atténuer les oppositions. Les brèches ouvertes par les lectures féministes ont permis une mise en abîme de la suprématie du sublime et du génie (masculin), ont permis de révéler que le peu de femme artistes traduit le peu de conditions existantes à leur émergence. Ces relectures féministes sont parcourues de méthodologies déviantes, car elles mêlent les torchons et les serviettes : l’art avec des faits sociologiques, l’art avec des faits biographiques, bref, de l’esthétique et de l’intime, de l’impur et du transcendantal. Ceci demeure délicat voire scabreux. Devant une œuvre, il est préférable de parler de formes, de compositions, d’évolutions, de transformations. Devant un objet graphique, il est, pour certains, de bon ton de rester dans des références liées à la sphère du design afin d’affirmer une forme d’autonomie voire d’autarcie, une forme de protection et de prévalence par la « pureté ». Or, toute création puise dans notre impur, individuel, collectif, sociétal : nos impuissances, nos défaillances, nos contradictions.

La création s’élabore au pouls de la souffrance. On ausculte celle de l’artiste, on l’étale. On reproduit ses complaintes, on diagnostique et condamne la société qui l’a détruit. (Gauguin a étalé ses plaintes sur des pages et des pages dont Avant et Après). On se projette dans cette souffrance, comme autant de capsules thérapeutiques pour supporter les nôtres. Cette souffrance nous nourrit. Elle enduit notre peau d’antidouleurs contre les agressions quotidiennes.

Par l’imaginaire, nous sommes Gauguin, toujours empêché, contraint, réduit. Nous cherchons des phares, des temps îliens qui montrent, bien que malgré « la vallée de larmes 113 », il faut continuer à vivre, à produire. Dans les faits, au jour le jour, nous sommes (quelque soit le genre) Mette, au mieux cherchant juste à survivre sans voir une tuile de ces châteaux d’Espagne, au pire, peu à même de soutenir ou de comprendre dans ses aspirations démesurées, l’autre.