Le métier de graphiste est plongé dans un camaïeu de transparences (« il y a quelques météores » me disait récemment Alain Le Quernec). La critique du design graphique se consolide et dialogue avec des textes fondateurs où cette idée de transparence, précisée par la notion d’invisibilité est cruciale. Le graphisme taille, permet le visible, tout étant lui-même invisible. La métaphore de la transparence perdure selon une constance éclairante. Avec l’émergence des sociétés industrielles, puis capitalistes, le graphisme est partout et nulle part. Il est le cadre inaperçu du lisible et du visible. Quant au graphiste, il/elle vit, apprend, se construit dans cette grisaille de transparences.

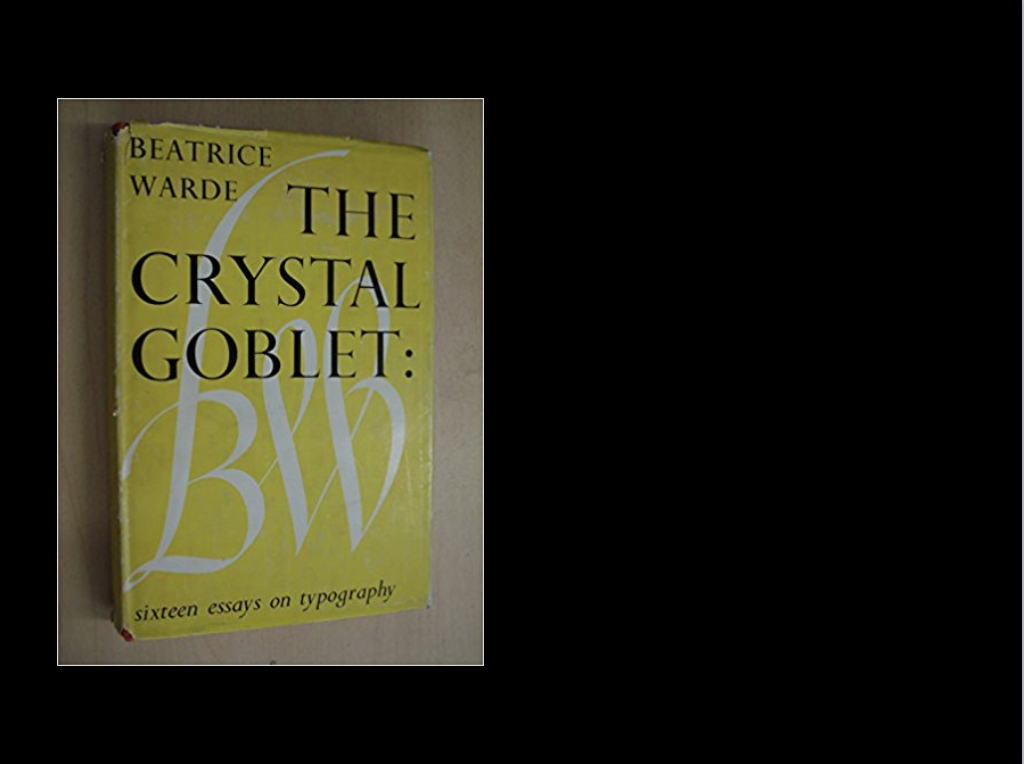

Le texte de Béatrice Warde, Le verre de cristal ou la typographie invisible (écrit pour une conférence vers 1930) s’est imposé comme une référence sur cette économie visuelle de la transparence, certes ses réflexions sont spécifiques à la typographie mais elles sont régulièrement étendues à l’ensemble du design graphique. Ses idées incarnent des principes modernistes et cette volonté, dans ce premier quart du vingtième siècle, de développer une lisibilité trans-nationaliste à portée universelle. Être lisible, partout, rapidement pour tous citoyens, futurs voyageurs, acteurs plus ou moins attentifs du monde. La typographie parce qu’elle est un vecteur primordial de compréhension se doit d’être dépouillée de tout particularisme (historique et/ou national) et ce faisant, de personnalités (qu’elle soit humaine ou à caractères formels, une « personnalité » induit un potentiel de véhémence et de conflits). Béatrice Warde défendra particulièrement le caractère - placide? - Gill Sans. Avec l’émergence des avant-gardes, des réflexions sur la grille 1 se mettent en place, la typographie devient l’élément moteur d’une vision organisée et pacifiste du monde. Dépouiller, harmoniser l’ensemble des connaissances humaines afin de faciliter la compréhension des hommes entre eux, l’accès à l’essentiel. « C’est l’une des réponses à la quête fonctionnaliste qui serait celle d’un absolu de la transparence traduite par la mise à nu de la structure (…). Le fonctionnalisme ne se charge pas tant d’apporter des réponses que d’affirmer un impératif : redonner du sens à ce monde échappé du chaos; se dégager de l’opacité en mettant à nu le fonctionnement de ce monde, ses articulations et ses relations de causalité; échapper aux conséquences de la faillibilité du récit du Progrès » 2.

Depuis lors, cette transparence de l’intervention formelle et / ou pensée du graphiste, et ce, malgré ou en raison des vagues technologiques demeurent une force majeure. Elle permet également de se démarquer de l’ascendance, de l’attitude ou de l’extravagance -compliquée- de l’artiste, de demeurer imperturbable face au temps qui passe, aux biffures empreintes d’hésitations.

La disparition du graphiste face au texte (ou au sujet de la commande) qu’on lui confie est un gage de probité. Une traduction dans des signes et des codes typographiques humbles, objectifs, témoigne d’ une conscience professionnelle et d’une véritable éthique. Les injonctions idéologiques liées à la clarté et associées à ce qui serait un fonctionnalisme opérant se lit régulièrement : un bon graphiste s’efface devant son sujet, il n’a pas de style. Il s’adapte, caméléon.

La typographie doit ses sources au plomb, mais elle a des aspirations gazeuses. La typographie a pour vertu de s’évaporer à la lecture. Elle disparaît quand un individu est aspiré par la saveur des mots. Qui se souvient à quelle typographie il doit sa lecture du Deuxième Sexe ?

Aujourd’hui, l’effacement demeure la marque ou la norme du « bon » graphiste (parfois, on entend du « bon moderniste »). Celui, celle qui déroge à cette règle peut facilement passer devant le tribunal de différentes instances : trop de personnalité nuit aux citoyens et à l’utilité publique. Devant une époque si bruyante, si bavarde, où les grilles notamment des réseaux sociaux avivent la portée de toute micro-remarque, où le vain et le falsifié peuvent avoir une reproductibilité immédiate et internationale, une structure lisible, transparente, construite est un rempart d’une absolue nécessité. Un bon graphiste est un traducteur invisible.

La contribution des femmes, en ce sens, ne démérite pas.

Depuis le début du 20e siècle, elles sont transparentes au point d’avoir disparues, comme si elles n’avaient jamais été graphistes ou seulement récemment. Elles n’existent ni par leur travail, ni par leur contribution. Pourtant, dès les années 1930, elles ont été nombreuses dans les directions artistiques de magazines puis les agences et les studios de créations. Seules demeurent les productions (packaging, identité visuelle, signalétique…) qu’elles ont contribué à façonner, dans cet état d’esprit moderne, dans cet idéal de collectivité et d’anonymat.

« Belief in women’s capabilities have changed over times. The primary vocational route of graphic designers in the earlier days was from typesetting and printing, both highly skilled and mechanical trades. (…) Even more recently when women have had access to practical training (as well as formal education, they were kept out of typesetting and printing trades because there are mechanical, dirty and physically strenuous and, therefore, ‘not suitable’, » écrit Matha Scotford dans Messy history vs neat history : toward an expanded view of women in graphic design en 1994 3. Régulièrement, on s’étonne, on relit, « on » observe que les femmes ont été là, au travail, intensément et à leur manière. Régulièrement, on réétudie leur contribution.

L’anonymat a toujours été une affaire particulière, de femmes.

Aparté : on peut savourer devant sa bibliothèque et ses bibliographies l’ultra visibilité des graphistes qui prêchent la transparence. Le « vrai » chemin a besoin de prédicateurs et d’objets imprimés qui certifient leur valeur. La valorisation de la clarté, de l’universel engendre une masse de mots d’ordre de designers qui se doivent de rester objectifs pour construire un monde (meilleur). Listez les conférences, les expositions, les monographies et les sommes imprimées d’apparition du graphiste clamant la transparence : en ce domaine, les défenseurs de l’ordre fonctionnaliste, Müller-Brockmann et Vignelli demeureront des figures exemplaires.… La relève est assurée en France. Même la clarté humble se constitue de ce paradoxe : imposer une idéologie bienfaitrice demande une rigueur renouvelée d’affirmation de ses propos, de rééditions, d’impressions de nouveaux manuels. Tout cette machinerie de la clarté témoigne à quel point elle est sans cesse menacée, qu’elle doit sans cesse être réimprimée, transmise, enseignée, partagée. La vie et ses turbulences chaotiques, la vivacité et ses excès déraisonnables demeurent menaçantes. Elles pointent à la porte de toute pensée limpide. Elles pointent l’errance.

La clarté et ses vœux de transparence est une nécessaire invention humaine, mais elle connaît des épreuves contrariantes, récidivistes. Il suffit d’un mot qui ne vient pas, d’un malaise, d’un drame, pour que le mirage de la clarté se retire. D’ailleurs, nous ne sommes pas tous égaux face à cette nécessité de clarté. Certains sont d’emblée « clairs », d’autres cheminent longuement dans des dédales obscurs avant de trouver une phase lumineuse. Au quotidien, nous essayons de rendre clairs, lisibles : nous serons toujours dans l’essai. La clarté, intellectuelle ou typographique, ne connait pas de stabilité définitive. Un des « défauts » ontologique et problématique de la clarté résident dans son caractère impétueux : la clarté ne supporte pas ses fissures constituantes. Vouloir être lisible, vouloir construire le lisible demande également à pousser dans les marges, voire dans le hors-champs tout ce qui ne parvient à se transformer et à se construire en lisible.

GraphistEs,

Préparez-vous à l’invisibilité.

Acceptez la transparence.

Relisez le texte de Béatrice Warde.

Il faut revenir en octobre 1930, imaginer Béatrice Warde devant un auditoire (mixte ? ) de la British typography guilde énonçant son essai : « the Crystal Goblet, or why printing should be invisible » (le verre de cristal ou la typographie invisible). « Why ? » parce qu’une première guerre européenne conduira à l’horreur de la seconde guerre mondiale. Béatrice Warde a 30 ans, elle est sûrement calme, convaincue. La typographie est sa vie.

« Un caractère typographique lorsqu’il est bien employé, est invisible en tant que caractère typographique, tout comme l’orateur le plus accompli sait faire de sa voix le véhicule transparent des mots et des idées » 4.

Dans l’entre-guerre, cette neutralité, ces préceptes raisonnés ont un caractère d’urgence. La guerre, la crise économique précipitent les nations dans des liens invisibles et tendus. Les nations n’existeront plus que dans l’international.

Béatrice Warde avait saisi l’essence de sa discipline et son utilité pour cette civilisation moderne. Se doutait-elle que ses pensées marqueraient définitivement la typographie, que sa voix porterait ? À travers cette idée de la beauté du cristal, Béatrice Warde réfléchit la métaphore de l’effacement. Sa « métaphore parfumée » opère. Elle révèle la force de la typographie à travers deux figures : un verre de cristal (la typographie) et le vin (le texte). «Le verre de cristal, conçu pour révéler plutôt que cacher le chef-d’œuvre qu’il est destiné à contenir ». Béatrice Warde se sert de cette métaphore afin d’imposer comme critère au modernisme, la fonction. La fonction devient valeur, la réponse-critère pour toute conception d’une typographie à cette question « quelle est la destination ? ». Les réglages micro typographiques ont une visée exemplaire pour l’humanité. Béatrice Warde, longuement, insiste : une bonne typographie doit avoir une «certaine humilité » (à l’inverse d’un enthousiasme excessif). Le travail (typo)graphique se doit d’être sous l’autorité de la raison, de l’argumentation rationnelle, il est une production intellectuelle et non la réponse à un besoin intuitif ou esthétique. « L’imprimé a pour objet de transmettre des idées spécifiques et cohérentes ». (Il s’agit également de se démarquer de certaines entreprises typographiques conduites -légèrement ? - par des artistes).

Pour défendre cette suprématie d’une typographie « transparente » ou « invisible », Béatrice Warde ne lésine pas sur sa contre-attaque et fustige ce qui serait l’ennemi, des lettrages minés. Certains « pataugent dans des expérimentations narcissiques et larmoyantes ».

Parvenir à la « page transparente n’est ni simple ni évident. Il est deux fois plus facile de se montrer vulgaire que disciplinée ». Le métier de typographe n’est pas seulement un travail intellectuel et raisonnable, mais un guide dans la vie. « Quand vous aurez compris que la mauvaise typographie ne disparait jamais d’elle-même, vous serez capable d’atteindre à la beauté comme le sage atteint au bonheur - en visant autre chose ». La typographie n’a pas de valeur en soi, mais s’impose comme intermédiaire utilitaire, salutaire.

Ici, se lit aisément la distinction entre les bons et les mauvais caractères. « Tout caractère typographique qui, par une bizarrerie de son dessin ou une graisse trop prononcée, vient à bloquer l’image mentale que véhicule le texte, est un mauvais caractère. Notre subconscient craint en permanence les erreurs de lecture (occasionnées par une composition illogique, des approches trop resserrées, des lignes trop longues, et trop peu espacées, les unes par rapport aux autres), l’ennui, l’excès de zèle ».

Un jour d’octobre 2017, le texte de Béatrice Warde est posé sur l’étagère de ma bibliothèque à côté du Journal d’Alice James.

La métaphore du contenant (transparent) et contenu (révélé) prend un autre parfum.

Si

je remplace le mot « typographie » (soit le mot « verre ») par le mot « femme »

et le mot « texte » (soit le mot « vin ») par le mot « homme »,

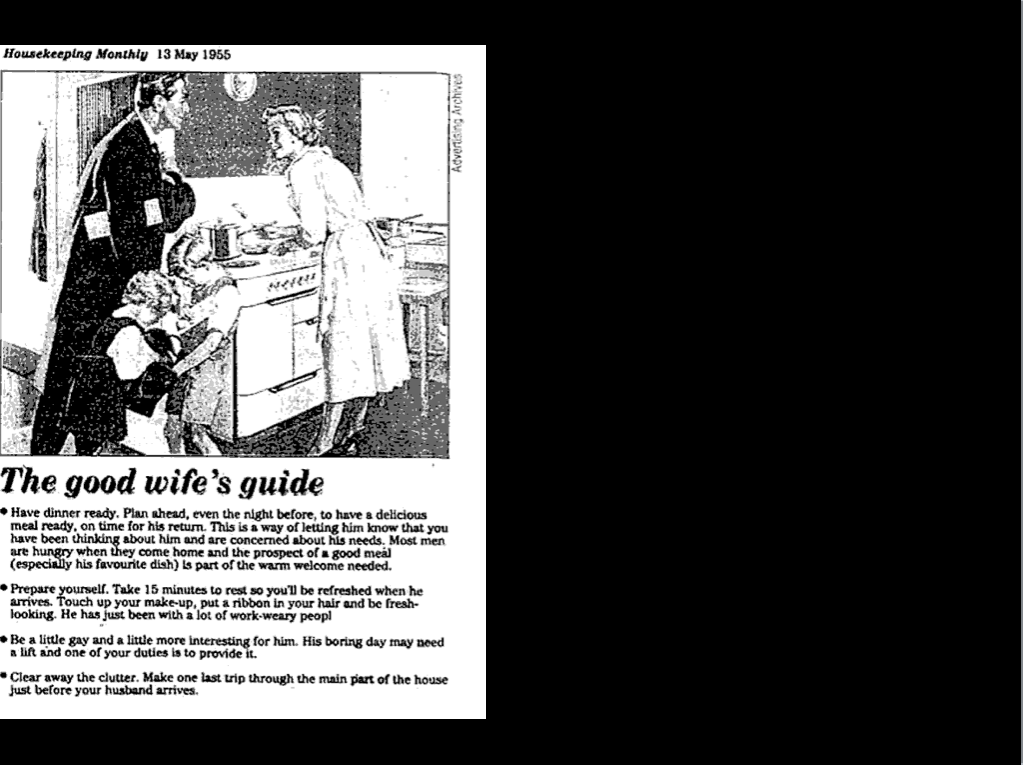

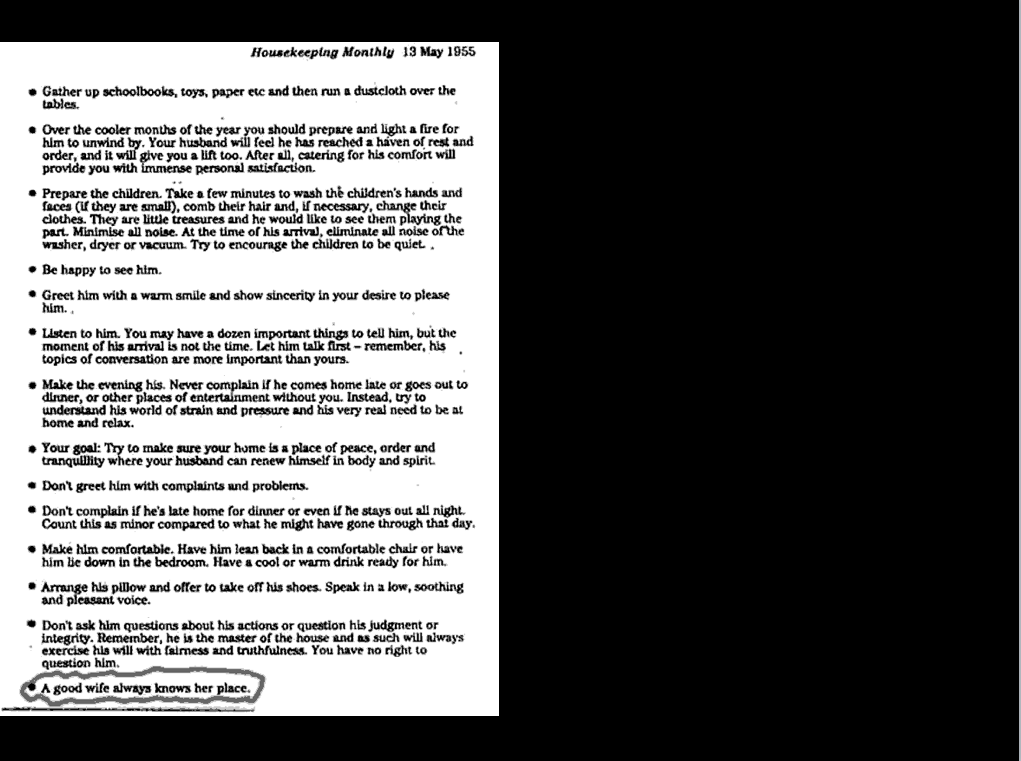

à bien des endroits, le texte fonctionne. Tout s’emboîte. Le fonctionnalisme remet chaque élément à sa place. Une bonne épouse, une femme douce s’efface, se fait discrète, laisse la parole au grand homme. Elle ne cède à aucun « débordement larmoyant », « excès », « narcissisme ».

Elle reste à son rang, silencieuse, précieuse, elle valorise, elle éclaire, elle laisse briller le discours de l’homme.

Elle disparaît.

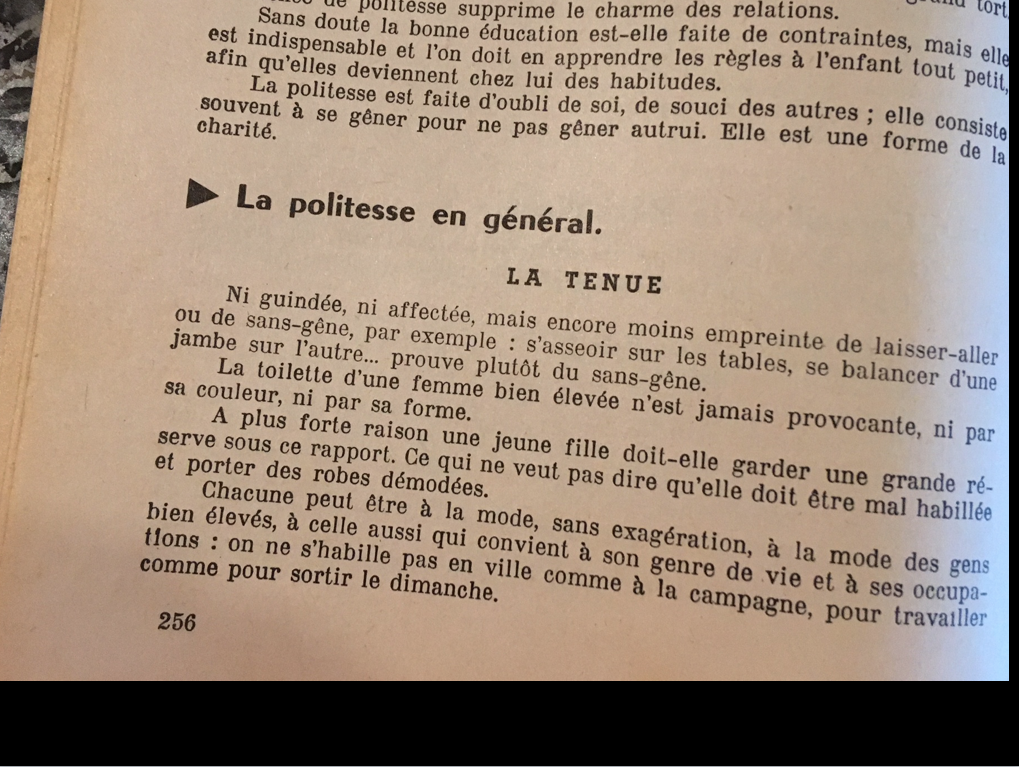

« Parvenir à la « page transparente » n’est ni simple ni évident. Il est deux fois plus facile de se montrer vulgaire que disciplinée ». Cette remarque de Warde pourrait être extraite d’un manuel de bonne conduite adressée à des jeunes filles en ce début du 20e siècle.

« Quand vous aurez compris que la mauvaise « femme » (pour typographie, changement de ndlr) ne disparait jamais d’elle-même, vous serez capable d’atteindre à la beauté comme le sage atteint au bonheur - en visant autre chose ». D’elle-même, par nature, la femme vit le vice, d’où le recours strict à la discipline : avoir de bonnes manières, se tenir, se rendre transparente afin de cheminer vers une vie sage.

Première moitié du 20e siècle, les livres les plus précieux, les plus offerts aux communs des femmes sont des manuels régulateurs, des manuels d’économie domestique 5 qui égrènent comment gérer son intérieur, son économie alimentaire et surtout comment veiller à l’hygiène. Ils s’impriment à la vitesse où se vendent des petits pains. Ils indiquent comment se tenir à table et dresser une table. Que la métaphore employée par Béatrice Warde soit liée à la maitrise d’une bonne table, à cet art du recevoir (inculqué aux femmes de toute condition), n’est sans aucun doute pas anodin (il aurait été plus incongru et démesuré que Béatrice Warde utilise la métaphore d’une architecture de verre).

« Ces milles maniérismes tout aussi impudents et arbitraires », qui inquiètent tant la spécialiste peuvent autant frapper une typographie qu’une femme. Le maniérisme est toujours l’inverse de la bonne manière. Le dressage (de la femme, de la table) a une fin, le bonheur doux et satisfaisant d’être à sa place, utile. « Mais vous passerez de nombreuses années, pleines d’heureuses expériences, à façonner ce verre cristallin, digne de contenir les meilleurs crus de l’esprit humain ».

Dans sa vie privée et professionnelle, Béatrice Warde a fait preuve d’audaces et de fermeté que ce texte, par un détournement anachronique, ne remet pas en question, mais il ravive les paradoxes et les difficultés d’être… hors grilles.

L’effacement témoigne d’une forme d’élégance. L’élégance de la typographie tient à une certaine humilité, à une « retenue classique ». Il faut bannir tout caractère qui hurlerait, déraperait. Le fantasque est un nuage entravant la compréhension. Le fantasque (féminin) est une crise qu’il faut calmer et contrôler 6.

Pour que certains discours deviennent universels, d’autres doivent se taire. Alice James (1848-1892) a tenu un journal à la fin de sa vie. Un de ses deux frères - un certain Henry- en reçut un exemplaire à la mort de cette dernière, mais il refusa toute publication, au point de détruire celui qu’il avait reçu. Pourtant il avait dû saisir -ne serait-ce que de façon inconsciente- à quel point Alice aurait aimée être lue, partager ses idées, aussi noires et rageuses étaient-elles. Au seuil de sa vie, Alice James dictait en partie ses pensées à une amie, pour qu’elles soient dactylographiés (donc lisibles). Ce journal fut édité pour la première fois en 1934. Les Éditions des Femmes initiées notamment par Antoinette Fouque, le publie en 1983 (traduit de l’américain par Marie Tadié avec une introduction de Léon Edel). L’édition comprend un coffret avec le journal et un second livret, un carnet vierge, un « féminaire », invitant à l’écriture manuelle, incitant à la dépose intime d’un entre-soi qui peut, peu à peu, devenir une ouverture au monde (aux frontières entre l’extérieur et l’intérieur). Déversoirs, dépotoirs enflammés de doléances, les journaux intimes ouvrent une page blanche invitant à l’exercice de la liberté. Ils sont des espaces échappant au temps, préservant des souffles de survie. Le 10 février 1890 à Leamington, Alice James consigne « je n’emploierai pas le mot recommandée par Kath et qui est refusé, avec les autres droits, aux femmes, mais je proclame que tout être qui passe sa vie à servir d’accessoire à cinq coussins et à trois châles a le droit de commettre le suicide le plus affreux à tout instant » 7.

Quel était ce « mot » « refusé » à ces femmes accessoires, motifs transparents mais plaisants « entre cinq coussins et à trois châles » ? De quelles manières, pour cet observateur attentif qu’était Henry James, ces femmes, sa sœur, qui n’étaient guère autorisées à se déchiffrer, à se déverser, devenaient-elles le motif mystérieux et inaccessible de The Figure in the carpet (1896) ? À la fin de sa vie, Alice James annote : « À propos de H., il a inclus dans ses pages de nombreuses perles tombées de mes lèvres, qu’il me vole de la manière la plus cynique, disant simplement qu’il savait qu’elles avaient été dites dans la famille, aussi peu importait » 8.

Il y a dans cette quête (moderniste) de la fonction, en double fond, cette peur d’être l’autre, de n’être qu’un accessoire, inutile, une tapisserie instrumentalisée par d’autres (qu’il est difficile de nommer). Les critères du fonctionnalisme servent aussi à nous faire avaler des couleuvres, à accepter cette société qui fonctionne, qui roule, qui avance. Ils nous abreuvent de mots avec des airs de supériorité, des tons du bon savoir, des paroles fleuves surplombant le silencieux. Cet état du fonctionnalisme dans l’État a tué tant d’êtres, jugés inutiles, privés de mots ou de fonctions, qui vivaient au plus profond d’eux-mêmes la déchéance de leur vacuité, qui ont intégré comme un poison amer et quotidien, leur inutilité. Que ces hommes ou ces femmes tenaient un verre Duralex ou un verre de cristal, la transparence fonctionnaliste aussi nécessaire à la société soit-elle et est aussi un critère d’élimination (humain).

Les théoriciennes féministes -celles qui retiennent mon souffle- ont toujours tendance à s’attarder sur le dysfonctionnement 9. Elles peinent, elles peinent à apprécier la beauté du cristal, et plus généralement à faire apprécier les affaires liées à la D.S Beauté. Elles taillent des prismes visuels déformants. Elles chahutent le Sublime. Advient toujours un « pet » où la netteté se brouille. Par contre, il ne s’agit pas de dévaloriser le texte de Béatrice Warde- dont l’écriture et la construction intellectuelle sont remarquables- mais de titiller les préceptes d’une certaine hégémonie fonctionnaliste. Par ce texte, Warde prend une part active à l’histoire culturelle de l’humanité, mais elle y dévoile sa lutte contre le rejet de la beauté (le rejet de la page imprimée encadrée dira-t-elle) pour l’utilité. Pour ne pas rester confondue avec « trois coussins », Warde devient une ardente défenseuse du modernisme. Tout combat combat son impureté. Notre construction personnelle, nos tentatives d’humanité -à l’échelle de l’individu- demeureront partielles, plongées dans un terreau en partie fumier, un sable mouvant dans ses fluctuantes mais omniprésentes contradictions. Ce texte témoigne d’une lutte souterraine (et séculaire) : comment ne pas être rattrapé par ce fond décoratif (ces coussins), de cet état commun de trophée-femme-parure, de la trop grande prégnance du formel ? Il s’agit d’épurer, de s’habiller de neutre, de prendre une voix forte mais sans chichi, un aspect classique pour que la force intellectuelle du discours ne soit pas trahie.

(Autre lecture, Charlotte Perkins Gilman, The Yellow Wallpaper (1890), traduit par Diane de Margerie sous le titre, La Séquestrée, Libretto, Éditions Phébus, Paris, 2002).

Béatrice Warde meurt l’année où Serge Gainsbourg et Jane Birkin marquent les ondes par leur « traversée » de la Tamise à Paris. En 69, « année érotique », Béatrice Warde a 69 ans. Contemporaine de Simone de Beauvoir (elle n’a que 8 ans de plus qu’elle), ses activités sont multiples. « Auteur prolifique », « conférencière infatigable », défenseuse du fonctionnalisme, érudite en calligraphie et en typographie, « pendant plus de trois décennies la première ambassadrice de monotype », rédactrice en chef du Monotype recorder, Béatrice Warde a pensé et a construit sa discipline. Quand vous avez les formules épicées d’Antoinette Fouque en tête, vous pouvez vous demander pourquoi les sommes de Béatrice Warde 10 - apparemment essentielles - n’ont pas été republiées plus régulièrement (en anglo-saxon) et notamment traduites 11.

C’est sous l’impulsion d‘Helen Amstrong, élève d’Ellen Lupton, par le biais d’une anthologie de textes que the Crystal Goblet, or why printing should be invisible a connu une diffusion grand public (il est accessible en français par la traduction de Stéphane Darricau en 2011, l’historien renvoie notamment au travail universitaire de Shelley Gruendler, The life and work of Beatrice Warde (thèse de doctorat, université de Reading, 2003). Béatrice Warde a toujours porté un regard sur la participation des femmes dans sa profession. Enfin, « en 2015, le Type Directors Club a donné le nom de Beatrice Warde à une bourse destinée à de jeunes étudiantes typographes » 12.

Sara de Bondt -graphiste et éditrice qui a rassemblé avec Catherine de Smet un certain nombre d’articles anglo-saxon sur le féminisme- a rendu accessible, pour la revue Eye une interview de Béatrice Warde que cette dernière a donné en 1959 en Australie, invitée comme actrice émérite de la typographie 13. Elle y parle de son métier 14, de la situation des femmes. « No, the printing trade is barred to women, on the craftsman level. You can’t be apprenticed to the printing trade if you’re a woman, except in certain forms like binding and all that, and that’s been true for many centuries. But of course in design, anyone who has a good sense of design can make the grade if they know their stuff – whether he or she is a man or a woman …"

Dans ce camaïeu de transparence, les égalités liés au genre demeurent des équations délicates à résoudre.

Au moins la vertu fonctionnaliste, nous rappelle qu’il faut savoir rester à sa place.

Au début de son parcours, pour qu’on estime ses analyses sur la typographie sans préjugés, Béatrice Warde use d’un subterfuge (commun) et présente son texte sous un pseudonyme masculin, Paul Beaujon 15. Elle s’explique : "I wasn’t quite sure at that time (which is a long time ago) that women would be taken quite as respectfully » 16. Grâce à ce beau Paul, elle deviendra rédactrice du Monotype Recorder pendant trois décennies.

« Currer Bell, George Eliot, George Sand, toutes, victimes du conflit intérieur comme en témoignent leurs écrits, cherchèrent en vain à se voiler en se servant d’un nom d’homme. Elles rendaient ainsi hommage à cette convention qui, si elle n’a pas été créé par l’autre sexe, a du moins été si fortement encouragée par lui (la plus grande gloire pour une femme est qu’on ne parle pas d’elle, disait Périclès qui était, lui, un des hommes dont on parla le plus), que toute publicité les concernant est détestable. L’anonymat court dans leurs veines. Le désir d’être voilées les possède encore » écrit Virginia Woolf 17.

Depuis trop longtemps, l’anonymat court dans les veines des graphistEs. « Même aujourd’hui, elles sont loin d’être aussi préoccupées que les hommes par le soin de leur gloire tombale ou un poteau indicateur sans éprouver l’irrésistible désir d’y graver leur nom (..). » 18.

Rassurez-vous, GraphistEs, l’histoire vous fera disparaître rapidement. Ce n’est pas forcément une question de genre, mais également d’habitudes et de bonnes manières (« je m’efforce de ne pas éprouver de désirs purement égoïstes » 19) et de place libre sur le disque dur de l’humanité ou de cette charmante élégance qu’ont les femmes à s’effacer. L’histoire du féminisme compose également dans tous ses champs disciplinaire avec ce plomb de la transparence. L’étude des textes sur les métaphores de l’effacement prennent, dans les sillons féministes, davantage un parfum aigre-doux.

S’il faut encore préciser, la lutte avec la transparence n’est pas le fait de conquérir une notoriété (publique), mais de construire une « œuvre », témoin d’expériences et régulièrement, pouvoir la diffuser, d’avoir cette cette possibilité de laisser une trace, un vestige pour que d’autres poursuivent, à leur tour, cette humanité qui se réalise et se pense. Tout simplement, accéder, ouvertement et joyeusement, à la puissance existentielle, d’être et d’agir.

Issu également de conférences à Cambridge, l’essai Une chambre à soi de Virginia Woolf a été mis en page, imprimé par les presses Hogarth Press en 1929. La première couverture est signée de sa sœur, l’artiste Vanessa Bell 20. Cette dernière a donné une enveloppe vaporeuse, harmonieuse à l’ensemble de l’œuvre de sa sœur, elle l’a dotée d’un étui, affirmé et sororal pour se répandre dans la société de cette époque. Le livre sera traduit en France par Clara Malraux en 1951 (retraduit par Marie Darrieussecq par Un lieu à soi) . Dans les étapes successives de lisibilité, un(e) graphiste, un(e) typographe est un maillon dans la chaîne de la connaissance et de la reconnaissance des voix singulières (ou oubliées, qu’il faut sans cesse réanimer).

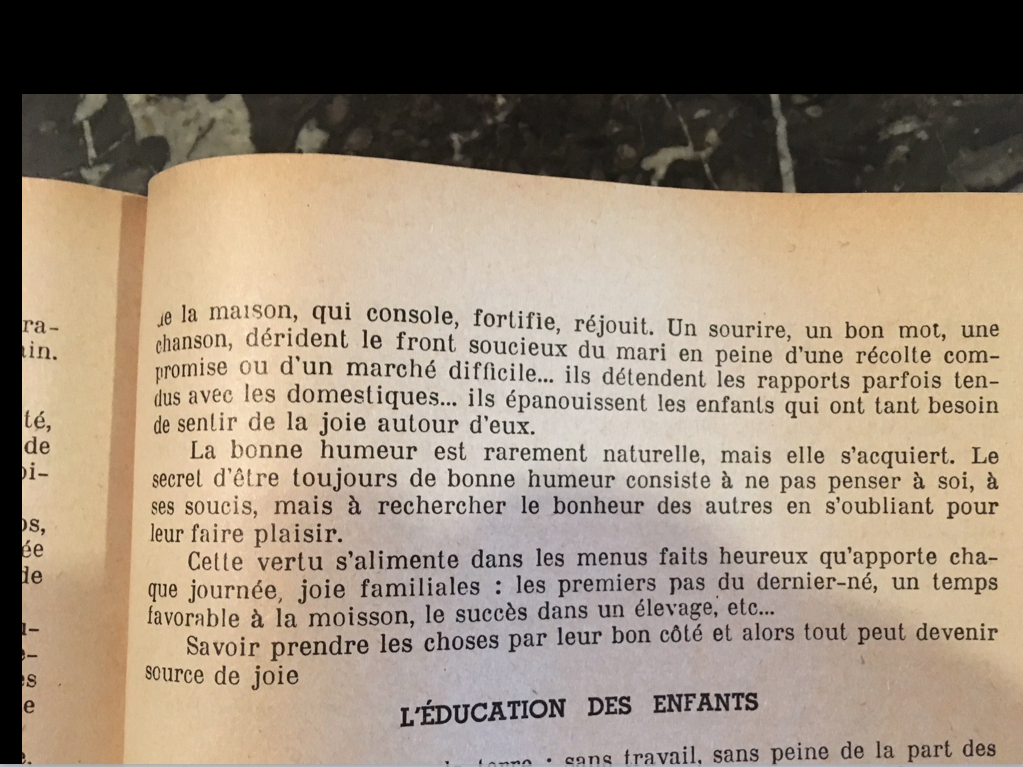

Avec cet espace privilégié et fermé, à soi, Woolf, Virginia cimente une structure flexible pour construire une architecture de l’affirmation créatrice et individuelle, pour ceux qui n’y ont pas un accès assuré. Une chambre à soi clarifie un constat simple, il y a nécessité pour une grande part de l’humanité, coincée entre l’inutilité ou un état de « pièces », maillons d’une chaîne fonctionnaliste à s’autoriser, à provoquer du temps pour soi et du silence. Fermer une porte, s’isoler : un premier pas vers l’exploration des circuits de la pensée. Il y a des temps pour « se voiler », pour laisser la voix intérieure s’exprimer dans une dés-écriture qui, peu à peu, s’éclaircit. Dans ce présent texte, le détour (anecdotique ?), à ces pièces intimes et manuscrites que sont les journaux intimes insistent sur le fait que dans les années 1930 ils s’avèrent être des espaces d’une réelle invention de soi (et de l’écriture), notamment lorsque les structures du Clair, du chapitré -l’école, l’université- n’autorisaient pas ouvertement certaines personnes à publier des livres. À l’ombre des structures régissantes, les carnets intimes sont des haut-lieux de création, non amoindris par les conventions. « Quel langage secret nous parlons. Des sous-entendus, des doubles sens, des nuances, des abstractions, des symboles » écrit Anaïs Nin en 1931 21, elle livrera une œuvre considérable et essentiellement circonscrite à ses journaux, des espaces protégés et en partie transparents (car moins officiels). Dans ce territoire inconnu, le journal intime, qu’elle compare à de l’opium, Anaïs Nin se jette dans la quête de ce « langage secret ».

À cette métaphore de la transparence, on peut adjoindre l’idée de « transpercer » sans en subir la souffrance physique. Cultiver la transparence parfois s’avère être une stratégie pour ne pas affirmer le pouvoir, la capacité à transpercer. Le texte de Warde évoque précisément le prisme de la fenêtre (« Le typographe du livre a pour tâche d’ériger une fenêtre entre le lecteur assis à l’intérieur et à ce paysage que sont les mots de l’auteur ») et la métaphore de la fenêtre se révèle être un thème récurrent dans les journaux intimes féminins, une surface où l’on regarde, à travers laquelle on pense, on imagine, qui permet de consigner tout en étant protégée de l’extérieur. La fenêtre (comme le cristal est une matière de transparence et propice à la lecture et au voyeurisme) est une interface sous haute-tension. La fenêtre de cette chambre à soi ouvre à une source de soi et une liaison au monde. Elle devient un échappatoire transitionnel au foyer. Ce foyer que Simone de Beauvoir a exploré de façon décisive. « Le foyer devient le centre du monde et même son unique vérité (…); refuge, retraite, grotte, ventre, il abrite contre les menaces du dehors : c’est cette confuse extériorité qui devient irréelle» 22.

Prendre au pied de la lettre les impératifs de transparence peut s’avérer trompeur, notamment en croyant ne pas y mettre d’égo (et je ne parle pas de l’ego des chantres du fonctionnalisme, mais de cet ego qui est le point zéro de notre constitution d’être), s’en remettre à la transparence ce peut être faire le moins de vagues visibles pour un maximum de profits (pécuniaires); ce peut être aussi le degré « service minimum » de l’absence de travail en profondeur; ce peut être une façon de faire taire les autres (en soi ou dans cette civilisation), de faire taire cette « confuse extériorité ». Tout effet ou effort de transparence passe une partie de la réalité, du lisible, non envisagée ou ignorée, sous silence 23.

« L’imprimé a pour objet de transmettre des idées spécifiques et cohérentes » écrivait Béatrice Warde. La cohérence, Virginia Woolf l’aiguisait et l’obscurcissait. Sa clairvoyance et la manière dont ses textes continuent, à travers les décennies, à diffuser des étincelles de survivance, à toutes celles et ceux qui dialoguent intérieurement avec le sombre, avec ce qui demeure inconnu, opaque. La typographie sait se rendre invisible pour laisser crépiter la violence et la tumulte d’un texte. Mais elle aura toujours une transparence marquée, imprimée. Certes, la transparence typographique mise sur la pérennité et l’accès à des textes fondamentaux, mais elle n’est qu’un agent de transmission partiel. Les typographes, les graphistes, metteurs en page de mots, sculptent entre le noir et le blanc, des camaïeux de transparence, de clarté pour une humanité qui se requalifie constamment. Ils participent, mais ils ne peuvent pas se noyer dans l’illusion de la limpidité. Travaillant à et sur l’ombre et la lumière, un(e) graphiste dialogue entre l’épure de la structure et les réalités de l’altérité 24.

Une graphiste aura à se frotter aux impératifs et aux métaphores de la transparence.

Pour poursuivre la réflexion des actions contemporaines : www.alphabettes.org