Le texte est susceptible d'être modifié.

(...)

Fin de l’aparté

Pourquoi digresser, pire, abuser de Gauguin au cœur d’un questionnement sur le design graphique ?

À quoi rime de catapulter une œuvre d’art de la fin du 19e siècle contre des produits de consommation et de digestion (l’information, la connaissance) courantes (le design graphique) ?

Pour le plaisir de déguster un banana split.

De mettre des allusions déplacées au cœur d’un questionnement théorique.

Gauguin, précisément, car il a offert à certainEs ArtistEs, épousant les limites et les valeurs du design, le fruit de la couleur pure. Gauguin fut un contact déclencheur. « Certains artistes, des femmes notamment telles Paula Modersohn-Becker (1876-1907), Suzanne Valadon (1865-1938) et Sonia Delaunay, semblent avoir trouvé dans les tableaux de Gauguin une source d’inspiration singulière, sur le plan formel, par leur coloris et leur structure. (…) La voie ouverte par la couleur de Gauguin révéla à Sonia Terk, telle qu’elle se nommait à l’époque, l’autonomie et le rapport des couleurs les unes aux autres au sein d’un tableau qu’une vie consacrée à la peinture développerait. 1 »

La mise en route de l’acte, puis les tournants créatifs s’inventent, pluriels. Il est des œuvres-références comme des échecs (et des maltraitances) : on ne sait jamais lesquels mènent à l’affirmation et décident d’un parcours créatif. Une toile, ce rectangle délimité peut devenir un appel, un défi à investir un espace d’intériorité, à creuser un questionnement métaphysique et esthétique. Tout accomplissement créatif s’élabore tel un chemin contrarié ponctué de rencontres avec l’altérité.

Les toiles de Gauguin ont provoqué, intensifié des vocations, notamment ses nus, qui se drapent d’une dimension métaphysique. Les îles offrent au peintre une distance salutaire. Cet éloignement le délivre d’une partie de ses poids, le renforce, d’où le fait que ces nus îliens soient apaisés, harmonieux.

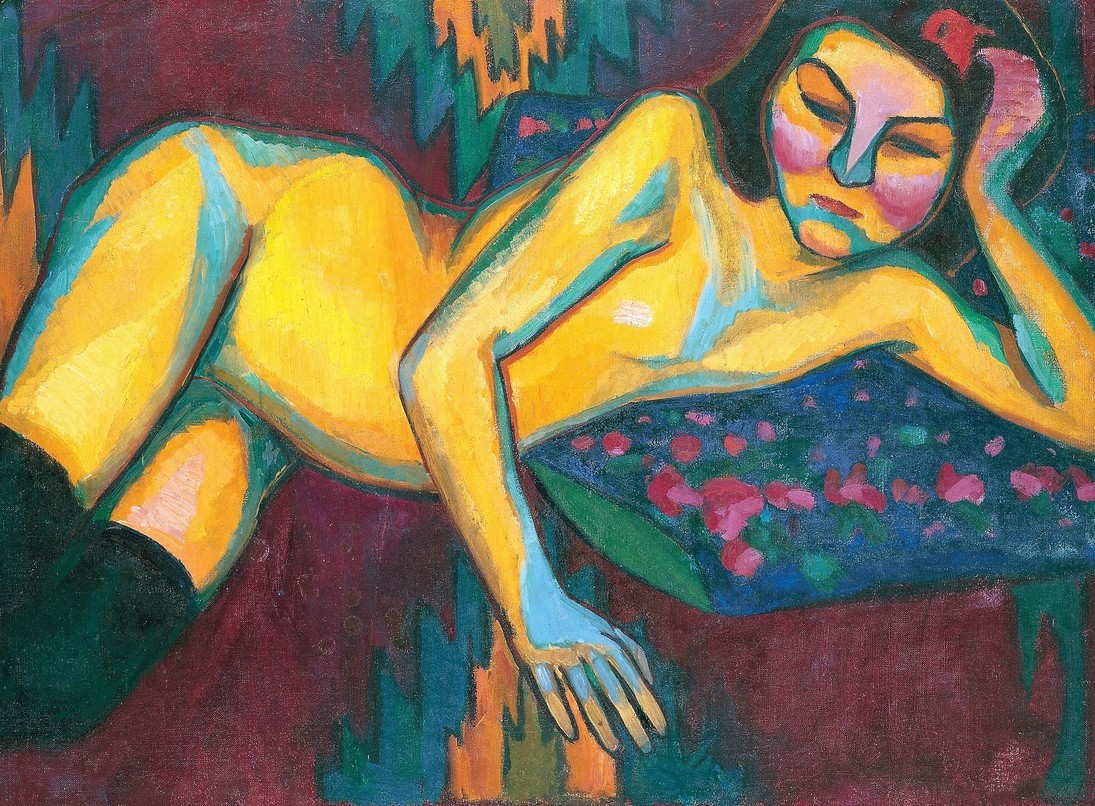

Sonia Delaunay, Nu jaune, 1908.

Sonia Delaunay, Nu jaune, 1908.

L’une des premières toiles fondatrices de Sonia Terk est un nu (féminin- avec un buste androgyne), Nu jaune (1908). Un j’ose (la mise à nu) et une pause (évocation d’une prostituée avec ses bas noirs ?) qui lui permettent de crier son engagement dans une carrière artistique. Sonia Terk a 23 ans, elle se marie la même année à Wilhelm Uhde, affirmant également par ce choix de raison, la voie artistique 2. Le nu peut s’apparenter pour un.e artiste, à un espace d’exploration de soi et/ou de l’autre, dans son arrogance et sa fragilité. Pratiquer le nu c’est se mesurer à des interdits ou ne serait-ce qu’à des terrains d’inhibition, comme un seuil menant à des dimensions intimes parallèles. C’est clairement, pour la jeune cosmopolite, s’insérer au sein d’un héritage culturel tout en le questionnant 3. Nu jaune irradie d’intensités lumineuses, il est habillé d’ambitions artistiques portées à la couleur. Le nu jaune, vert, orangé s’étale sur un tissu et un coussin, deux surfaces colorées autonomes. L’exigence artistique de Sonia Terk se diffuse sur toutes les surfaces que l’émotion colorée peut rencontrer. La peau prend appui sur une tangibilité dont la teinte s’adapte à chaque textile, chacun déploie une sensualité spécifique. Peindre des textiles c’est tenter de saisir la multiplicité des émotions tactiles.

Gauguin, précisément, car il a également assumé une propension à s’intéresser, à produire des objets utilitaires et quotidiens, explorant des motifs propres à une culture locale avec la même intensité que s’il s’agissait d’une quête métaphysique (dans son Autoportrait au Christ Jaune 4, peint à Pont-Aven. Le Christ Jaune a pour double un pot, un autoportrait en forme de tête de grotesque). Gauguin porte attention à l’artisanat local, retravaille des objets trouvés, notamment des plats indigènes. « Il taille des plats en s’inspirant toujours de tatouages et de motifs décoratifs des îles marquises 5.» Seul au foyer, « il aménage son atelier d’étoffes, bibelots et dessins qui s’accordent avec la beauté du paysage qui l’entoure. Rien n’échappe à sa ferveur décorative 6.» Beaucoup d’artistEs des avants-gardes ont œuvré avec une compréhension et une intégration des arts traditionnels et folkloriques pour élaborer des objets décoratifs selon leur conception de la modernité (à nouveau en exergue Sonia Delaunay : sa couverture pour berceau en 1911, le coffre à jouets de 1913 et la reliure de la revue Der Sturm, numéro 1 à 53, recto verso).

En cette fin de siècle, les arts appliqués et les arts décoratifs se retrouvent régulièrement au centre de la scène artistique, aussi bien par leur présence dans cette société industrielle qui se transforme totalement que par les questionnements théoriques qu’ils provoquent. Ils sont tout à la fois objets de répulsion ou processus d’intégration, en tant que supports concrets de questionnements de l’insertion de l’artiste dans le réel, dans la réalité de la production. Cette insertion des arts décoratifs - et leur union- correspond temporellement à la volonté des artistEs d’intégrer professionnellement le monde de l’art 7. En 1893, Madeleine Lemaire 8, peintre (de nus féminins, notamment) et personnage proustien 9 a la charge de la conception de l’affiche officielle -américaine- du Woman’s Building pour l'Exposition universelle de 1893 à Chicago 10. Peinture, sculpture, compas, écrits, voisinent avec métiers à tisser, à broder, (il y avait aussi les sections littérature, musique, science).

L’art des femmes a droit de citer dans cette exposition universelle, mais dans un bâtiment séparé 11, conçu par Alice Rideout. Dans son essai, Le Décoratif, Jacques Soulillou, souligne de quelles manières à la fin du 19e siècle, l’art des femmes est régulièrement associé aux arts décoratifs, mais avec des connotations péjoratives (tel que le joli, le superficiel, le soigné, le laborieux…). Il écrit qu’à cette époque les femmes (les : la grande majorité) et leur art sont perçues ainsi :« les femmes n’inventent donc rien, elles décorent, « elles ornent leur espace en fabriquant des "petits riens", comme elles fabriquent des enfants ou des gâteaux. Dans l’idéologie moderniste qui surdétermine les valeurs de création et d’originalité, la femme partage avec le décoratif un même statut mineur 12.» Cette relation, cette association, voire l’amalgame entre ornement, décoratif, mineur, femme est cruciale.

« Mineur ».

Un terme, un nœud essentiel à l’émergence de l’histoire et de la pratique du design graphique. Le design graphique demeure, aujourd’hui encore, miner par cette association fondamentale au mineur, d’où le fait que dans la théorie et les textes, le fonctionnel soit dans une suprématie des valeurs. Ce qui fonctionne pour une société, un individu ne peut être qualifié de mineur. Les termes « fonctionnel », « design », semblent atténuer les éléments propres à la superficialité du décoratif au caractère contingent et futile de certaines faces de l’objet graphique. Les artistEs en cette fin du 19e siècle, du fait de leur éducation ont une expertise pratique et quotidienne des arts dits d’agréments, elles en maîtrisent l’usage et la gestion. Ceci explique en partie pourquoi les artistEs subiront davantage cette association au mineur. La couture, notamment, faisait partie de leur trousseau d’une bonne éducation. Les artistEs œuvrant au sein de l’avant-garde seront davantage orientées ou sollicitées à confectionner des productions attenant au décoratif (notamment à tout ce qui est en relation avec l’architecture intérieure, à l’intérieur des maisons : des motifs pour des tissus et autres papiers d’ameublement. Citons les constructivistes russes, Varvara Stepanova, Alexandra Exter ou les apprenties inscrites à l’atelier textile au Bauhaus). Pour elles comme pour certains de leur compatriotes masculins, cette attention aux objets quotidiens (vaisselles, présentoirs, livres, textiles…) est un espace d’expérimentations de premier ordre, où elles se détournaient de l’espace pictural pour participer à construire des séries d’objets pour le plus grand nombre avec des desseins utopiques.

Varvara Steponova, cheffe de file des designers constructivistes de la Faculté de Textile aux Vhutemas de Moscou, met au point en pratique et théorie, le vêtement de tous les jours, qui doit conjuguer les conceptions du tissu, du motif et de la forme du vêtement. Le « sporodezda », le vêtement de sport, varie en fonction du sport, « doit comporter un système de signes, marques, emblèmes, forme ou couleur, qui permettent de repérer les équipes. (…). La coupe d’un vêtement de sport doit répondre au critère fondamental suivant : vêtement minimum, facile à enfiler et à porter 13.»

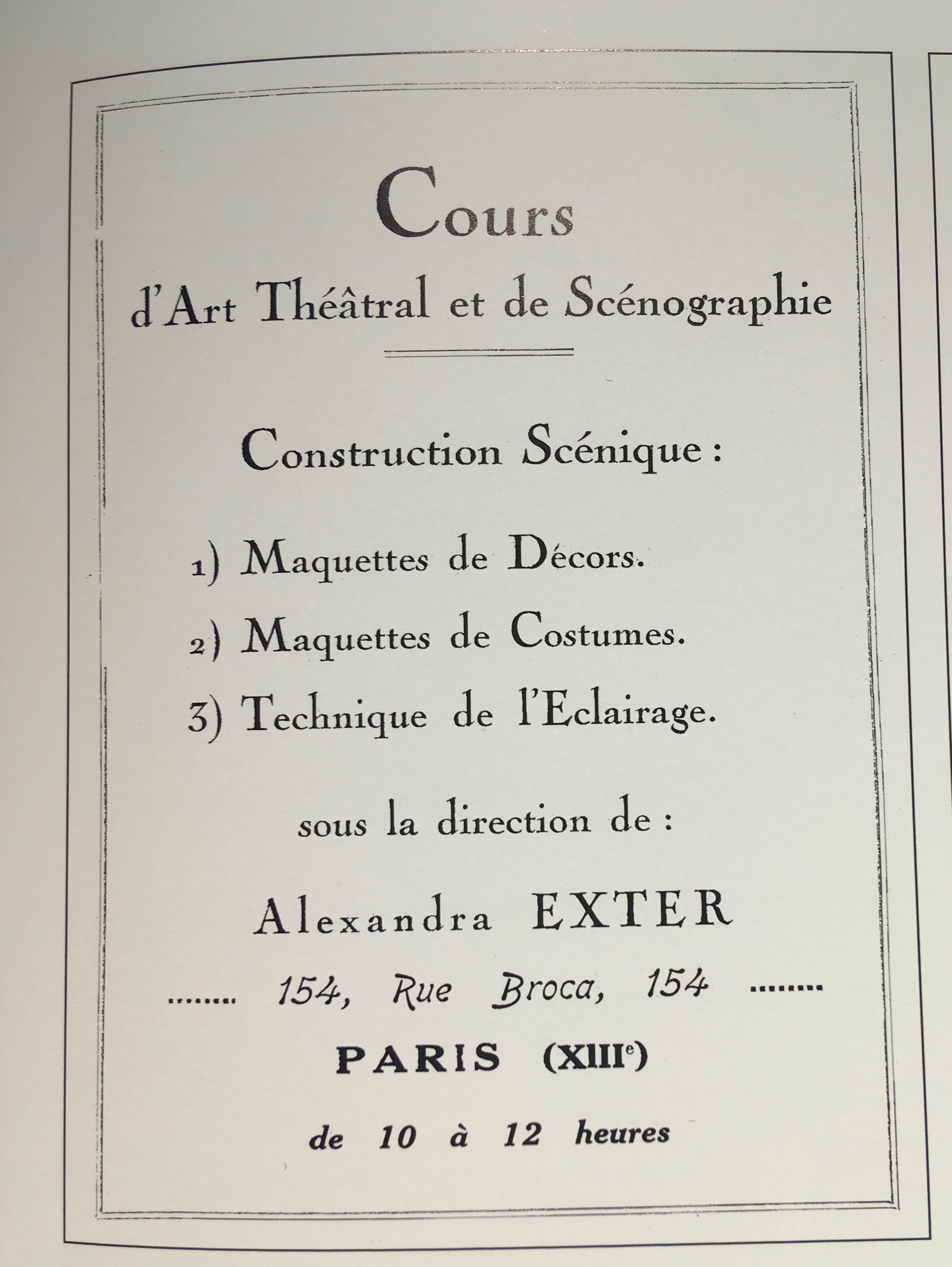

« Dans ce lieu (Vhutemas) commence le design soviétique. C’est dans cette sphère qu’Alexandra Exter donne à son œuvre toute sa dimension et on peut affirmer que son expérience précédente dans la peinture de chevalet doit être considérée comme un laboratoire dans lequel se sont élaborées des formes nouvelles en vue de leur application rationnelle dans un des modèles de vêtements et de tissus, de mobilier, dans la constitution d’un nouveau style architectural 14.» Il est nécessaire de ré-étudier régulièrement les réalisations et les idéaux de ces artistEs pour mesurer à quel point elles ont participé aux avant-gardes et qu’elles ont inventés. En effet, aux études parcellaires les concernant -généralement perdues dans des sommes de type encyclopédique-, se rajoute la difficulté de la conservation de ces œuvres : difficile d’avoir un accès et donc de saisir la puissance des dispositifs lumineux, des panneaux et décors mobiles, des étoffes multicolores 15 qu’Alexandra Exter réalisa pour la mise en scène de Salomé d’Oscar Wilde en 1917 16. Ces éléments dynamiques du décor s’actionnaient en fonction du drame et des mouvements des acteurs. L’artiste pouvait peindre les costumes à même le corps des acteurs. Cette peinture épidermique insistait sur les muscles et les contours à la manière des vases grecs à figures rouges. Ou encore par des cercles et des points, elle accentuait la stylisation des seins féminins, ainsi pour les bacchantes apparaissant dans la pièce Thamira le Citharède (1916, pièce du poète Innokenti Annienski). L’artiste révélait ainsi la frénésie libidinale des corps et une synchronisation sur scène 17. Avec Salomé, son décor n'est plus figuratif et le « corps de l’acteur est traité comme une sculpto-peinture 18 ». Exter se nourrissait beaucoup de lectures théoriques sur la mécanique, la physique ou encore le mouvement dans la photographie. En 1927, son travail pour le film Aelita (dont elle réalisa une affiche) est révélé lors de l’exposition Machine Age Exhibition au Museum of Modern art de New York.

Au cœur de ce tournant du 20e siècle et de cette affaire de « mineurs», il reste difficile de trouver trace en France d’artistEs dites avant-gardistes à cette confluence de l’art et du design. Il est délicat, voire inapproprié de comparer le parcours et l’œuvre de l’affichiste Jane Atché (née à Toulouse) à celui de la designeuse Alexandra Exter (née en Biélorussie). Une modernité semble les séparer alors qu’elles n’ont que dix ans de différence (Atché est née en 1872, Exter en 1882). Toutes deux partagent le fait qu'elles font preuve très tôt d'une grande dextérité plastique et d'une franche ambition pour le design et ou l'affiche. Toutes les deux partagent le fait qu’elles disparaissent assez tôt de la scène publique…. française.… prouvant qu’il y a eu des grandes artistes femmes mais qu’elles n’ont jamais pu rencontrer le grand public, du moins le soutien structurel pour atteindre ce public (et des mécènes 20) et afin de poursuivre leur accomplissement artistique. Jusqu’en 1925, le parcours d’Alexandra Exter fut à la pointe de l’avant-garde et de l’activisme. En France où l’artiste s’installe en 1924, elle enseigne d’abord dans son atelier 21,

puis à l’Académie Moderne, réalise les décorations pour les vitrines de Noël des Galeries Lafayette en 1929. Mais les commandes qui lui sont adressées demeurent ponctuelles, elle réalise quelques scénographies pour des théâtres (dont La Fille d’Hélios en 1928), des livres pour enfants et durant la seconde guerre mondiale quelques livres -remarquables- pour des bibliophiles. En 1938, « Exter était au creux de la vague, ne subsistant plus matériellement que de travaux marginaux 22 ». Elle ne pouvait pas bénéficier d’aides pour les artistes, elle était soviétique. Paul Faucher, à la suite de Nathalie Parain, la contacte pour participer à une éducation nouvelle à travers la conception soignée et exigeante de livres pour enfants 23 ». Or les Albums du Père Castor selon les dires de l’artiste, ne pouvait la faire vivre que quelques jours. Elle meurt en 1949 à Fontenay-aux-Roses où elle vivait depuis 1928 (la France lui a refusé la nationalité française en 1948). « À sa mort, l’atelier fut pillé, dans la fièvre des uns, l’indifférence des autres. Les innombrables dessins, esquisses, gouaches, toiles rapportées de Russie en 1924, et les oeuvres récentes faites à Paris, pour les particuliers ou dans le cadre de l’Académie Moderne, disparurent. On savait que son dernier atelier, si petit qu’il fut, contenait un grand nombre d’œuvres 24 ».

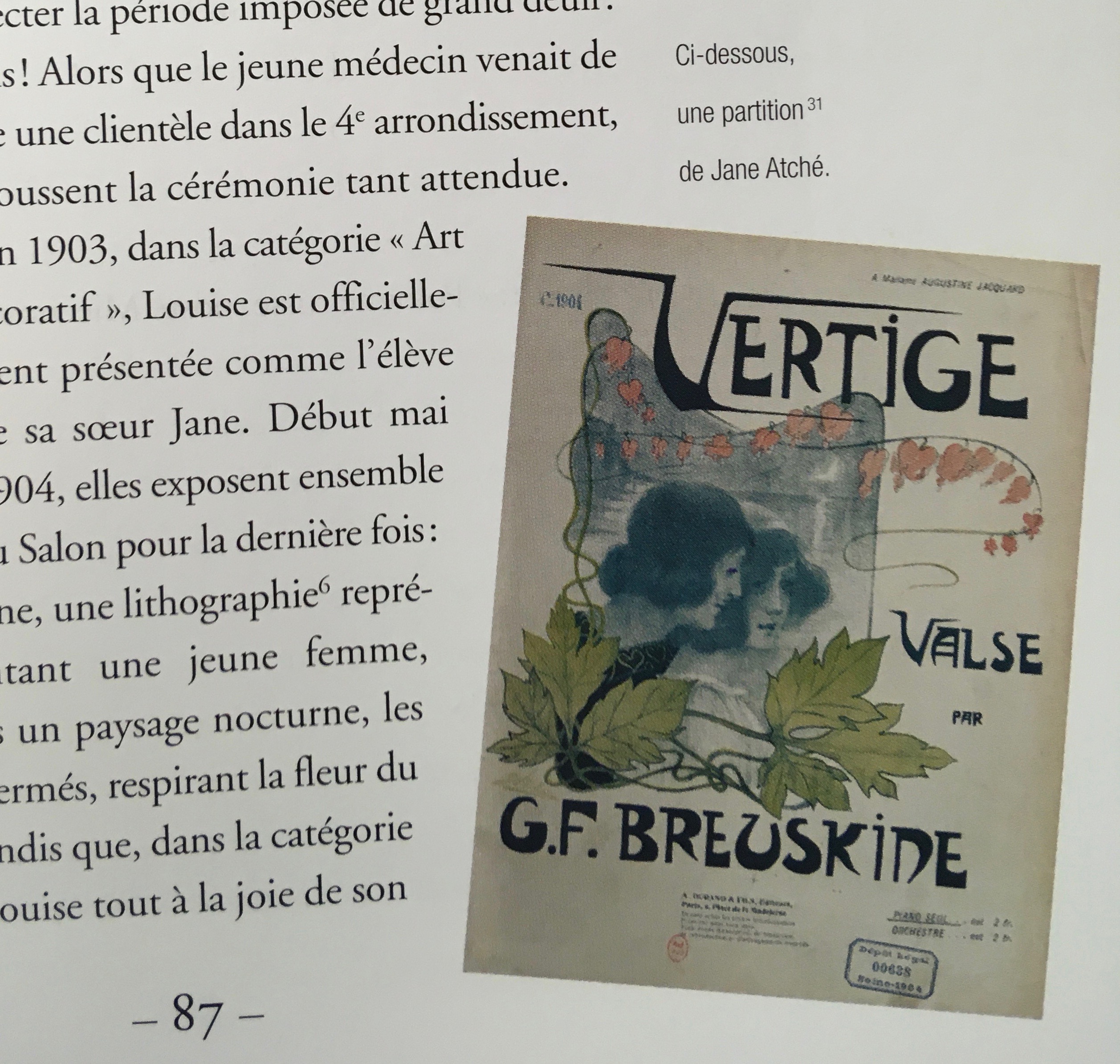

Le travail de Jane Atché n’est sorti de l’ombre de Mucha que récemment 25. Jeanne, issue d’une modeste famille toulousaine poursuit ses études à Paris, à l’académie Jullian, ouverte à l’éducation des artistEs, ses professeurs Jean-Paul Laurens et Benjamin Constant lui portent attention et protection. C’est par leur intermédiaire que Mucha l’accepte en tant qu’élève en 1895 (il a été également l’élève de Jean-Paul Laurens). L’année suivante son affiche pour le fabricant de papier Job, qu’elle signe Jane, est remarquée durant l’exposition du cirque de Reims 26. Le maître praguois n’avait lui-même laissé que très peu d’indices de l’existence de cette brillante et estimée affichiste à ses côtés. « Jane Atché est promue à une belle carrière. En contact avec l’Allemagne, comme en témoigne son projet de couverture de la revue Jugend, dont le premier numéro paru en 1896 à Munich, elle voyage aux Pays-Bas d’où elle rapporte quelques esquisses et elle expose à Bruxelles fin 1899 27». Cet envol créatif cesse brutalement alors qu’elle a 27 ans.

« Pourtant, Jane Atché va quitter Mucha, ce maître tant admiré. Comment, quand, exactement ? On l’ignore. Si ses belles affiches de la Célestine et du Chocolat Vincent datent probablement de cette époque, son audace créatrice semble cependant avoir été atteinte en plein vol, à la fin de cette année 1899. Certaines de ses œuvres se détournent de l’art nouveau pour revenir à des sujets plus traditionnels, plus austères, aussi 28.» Entre les lignes imprécises de sa biographie -peu de documents ont été trouvés sur cette période-, on peut imaginer, peut-être à tort, qu’éconduite par Mucha, ce maître qui a toute son admiration- qui entretient d’autres relations amoureuses-, elle se replie sur sa tristesse et son isolement, autour d’une imagerie conventionnelle 29. Elle ne parvient pas à briser ce plafond de verre qu’impose la société française où une femme artiste ne pouvait pas gérer sa carrière et son économie d’une main légitime.

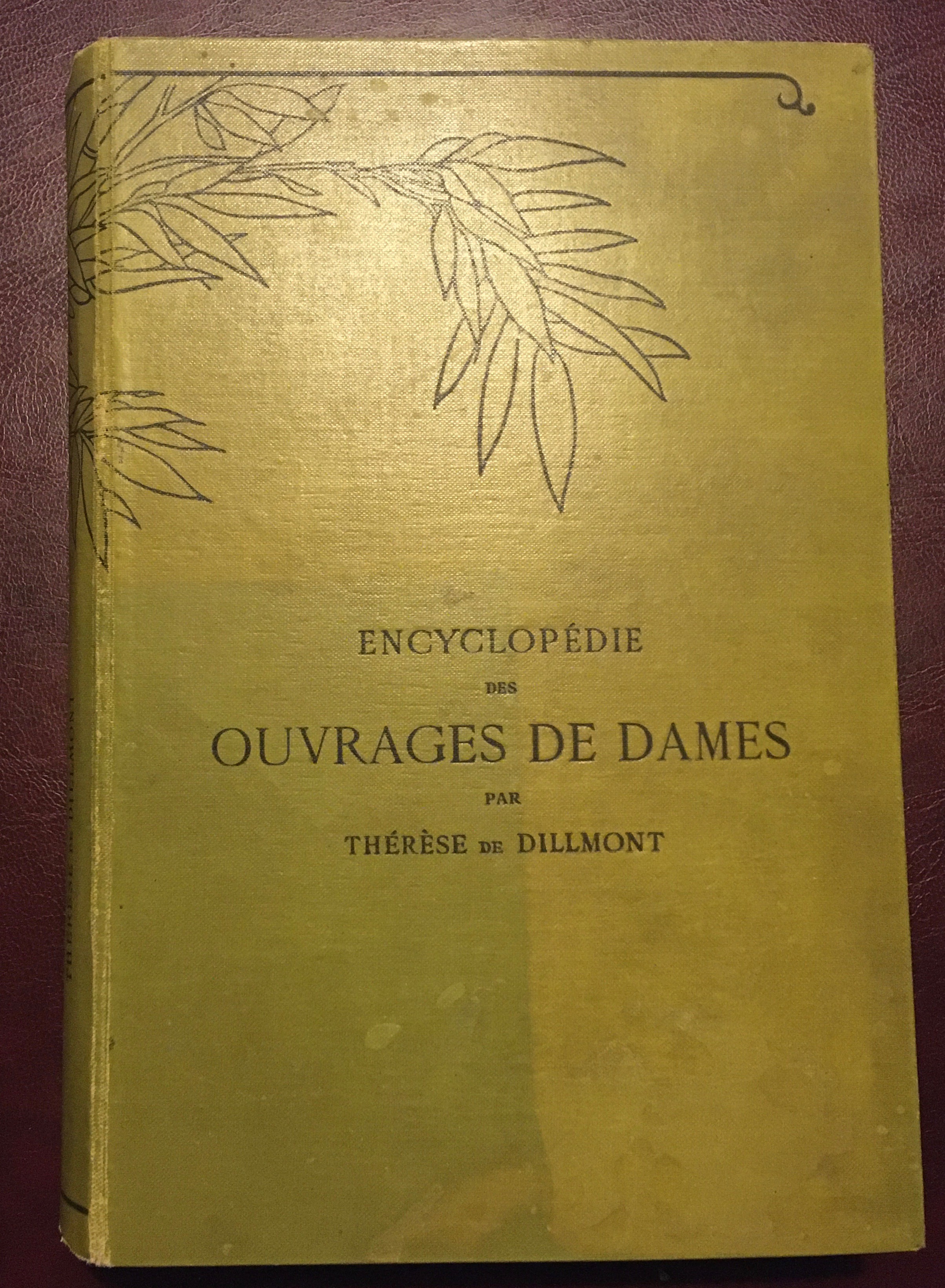

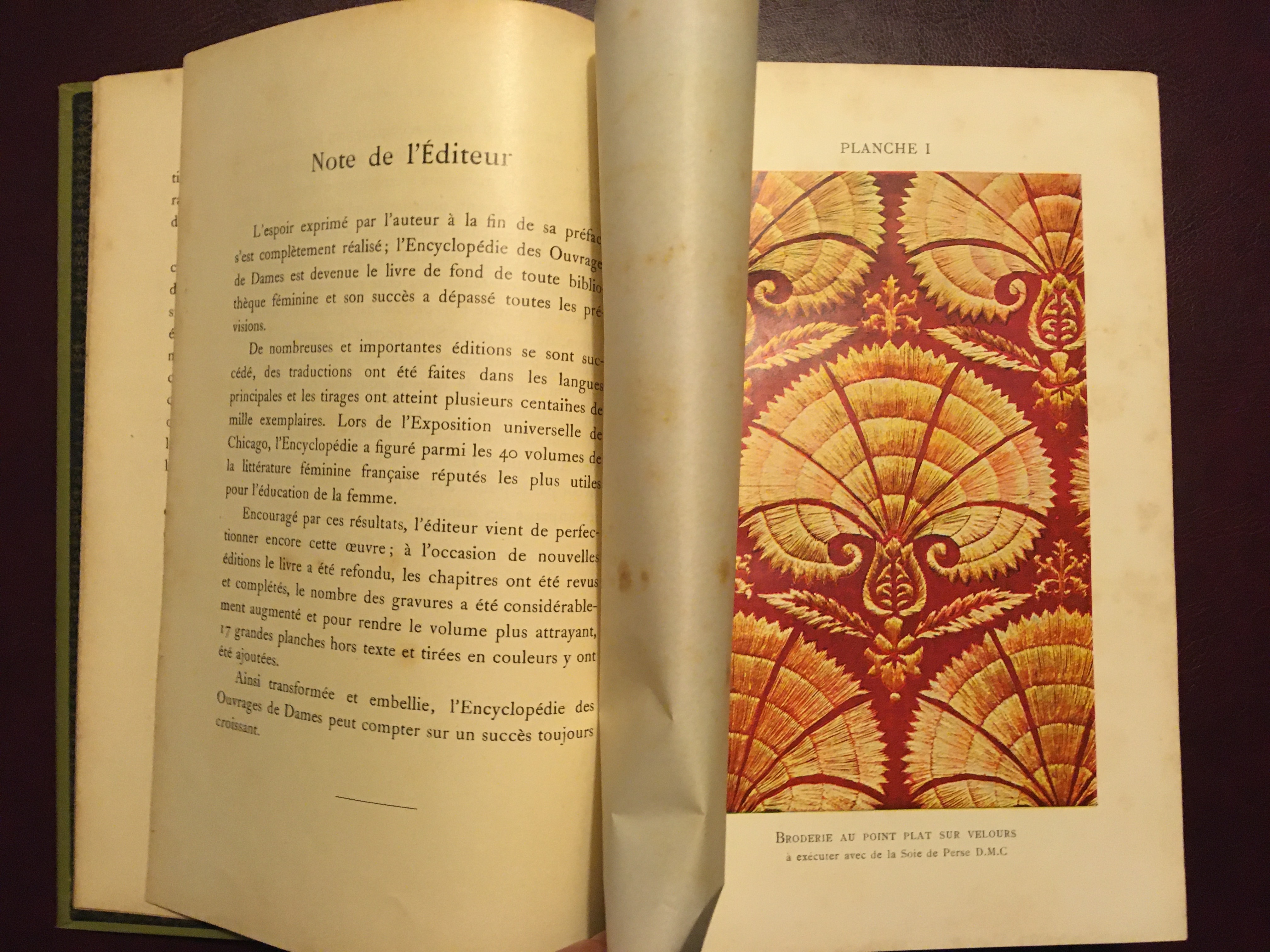

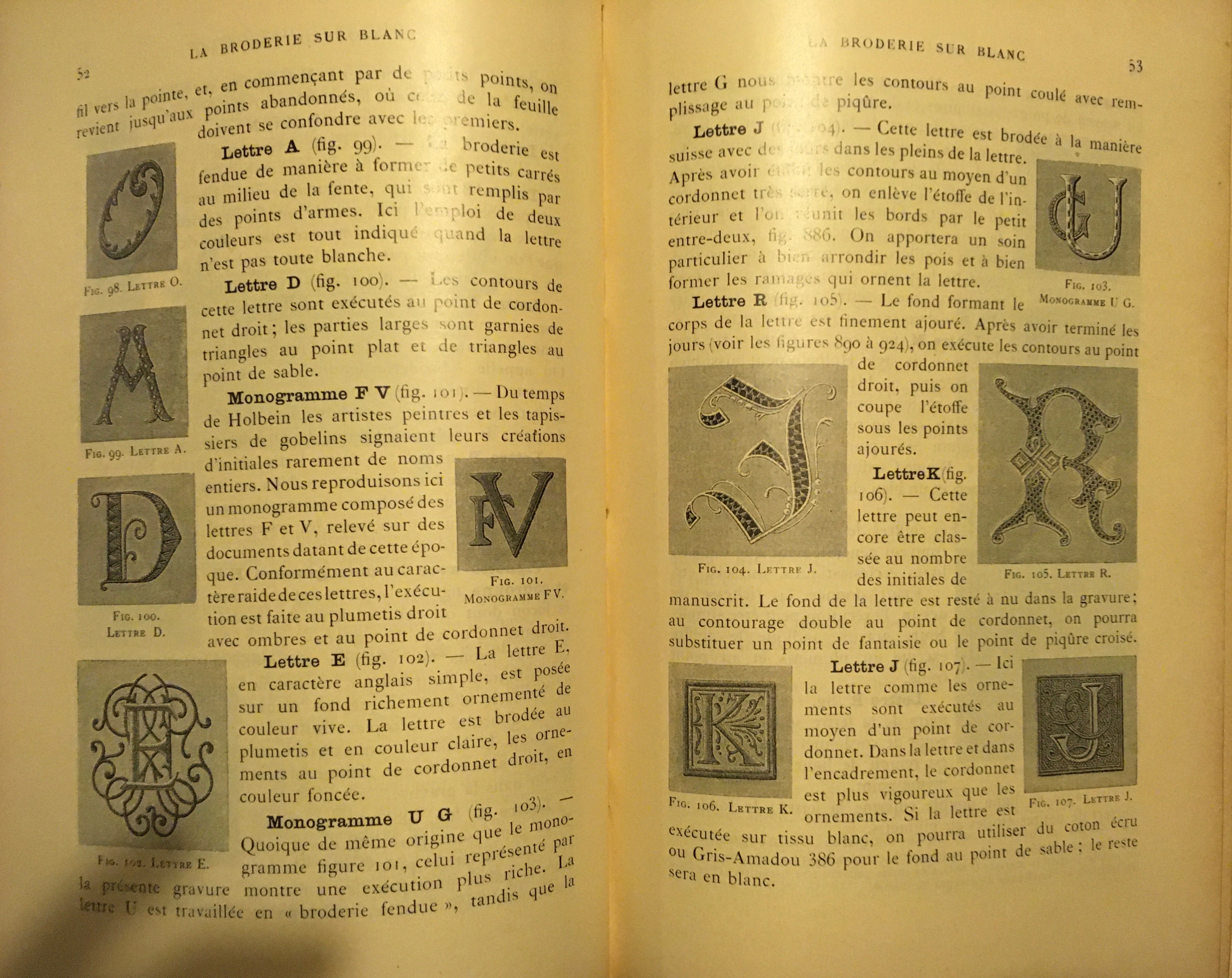

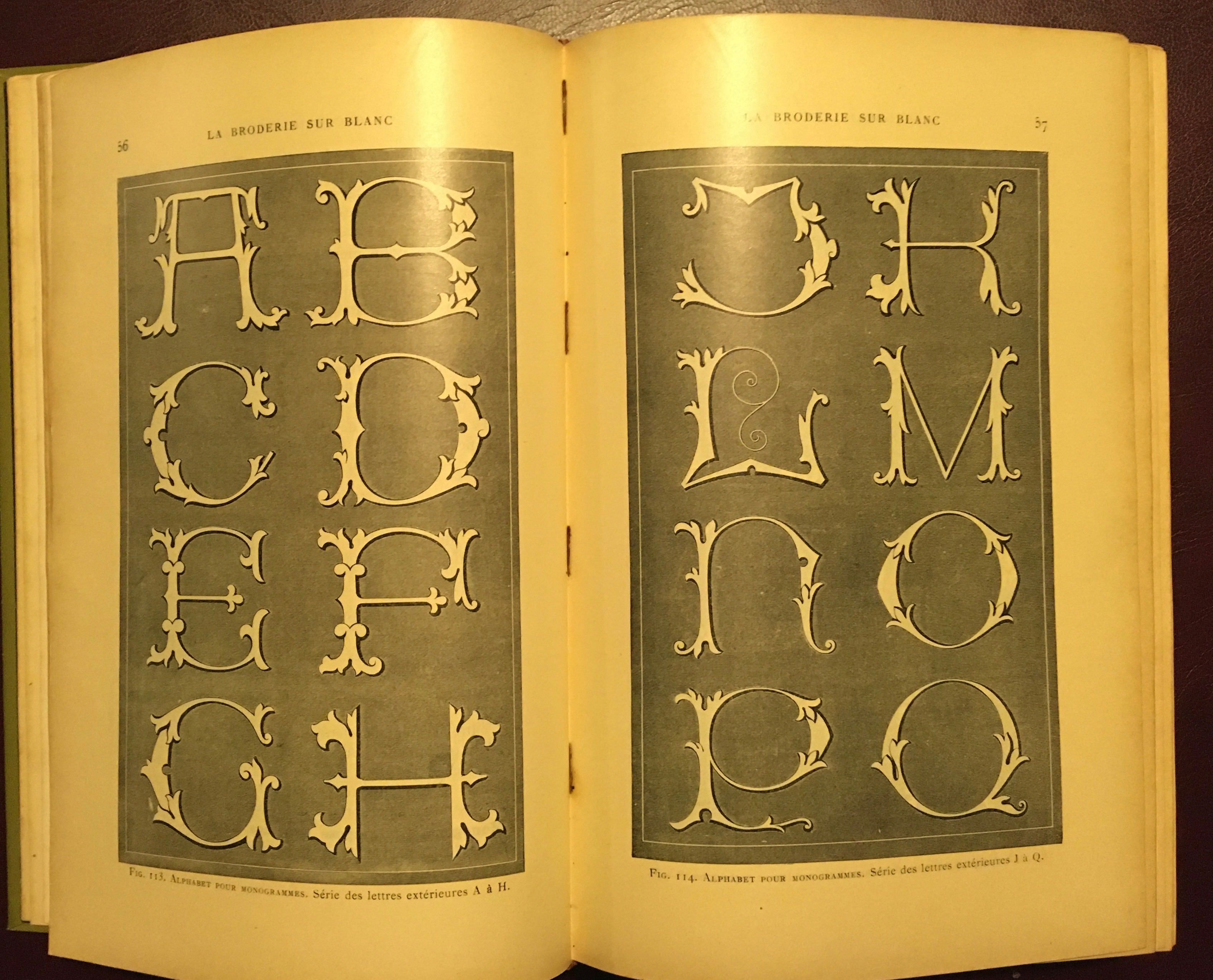

On pourrait évoquer au sein des arts décoratifs, un autre exemple, qui aurait pu devenir celui d’un double succès : reconnaissance et réussite économique. En 1884, l’autrichienne Thérèse de Dillmont s’installe à Mulhouse, à côté de Dormach, emplacement de l’entreprise de tissus imprimés DMC. Son propriétaire, Jean Dollfus-Mieg avait remarqué les talents de cette brodeuse et l’invita à venir fonder une école de broderie. C’est en France, en 1886 qu’elle écrira son Encyclopédie des ouvrages de dames, manuel rassemblant une impressionnante somme de connaissances et d’exemples de broderie. Tout un chapitre est consacré à la broderie en relief de lettres et de monogrammes. L’ouvrage se vend en des centaine de milliers d’exemplaires, se traduit en plusieurs langues et est souvent réimprimé (il l’est encore de nos jours). La page de garde des premières éditions reprend à l’infini le motif du logo DMC. Par la suite, Thérèse de Dillmont poursuivra la conception de manuels dont Alphabets et Monogrammes. Ainsi, les industriels français pouvaient initier et encourager des entreprises féminines. L’ouvrage n’est pas qu’un ensemble de techniques de broderie, il joint l’utile à une écologie pratique de préservation quotidienne. « Le raccommodage des robes et de la lingerie est un travail ingrat, mais cependant très nécessaire et dont la connaissance ne devrait être étrangère à aucune main de femmes 30». La nécessité de cette pratique mineure est de consolider les fils du quotidien au meilleur coût. Raccommoder, cette tâche du soir, tout aussi de l’ombre que pénible, s’apparente à un soin textile.

Quand Sonia Delaunay rapièce ensemble des morceaux de tissus, elle invente une surface colorée unique à son nouveau-né. Elle fabrique un espace de couleurs pures enveloppantes, tout en lui contant sans paroles, l’histoire des tissages populaires russes, un patchwork d’imaginaires et de contes transmis de générations en générations. Porté, protégé par une pièce textile artistique, l’être habillé ainsi participe à sa manière à lier art et vie. Les affaires textiles sont un espace où les artistEs peuvent inventer sans crainte, sans reproches. Dans ces hors-champs 31, une création peut se déployer sans tension. Mais Thérèse de Dillmont ne profitera pas de son travail, elle démissionne en 1889 pour se marier et meurt quelques mois plus tard. Le soutien qu’elle reçoit fait écho à la réalité des conventions, son registre créatif est acceptable et parrainable car il s’ancre dans les arts appliqués, son manuel engage les pratiquantes à une domestication de leur corps et de leur esprits et non à un appel à la transgression. La philosophe Geneviève Fraisse problématise ainsi cette éducation des femmes au 19e siècle : « cela expliquerait que l’éducation des filles ait été pensée non comme un développement mais comme l’apprentissage d’une nature, et, deuxième tour de force, comme un apprentissage qui ne vise pas la réalisation de soi mais celle des autres, mari et enfants 32.»

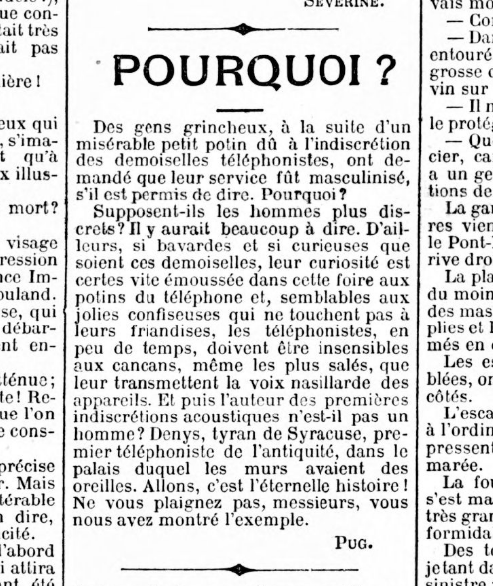

À nouveau, un pourquoi : pourquoi, dans cet espace « mineur » qu’est le graphisme, peu d’artistes femmes françaises s’y soit révélées en ce tournant du 20e siècle ? La France avait des ateliers de peinture tenus par de grands ou de petits maîtres où de nombreuses étudiantes étaient inscrites, elles avaient des manuels de couture et d’arts appliqués à ne plus savoir qu’en faire, elles avaient l’héritage tonitruant d’Olympe de Gouges, les écrits de Madame de Staël… Quid de ses petites-filles des Lumières, de ces descendantes d’ambassadrices des Salons de la Raison et de la Critique ? Elles avaient La Fronde ! Fondé par Marguerite Durand, le premier numéro, de ce « journal quotidien, politique, littéraire, dirigé, administré, rédigé, composé par des femmes sort le 9 décembre 1897 33 ». Le quotidien maquetté par des femmes, dont le lettrage identitaire est de type art nouveau est attentivement lu. « Pourquoi ? » est le nom d’une rubrique régulière de Pug à la Une de la Fronde…

Il est important de revenir régulièrement réinterroger, à la lumière de nos déroutes et de nos préjugés, le mineur, l’inoffensif, l’appliqué dans les champs théoriques du design graphique et de conjuguer cette interrogation à celle décryptant les structures érotiques innervant la fabrication des objets visuels. « La » femme (en tant qu'image), lors de l’émergence de la communication visuelle est naturellement dans le paysage français déjà un corps, une sublimation savoureuse….. une pomme parmi les pommes…… un fragment de consommation que les arts visuels, notamment graphiques et publicitaires, vont rendre accessible en dégustation continue.

Les affichistes et la consommation de pommes : des seins, dessins et desseins.

Les artistes du tournant du 19e siècle et des avant-gardes posent nombre de fondations de l’imaginaire et de la pratique du métier de graphiste. Cet héritage de conceptions et de représentations participe non seulement à la construction de la profession mais également au Voir (un Voir collectif de tout un peuple). « Voir, ce n’est jamais simplement voir, c’est toujours voir comme, comme ceci ou cela, selon les expressions visibles et des contextes de sens, selon regard qui est déjà une compréhension : un monde plein de routes et de panneaux, de portes et de tableaux, de stylos et de cahiers 34. » L’affiche naît de l’invention de la lithographie et de sa capacité à colorer une surface de papier par des procédés d’impressions à coûts accessibles. À Paris, l’affiche lithographiée distribue, gratuitement, pour les passants, dans la rue, des images bariolées, particulièrement sensuelles, notamment pour évoquer les plaisirs des cabarets et autres lieux de spectacles.

Pour capturer le regard dans des rues recouvertes d’affiches typographiques, les affichistes parisiens offrent aux passant.e.s de l’érotisme, la vue de jeunes femmes aguichantes. Ils attisent par le désir. Le nu féminin (pictural et classique) accole le produit à vendre ou à promouvoir (un cabaret, un alcool, un papier de cigarette…). Les desseins graphiques s’affirment avec des courbes féminines, des seins nus, de jeunes corps féminins enrobés d’un souffle érotique. Même si derrière les muses des affichistes, se dissimule Une femme précisément, nombres d’affichistes semblent davantage cerner et figer un idéal féminin qu’ils concrétisent dans une impression d’apesanteur. Le leitmotiv et le succès de la Chérette en témoigne. La Chérette - phénomène qui féminise le nom de l’artiste- incarne « la » femme, un modèle interchangeable.

A contrario, Toulouse-Lautrec avec ses affiches au nombre limité évoque à chaque « affiche-chronique » une femme qu’il personnalise en esquissant plus ou moins caricaturalement son lot de désespoirs 35. « Max Nordau, un universitaire typiquement fin de siècle, qui a le don de claironner des lieux communs avec une telle assurance qu’il passe pour un génie, écrit en 1885 dans ses Paradoxes Psychologiques : en règle générale, la femme est typique et l’homme individuel. Elle a des traits moyens, lui exceptionnels; il y a beaucoup moins de variété entre les femmes qu’entre les hommes, si bien que, quand on en connaît une, on les connaît toutes, à des rares exceptions près » relève Bram Dijkstra dans Les Idoles de la perversité 36.

La Belle époque pour les femmes ? Un vécu et héritage épineux, qui, uniquement sur l’affiche, prennent les apparences d’une insoutenable légèreté 37.

La consommation visuelle de « pommes », c’est-à-dire une utilisation érotisée des corps féminins est, en France, au cœur de l’émergence du métier de graphiste. Nombres d’affichistes collent des représentations de femmes vaporeuses sur les murs, des femmes serpentines, des femmes « trous », des femmes « ultra » décorées. Pour le chroniqueur d’art, Bevis Hillier, « que l’affiche se soit éloignée du comique sentimental et lourd pour aller vers un style vif, pétillant et picaresque, et vers l’idée de servir « comme élément de vente du sexe », doit être partiellement attribué à l’influence de la gravure japonaise 38.» Parfois avec des modèles impeccablement habillés, tirés à quatre épingles, les affichistes diffusent les charmes d’une l’élégance à la française (affiche La Maison Moderne par Manuel Orazi, 1900).

Manuel Orazi, La Maison Moderne, 1900.

Ces apparitions de corps féminins dans l’espace public demeurent paradoxales, car ces représentations livrent des femmes majoritairement érotisées, promontoires de ventes, absentes d’un corps réel par une mécanique d’idéalisation, cependant la figure féminine s’impose visuellement sur la scène publique. Les femmes l’animent et y participent (ce qu’elles font concrètement et quotidiennement dans de multiples corsets !). Ces affiches peuvent se lire à la fois comme un idéal féminin sclérosant et une voie de sortie du confinement à la sphère privée. Ces corps féminins enfermés sur une surface papier sont des structurations quotidiennes du Voir tels de magnifiques papillons épinglés, jour après jour.

Les représentations féminines de l’Art nouveau sont à ce titre révélatrices de cette visibilité paradoxale. Les affiches issues de l’Art nouveau et leur motif de femmes aux courbes ondulantes, au visage parfait et à la chevelure serpentine révèlent leur sens, confrontées à la presse féministe de l’époque 39. Car la peur d’une « nouvelle » femme, très vite caricaturée par les traits de la garçonne est omniprésente, souterraine. Cette peur parcourt par ricochet les journaux et la littérature de l’époque (dont la revue littéraire et artistique La Plume et les écrits d’Octave Uzanne) avec des articles conservateurs louant la beauté de la femme traditionnelle. Car cette autre femme, qui veut s’inventer un futur nouveau, revendique des droits et elle pourrait faire faillir les fondations de la société française. Uzanne dans La Femme à Paris : nos contemporaines, notes successives sur les Parisiennes de ce temps dans leurs divers milieux, états et conditions de 1894 dresse ainsi le portrait d’une parisienne intemporelle, fabuleusement élégante, une fleur, une féérie 40. « La sobriété physique et intellectuelle de la femme nouvelle était en contradiction avec la Parisienne idéale d’Uzanne, décorative et organique 41.» Le texte L’Amazone, la femme nouvelle et la menace sur la famille bourgeoise de Debora L. Silverman 42 évoque ce contraste : la garçonne, l’amazone, le bas-bleu, commençaient à inquiéter, à fissurer une société patriarcale bourgeoise bien installée dans des chaumières douillettes 43. Les affiches de l’Art nouveau (et de la femme ancienne !) forment un ensemble assez uniforme avec des représentations de femmes qui oscillent entre une Vénus naïve et contemplative et une Eve pécheresse. Toutes ces affiches peuvent vibrer comme un rappel à l’ordre : la beauté de ces jeunes femmes se dessine dans une féminité excessive, dans une élégance surveillée par le moindre objet : des boucles d’oreilles à la boucle de ceinture… Les ambitions de la femme parisienne sont symboliquement « bouclées » sur toutes ces affiches : elles sont magiquement enfermées dans un réseau de lignes, fines et inextricables. D’ailleurs, si les revival réguliers des formes inspirées de l’Art nouveau (notamment durant les années psyché) évoquaient aussi ce trait cyclique : surveiller et encadrer les corps, les aspirations, les ambitions des femmes qui veulent s’écarter du registre de la féminité ?

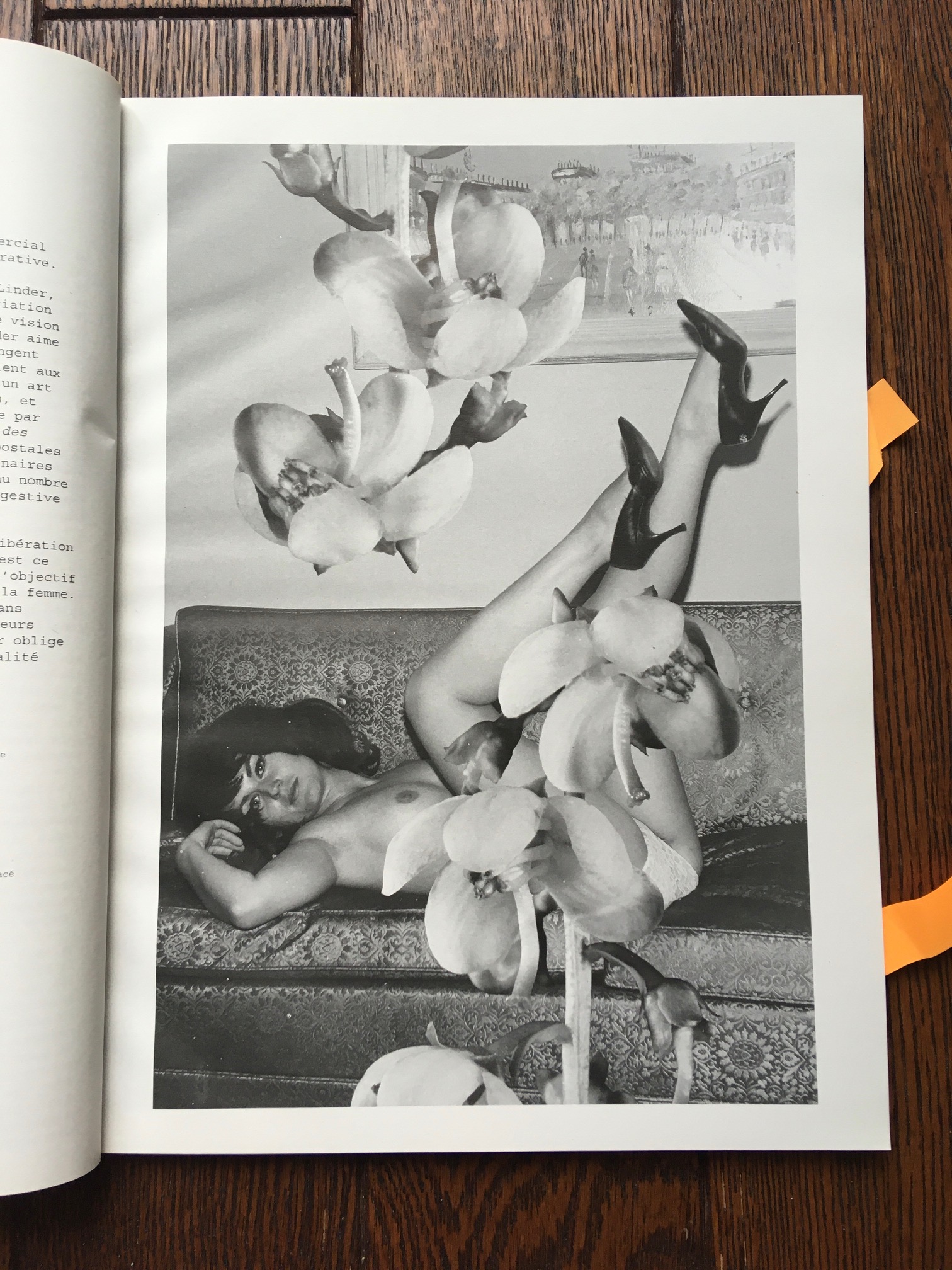

Les Arts incohérents

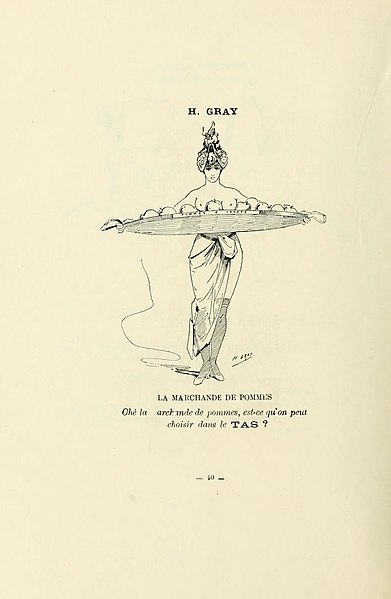

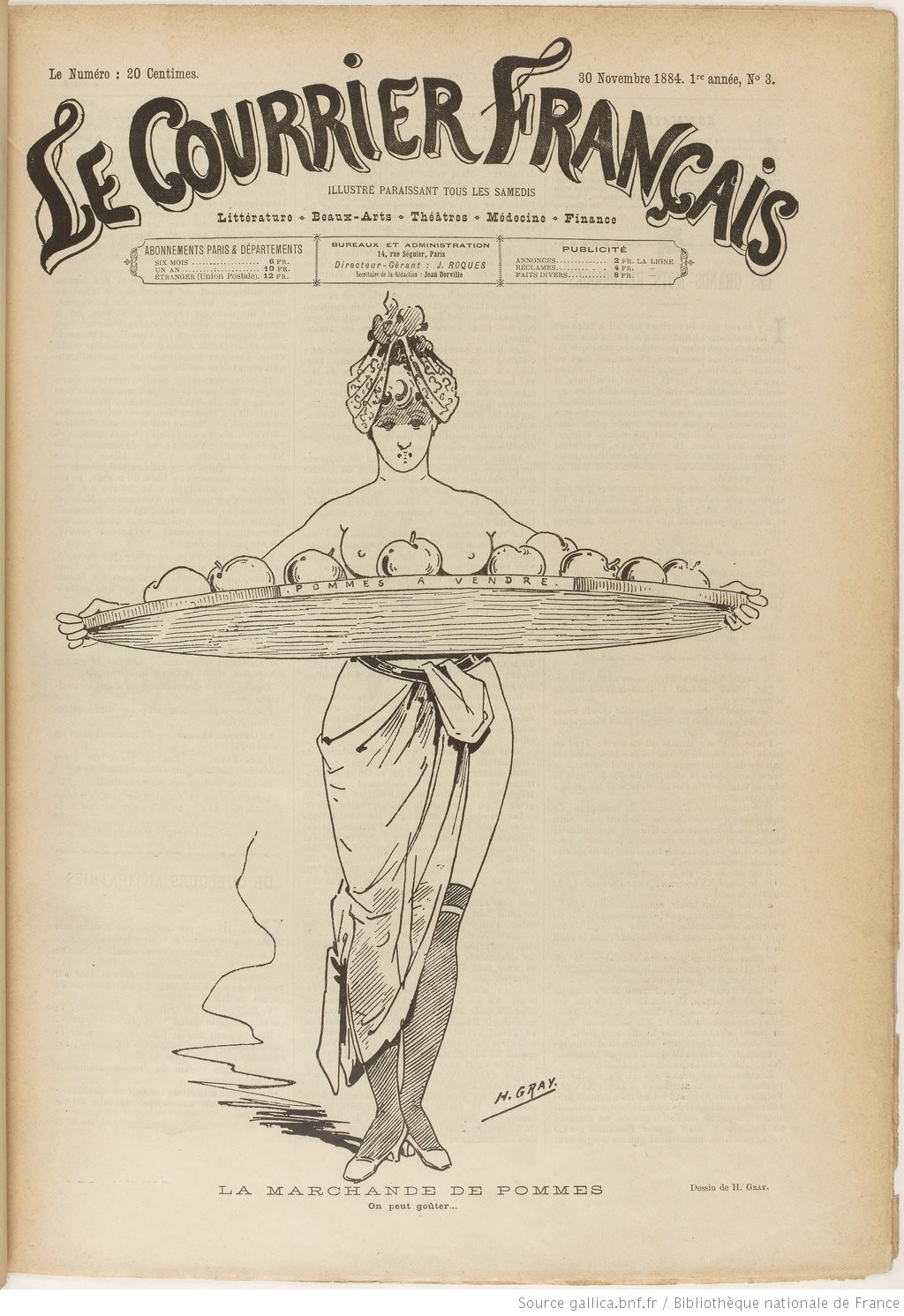

Si cette érotisation ou instrumentalisation d’un bataillon de corps féminins se lit au sein de la sphère picturale et artistique, elle est aussi un leitmotiv récurrent dans les pratiques liées à la photographie et à la caricature. Il a déjà été constaté de quelle manière l’œuvre de Gauguin se nourrit d’un imaginaire érotique et pornographique véhiculé par des photographies. On peut supposer que le cadrage lié au photographique (et notamment, le cadrage des photographies érotiques) a structuré un certain nombre des compositions des affichistes 44. La peinture de Gauguin, Les Femmes aux fleurs rouges a été mis en parallèle par Linda Nochlin et d’autres critiques d’art avec une photographie dite grivoise et la gravure de Henry Gray 45, une gravure de 1884 que ce dernier exposa lors de sa participation à l’exposition des Arts Incohérents 46. La gravure est titrée La marchande de pommes et est accompagnée d’une légende : « Ohé la marchande de pommes, est-ce qu’on peut choisir dans le TAS ? ».

La gravure est à la fois exposée mais également reproduite dans le catalogue de l’exposition qui se révèle être un document graphique conséquent pour l’époque. La gravure apparaît également à la Une du journal Le Courrier Français (daté du 16 novembre 1884).

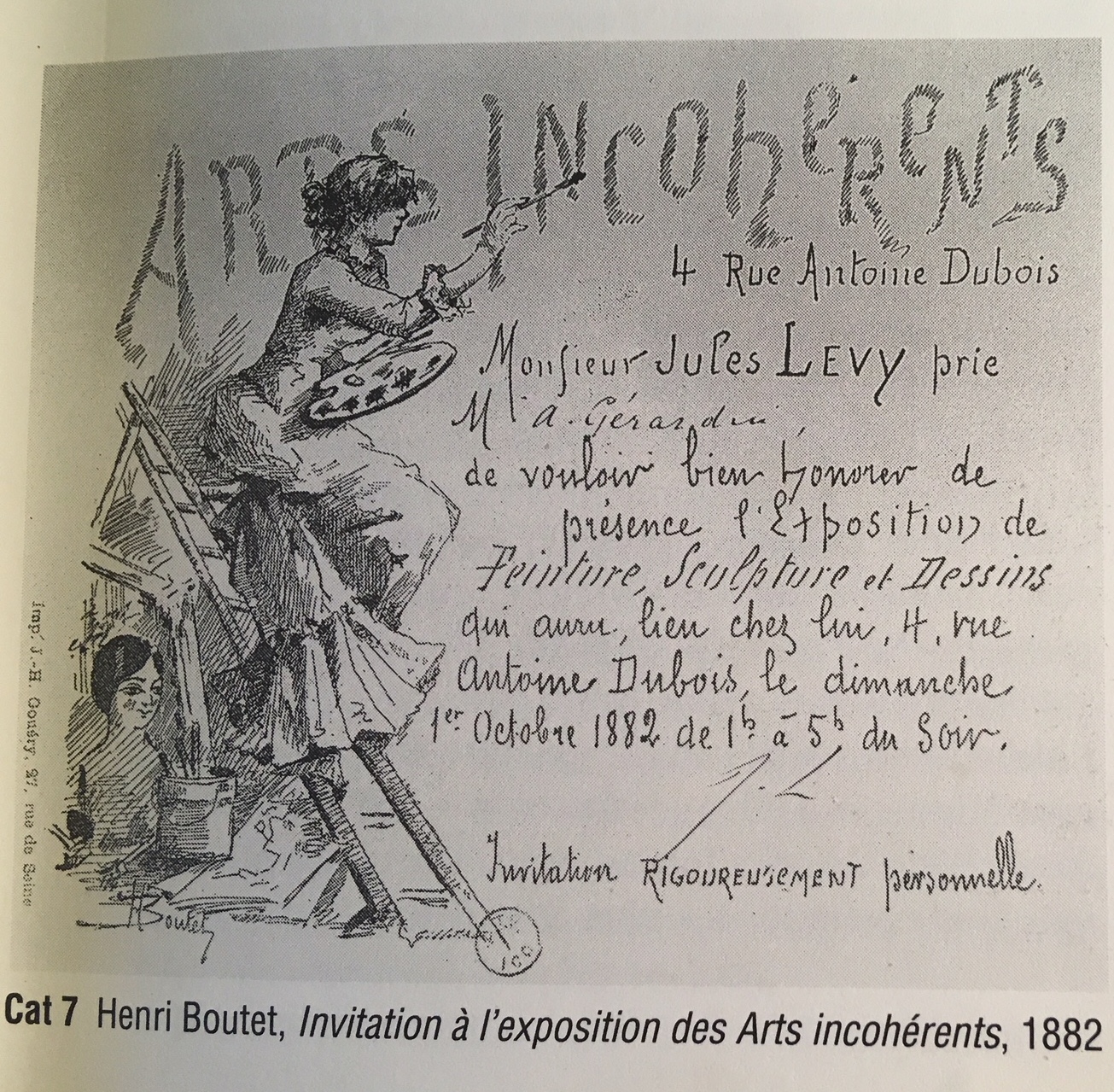

Revenons aux Arts incohérents, car si l’entreprise fut courte, elle rencontra un succès conséquent et son fonctionnement témoigne de l’importance croissante des arts graphiques. Initiée en 1882 par Jules Levy, la première exposition des Arts incohérents donne rendez-vous aux Champs Élysées. Pour la deuxième exposition, Henry Gray 47 compose l’affiche. Expositions, vernissages, catalogues, organisation de bals 48 rencontrent un public considérable. Il s’agit d’expositions spectacles. La troisième exposition, celle de 1884, aura lieu à la galerie Vivienne en octobre. À cette occasion est édité un catalogue illustré et imprimé par E. Bernard, comprenant 235 numéros reproduisant 85 œuvres 49. Le catalogue permet à l’exposition de poursuivre sa diffusion et d’accroître sa reconnaissance. Les arts graphiques en tant que supports reproductibles, excroissance de visibilité, participent aux succès des Arts incohérents. « Or d’emblée, les Arts incohérents vont connaître un retentissement inattendu auprès du public alléché par ce titre insolite. (….) Enfin, les incohérents ont su exploiter les ressources médiatiques de leur époque : journaux, affiches, cartons d’invitation distribués avec largesse contribuent à faire connaître ces manifestations d’un genre nouveau 50.» Chaque exposition peut donner lieu à l’impression de quatre cartons différents. Jules Levy, l’initiateur et organisateur des Arts incohérents a toujours porté un regard sur le graphisme et les métiers du livre, il l’a intégré comme acteur essentiel. Ainsi, demande-t-il à Jules Chéret la couverture des livres dont il est éditeur (Paris qui rit, 1886).

L’esprit des arts incohérents ? Des réparties grinçantes et graveleuses, un salon parodique qui refuse les œuvres « obscènes ou sérieuses ». Un certain amateurisme caustique peut être revendiqué (le carton d’invitation où une artiste peint le lettrage incohérent est-il l’évocation de cette « incohérence » c’est-à-dire même les femmes participent à ce salon ?).

Sont sollicités des personnes des arts, au sens large, même celles qui ne savent pas dessiner, on pourrait ainsi citer des actrices 51. À leur côté, des dessinateurs spécialisés dans la caricature de presse et des affichistes occasionnels ou réguliers comme Henry Gray. Ces derniers participent à l’exposition mais aussi à la communication. Gray est un émule d’Alfred Grévin, il doit sa notoriété notamment à ses dessins croquant la parisienne et révélant ses charmes vénéneux 52. « La femme est au centre des intérêts et incarne une fin de siècle qui s’amuse. (…) Henri Gray, fidèle incohérent, s’en est fait une spécialité, à l’instar d’Alfred Grévin, son aîné 53. »

Ces dessinateurs affichistes (Allais, Emile Cohl, Caran d’Ache) caricaturent la vie quotidienne, ils livrent des satires de la vie artistique et se moquent du « grand art ». Ils s’adonnent aux calembours 54.

Ainsi, dans les années 1880, le trope du corps féminin se dégustant est scellé, omniprésent, démultiplié par la révolution graphique. Des beaux-arts aux dessins de presse, de la photographie à la peinture, il est une représentation normalisée, quotidienne; pouvant générer le rire (la caricature) ou l’émerveillement contemplatif. Quand Henry Gray se sert des pommes, il se moque autant de la mécanique des spectacles que du grand art, où la jouissance visuelle ne culpabilise personne. Servez-vous : décoller les affiches, découper les publicités, les illustrations, gardez-les pour votre usage personnel. Prenez dans le tas de papier. Un poster n'est ni plus ni moins qu’une image à punaiser (puis à jeter), une « pin up ».

Quel est le pouvoir de ce leitmotiv, du motif du corps féminin érotisé, de ces nus appétissants qui prennent la vedette de la marchandise à vendre, qu’on retrouve à la confluence des beaux-arts, des arts graphiques et des représentations populaires ? Peut-être plus que sa joliesse et sa désinvolture ne le laisse soupçonner. Ce motif donne du pouvoir aux uns et plonge dans un enlisement silencieux, les élans créateurs d’autrEs. Il habitue les uns à inventer et jouer des formes, les autres à être sur le papier, le mur, l’écran. Il n’est pas anodin qu’un certain nombre d’artistEs ont lutté avec cette captation de surface, que beaucoup d’artistes femmes vont travailler depuis leur corps, leur nudité, la reproduction de leur image, leur érotisme pour se libérer d’une histoire des regards. Il suffit d’un regard pour vous faire tenir à votre place…. Les affiches vous regardent, vous susurrent, vous contraignent, vous manipulent énoncera en 1949 Big Brother dans 1984. Dans les années 1930, plus personne n’est dupe du mineur des arts graphiques, les affiches comme élément de la propagande sont utilisées comme un agent majeur les partis politiques totalitaires. D’abord censuré pour certaines parties par le ministère français, puis détruit par le gouvernement nazi, l’essai de Tchakhotine, Le viol des foules par la propagande politique énonce à la vieille de la seconde guerre mondiale, la structuration du voir et de l’asservissement : « Nous avons vu que la propagande, cela veut dire une action bien calculée sur les mécanismes cérébraux humains, peut causer des modifications dans le comportement de l’homme et l’orienter dans un sens ou dans l’autre : elle peut même définitivement influencer sa manière de penser et d’agir, bref, peut le changer. Plus il est jeune, plus c’est faisable 55.» L’essai remarquable énonce indirectement au graphiste d’aujourd’hui, de quelles manières, il est un agent plus ou moins conscient de ce viol des foules et de leur asservissement. Petit détail, pour la première traduction en France en 1939, Tchakhotine dédie le livre à la France : « je dédie ce livre au génie de la France l’occasion du 150e anniversaire de sa Grande Révolution ». Tchakhotine, tout au long de l’ouvrage, en appelle aux lumières de la raison. Alors qu’il analyse le système des réactions du comportement humain en fonction des quatre pulsions 56, il donne un exemple français de la personnalisation de la troisième pulsion, la pulsion sexuelle : « en ce qui concerne l’utilisation de la pulsion sexuelle sous forme sublimée, on pourrait citer tout ce qui engendre la joie, l’amour élevé : les chansons populaires, les danses, les refrains en vogue, l’exhibition de jolies femmes comme personnifications d’idéaux s’y rapportent. Comme exemple, tiré de l’histoire, citons la "déesse Raison", de la Révolution Française, une célèbre et belle actrice de son temps, portée en procession, demie-nue à travers les rues de Paris 57.» La liberté et la Raison guidant le peuple français demeurent une beauté féminine à demie-nue… Même en 2020.

Tous les nus ne sont pas des nus.

Malgré sa nudité, le modèle masculin d’Achetez des bananes de Linda Nochlin est peu appétissant. Sa lascivité n’allèche pas, il frôle le ridicule. Ainsi, l’historienne de l’art témoigne-t-elle d’un autre constat : un corps d’un homme nu n’a que dans certaines conditions un potentiel « spectaculaire » et érotique. Un homme à poil -même jeune et svelte-n’est pas un nu. Au moment où Linda Nochlin condense ses réflexions féministes, John Berger propose un commentaire -grand public 58 - sur les images contemporaines, en mêlant et confrontant les œuvres d’art et les images reproductibles (notamment des images publicitaires issues de la télévision, des magazines). Rappelons que dans ses textes, le critique d’art anglais a souvent mis en avant le moteur érotique à l’œuvre chez certains artistes. Son essai Ways of Seeing a été publié par la British Broadcasting corporation et Penguin books Ltd en 1972 59, il a été traduit par Monique Triomphe pour les Éditions Alain Moreau en 1976. L’édition vite épuisée, semble avoir été particulièrement lue par les graphistes français 60 (bibliothèque, photocopies, l’essai circule de mains à mains). Nous intéresse ici le chapitre 2 qui débute par un essai visuel : des images sont disposées en vis-à-vis sans être légendées.

Au lecteur d’établir des correspondances et des commentaires en son for intérieur. La première photographie donne le « la », une femme, assise, blouse blanche tient un pinceau à la main -mais ce n’est pas une artiste-, elle est entourée d’images, de calendriers, de posters, de reproductions de femmes, belles, jeunes, apprêtées (des modèles féminins encadrants). La deuxième double page révèle davantage le caractère érotique des corps féminins dans notre culture visuelle. Gauguin est présent avec la toile Nevermore (1897). Avec la troisième double : l’érotisation surabondante des corps femmes, excitants et alléchants, parmi la cochonnaille se révèle sans rhétorique allusive : une consommation directe des corps. La quatrième double semble plus complexe questionnant des images où des femmes se regardent et se construisent en tant qu’objet à capter le regard. Le regard et le corps des femmes sont au cœur de cet essai visuel. Deuxième temps, l’argumentation écrite tombe :

« On pourrait simplifier cela en disant qu’être homme c’est agir, être femme c’est paraître. Les hommes regardent les femmes alors que les femmes s’observent en train d’être regardée. Cela détermine non seulement les relations entre les hommes et les femmes, mais également la relation de la femme à l’égard d’elle-même. Le surveillant intériorisé est perçu en tant qu’homme et l’être surveillé en tant que femme. C’est ainsi que la femme se transforme en objet et plus particulièrement en objet du voir : un spectacle 61. »

Phrases courtes, formules lapidaires s’enchaînent.

« La femme est la proie d’un désir, désirable mais non désirante ».

« Elle offre sa féminité en tant qu’objet observé ».

« L’attention de la femme est très rarement dirigée vers lui (son amant), elle détourne souvent son regard de cet amant pour le porter sur celui qui se considère comme son véritable amant : le propriétaire-spectateur.»

En résumé, l’homme nu est rarement un nu, mais la femme nue est quasi systématiquement un nu. La femme est « plus particulièrement en objet du voir : un spectacle. »

John Berger propose un exercice « choisissez dans ce livre une image d’un nu traditionnel. Transformez la femme en homme, soit dans votre esprit, soit en dessinant sur la reproduction. Vous verrez alors la violence qu’occasionne cette transformation ». Exercice qu’accomplit Linda Nochlin. D’un côté, la difficulté voire la violence de mettre à nu le corps masculin, de l’autre, pour le corps féminin, la normalité.

Érotiser un corps féminin ? Quelques lignes, quelques traits suffisent. Ainsi de cette affiche pour les maillots de bain, Micmac St-Tropez (1976) : la courbe d’une silhouette élancée, un nombril, un entrejambe se révélant par une ligne -ouverture de possibilités- et un téton pointé. Minimaliste, épuré, le visuel de Jean Widmer (et/ou de son studio) incarne cette puissance suggestive dans une limpidité et une efficacité efficiente. Soleil méditerranéen en plus. Le maillot de Micmac St-Tropez ? Un générique, un capital érotique : un prétexte pour être enlevé. Si la styliste Marianne Rachline a réalisé les motifs de ces maillots de bains, quarante plus tard, leur spécificité paraît quelque peu secondaire. L’affiche, un intemporel, fonctionne pour n’importe quelle marque de maillot de bain. Elle est une invitation à un déshabillé suggestif. La mythologie du nu féminin opère : être si belle, si envoûtante que tout vêtement serait superflu. Léda continue de susurrer les troubles d’Eros aux défaillants êtres masculins même de nature divine.

Cette même année, en 1976, Antoinette Fouque ouvre la deuxième librairie des éditions des femmes à Marseille. En 1976, Brigitte Bardot a abandonné le cinéma pour la cause animale. « Environ la moitié des baigneuses tombent le haut à Saint-Tropez en 1975. Des instructions sont données à la police de ne pas intervenir. Pierre Merli, maire d'Antibes Juan-les-pins déclare qu'« on fermera les yeux, au moins au sens figuré 62. » Durant les années 1970, la ré-appropriation du corps des femmes par les femmes passe par leur nudité, voulue, affichée 63. Certes, le regard masculin continue de garder les yeux ouverts. Dans cette affiche, les rayures (évoquant les « prémices chiffonnées du logo du Centre 64 » Pompidou?) pourraient suggérer le trouble visuel qu’est le nu féminin (se mettre à nu, c’est forcément devenir un spectacle) dans les années 1970 : est-ce une liberté ou une prison ? Une réappropriation pour construire son identité ou une réponse aux attentes voyeuristes ? Le questionnement change de tonalité en fonction des époques, mais il continue d’être sur un fil. Le ou est inclusif, il est un entre-deux instable et fragile qui, malgré les différentes évolutions des mœurs ou l’usage des différents procédés techniques, ne se stabilise pas.

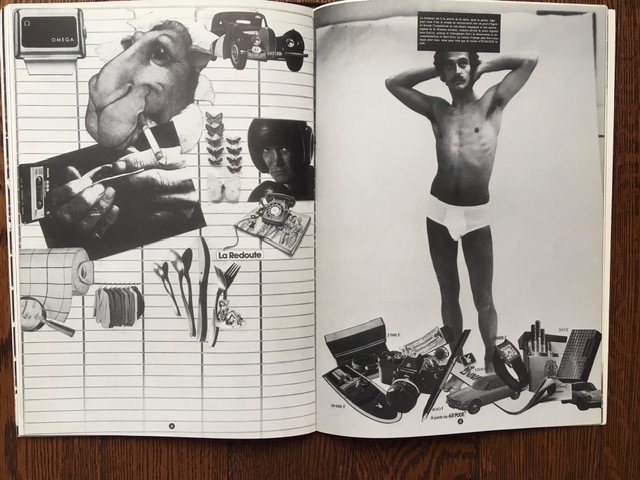

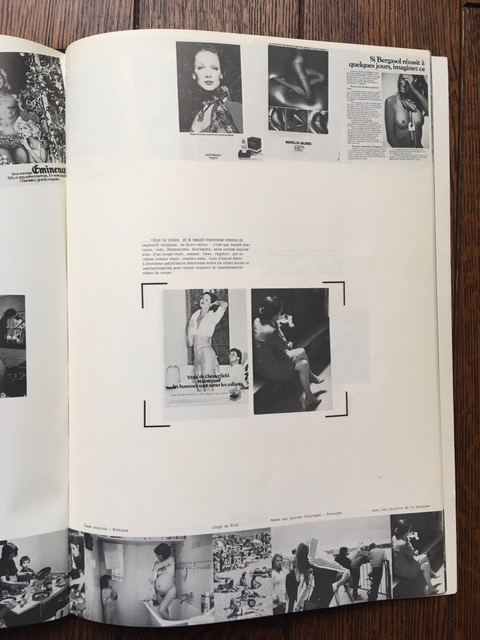

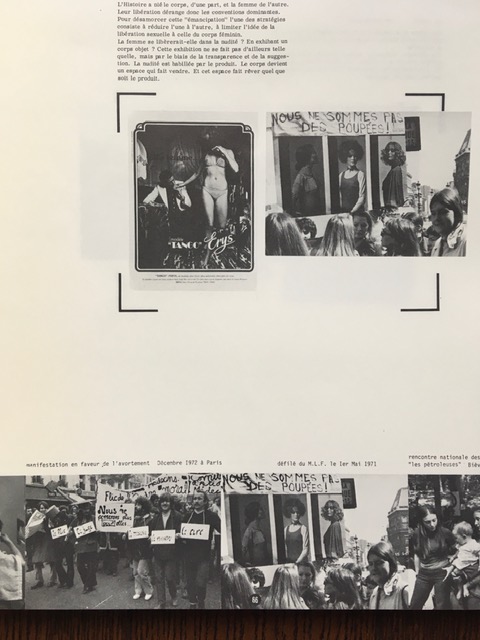

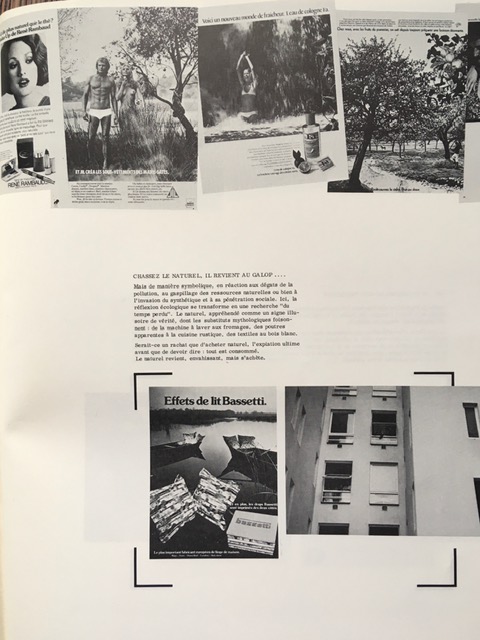

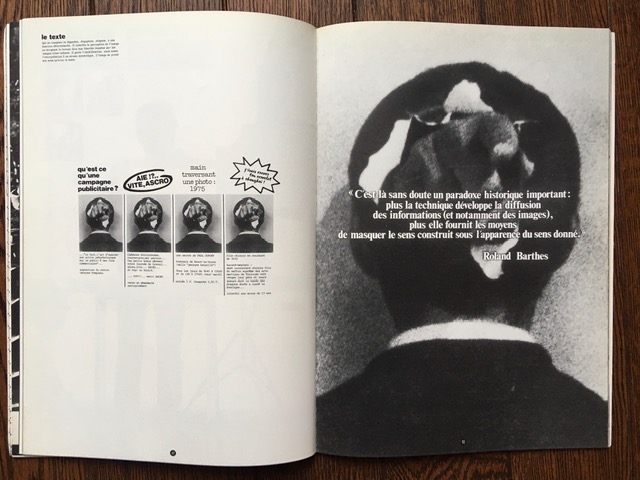

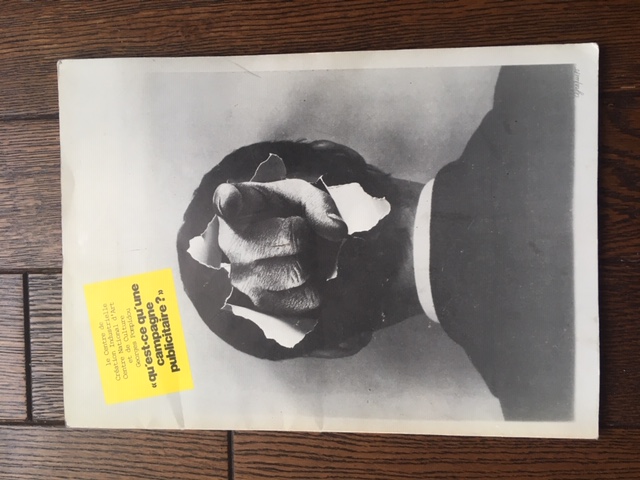

Revenons au chapitre 2 de Voir le voir. Dans la partie du texte illustré, on relève une image publicitaire française : un homme et une femme, mannequins des sous-vêtements JIL, au milieu d’un paysage artificiellement sauvage. Le modèle masculin, fin, musclé, bronzé, porte un slip bien couvrant, une tâche blanche attirant le regard. Le modèle féminin est un nu, prêt à croquer la pomme. La publicité consolide et réactualise une lecture traditionnelle : la stabilité originelle d’Adam et les tentations d’Ève pécheresse. Ce chapitre 2 peut aisément être mis en parallèle avec la déconstruction qu’opère l’exposition initiée par le Centre de Création Industrielle en 1975 65 « Qu’est-ce qu’une campagne publicitaire ? 66». L’exposition est une aventure collégiale : « François Barré est à l’initiative du concept de l’exposition 67 », Margo Rouard en est la commissaire, et le collectif Grapus, les graphistes, un « prestateur 68» donc, mais un acteur militant, décisif. Grapus a en charge : « la contribution au scénario, conception et exécution graphique des 80 panneaux de l’exposition à échelle réduite 69.» Les textes des panneaux résultent d’une « élaboration collective 70». Leur contenu, autant dire un véritable tribunal à charge à l’encontre de la publicité, correspond parfaitement aux pensées de Grapus. L’exposition se veut pédagogique, argumentée, persuasive et accessible (diagrammes, collages, textes courts, à multiples entrées) et caustique.

Certains panneaux décortiquent la machinerie érotique à l’œuvre dans l'imagerie publicitaire, notamment à travers une étude d’un cas publicitaire 71, choisie pour son usage du corps féminin : la marque Dim.

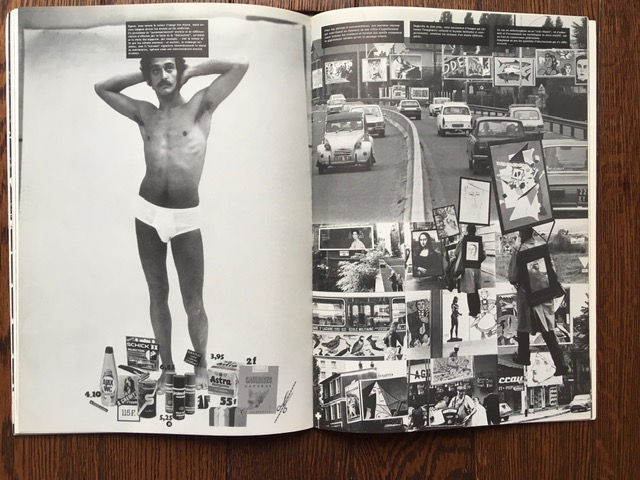

Cette déconstruction de l’image publicitaire, Pierre Bernard, François Miehe et Gérard Paris-Clavel ont appris à l’opérer suite à leurs recherches au sein de l’Institut de l’Environnement de 1969 à 1971 et grâce aux lectures de Roland Barthes et de Jacques Durand 72. Cet apprentissage sémiologique oriente leur analyse d’images, la rhétorique et leur compréhension des manipulations orchestrées par les pourvoyeurs d’images (hommes politiques et publicitaires). L’exposition démontre que la publicité diffuse une idéologie « phallocratique » et que subrepticement, elle idéalise une mythologie oppressante pour la femme, la sur-valorisant au foyer, comme mère et épouse. Nombre d’écrits féministes opèrent le même constat depuis quelques années. « ces images - films, photos de magazines, affiches publicitaires sur les murs des villes - constituent un discours et ce discours a un sens : il signifie que les femmes sont dominées. (…) Mais il (le discours) est lui-même réel puisqu’il est dans une manifestation de l’oppression et il exerce son pouvoir précis sur nous 73. » Dans le catalogue qui reproduit photographiquement les panneaux d’exposition in extenso et à échelle réduite, on peut voir à la page 87 un collage : 74 un homme dénudé mais revêtu d’un slip d’une blancheur immaculée, pose avec à ses pieds un ensemble d’objets, gages de la richesse 75 du propriétaire. Là aussi, la pose de l’homme, figée et un brin ridicule, fait penser à l’impossibilité pour un modèle masculin de correspondre aux critères de nus féminins (la pause de ce nu fait penser aux nus idéalisants de J.A.D Ingres, dont La Source de 1856).

À sa tête, un fronton « le bonheur est à la portée de main, dans la poche, égalité devant l’acquisition de ces objets magiques et des autres signes de la réussite sociale, comme devant la mort. » Le même homme -et toujours de face- apparaît au verso de la page. Les objets à ses pieds ont changé de nature et offrent une autre lecture de l’homme en slip. À ses pieds, des objets du quotidien : produits WC, Astra, rasoirs,… rien de très reluisant. Un autre fronton écrit : « Égaux donc, devant la valeur d’usage des objets, mais encore inégaux devant les statuts qu’ils confèrent ».

Ce processus de « personnalisation » sociale et de différenciation s’effectue par le biais de la « distinction », qu’induit et le choix des supports, par exemple, - tout le monde ne lit pas les mêmes journaux - et surtout, le message lui-même, dont l’ « adresse » signalera immédiatement le statut du destinataire, opérant ainsi une « discrimination sociale évidente ». Les deux collages s’apparentent à une colonnade de pastiches d’héros en slip avec frontons et offrandes, grotesques. Ils figurent l’idée de la puissance de ces images publicitaires qui cadrent et norment nos comportements, notre imaginaire collectif. Les théories de Bourdieu et de Baudrillard alimentent la critique.

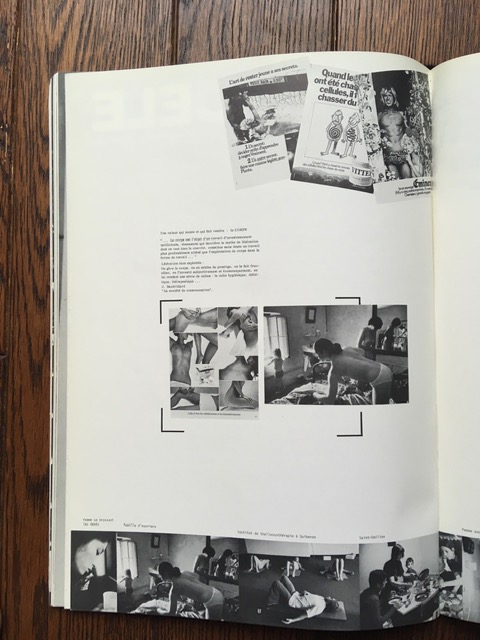

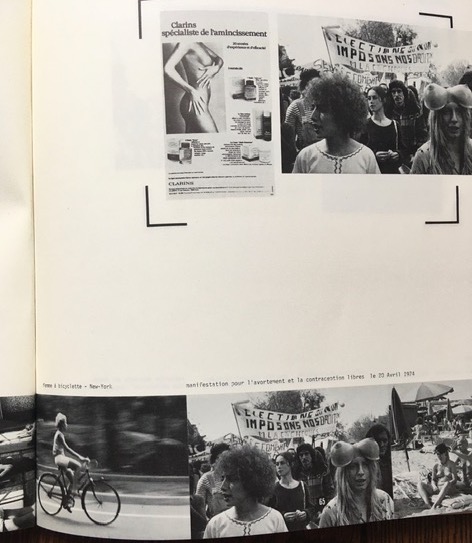

Dans l’exposition (et le catalogue) conclut une dernière partie intitulée « Un modèle généralisé et des différences multiples ». Sur quinze pages se déploie un essai visuel dans la lignée de Voir le voir. En haut, un montage linéaire d’images issues de la publicité, en bas, une bande d’images photographiques relatant le quotidien, avec des vrais gens, dans leur vie de tous les jours. En haut, le modèle généralisé, en bas, les différences multiples. Au centre, se confrontent deux photos : une photo venant du monde de l’imagerie publicitaire et une du bas-monde (quotidien), le réel documenté. Cette confrontation est accompagnée d’un court texte ou parfois de citations permettant de saisir et décortiquer ces images.

L’utilisation du corps des femmes, les diktats de la beauté ou de la ligne féminine, l’achat comme substitut au désir, sont au cœur de l’argumentation. En contrebas -dans le reportage documentaire- défilent les prises de consciences, des actions de et pour les femmes : le MLF, le travail des femmes, les manifestations pour l’avortement… Les images d’actions dans la rue sont très présentes.

La publicité JIL, identique à celle de Voir le Voir, apparaît dans le montage du haut témoignant que cette exposition argumentaire s’inscrit dans un état de réflexions et de revendications, largement partagées 76 (et ces réflexions continuent d’être proches de nos interrogations contemporaines sur la mécroissance).

Strip-tease

Si l’utilisation « phallocratique » du corps féminin dans les campagnes publicitaires est mise en abîme par Grapus, indirectement, cette mise à distance pourrait expliquer la raison de leur rejet de travailler au sein de la mode (direction artistique de magazines, y compris). Dans les deux domaines, l’utilisation du corps des femmes toujours aux limites de l’exploitation et de la sublimation est central et problématique. À travers ce court chapitre, il s’agit de pointer ce qu’on pourrait appeler l’écriture du désir au sein du design graphique français dans les années 1960-1970. Chaque époque, chaque famille artistique composent et pensent unes 77 écritures du désir. Le graphisme, notamment, dans la direction artistique de magazines est un acteur majeur de diffusion d’écritures du désir, assumées par les graphistes, et /ou, un condensé, plus ou moins assumé, de penchants collectifs (et clairement, plus le fait d’hommes). Il s’agit de lire ces formulations dans les processus propres à la conception du design graphique et les relier plus précisément à ce que John Berger énonce comme la « fabrique de la femme spectacle ».

L’histoire -écrite- de la direction artistique française met en avant de quelles manières tel ou tel graphiste associé à tel cercle des photographes a participé à « arracher » les femmes de leur carcan et autres corsets, pour davantage de poses, dites paradoxalement, « naturelles ». Rien n’est naturel dans une direction, tout a un objectif (l’objectif est féminin et monétaire !). Il s’agit pour le directeur de faire bouger le corps des femmes, les rendre actives, dansantes, vibrantes,… mais également de les déshabiller avec davantage de sensualité. Depuis les années 1930, l’histoire de la direction artistique est traversée par idéologie de libération. Les mots « liberté », « libérer » sont particulièrement usités dans les monographies de directeurs artistiques (et de couturiers et de photographes de mode….), témoignant ainsi de quelles manières, les directeurs artistiques ont favorisé l’évolution et la libération des mentalités et des femmes. Dénuder et libérer ont tant d’étoffes communes.

La série photographique Strip-tease de Jean Widmer est souvent commentée comme un passage clé, une évolution des mentalités. Ce déshabillé de jeune femme 78, simple, sensuel sans ultra glamour, connaît un succès immédiat, la série est à plusieurs reprises achetée, elle apparaîtra en couverture du magazine allemand Twen. Elle est en quelque sorte l’aboutissement et la continuité de ce que Jean Widmer a mis en place et expérimenté durant sa direction du magazine Jardin des modes (1961-1969). Il « oriente » sa DA pour rompre avec la monotonie habituelle et la rigidité ringarde des magazines féminins français pour insuffler « l’érotisme, l’insolite et la poésie 79 ». Pour y parvenir, il commence à prendre ses propres photographies. « Chaque photo, pour Jean Widmer, doit être, en elle-même, un évènement, et être à la naissance d’une atmosphère : une robe d’Yves Saint Laurent par exemple est présentée devant une Cadillac de manière à rappeler le pop art 80 ».

Sur cette photographie, une jeune femme habillée d’une robe du couturier français a à portée de bouche, le double phare d’une Cadillac. Habillée et à couvert de l’élégance haute couture, le profil peint –le double pictural du mannequin– est une allusion sulfureuse –presque aristocratique– et latente à une fellation 81. Cette photographie de Jean Widmer deviendra, par un photomontage avec le logo du Centre Pompidou, le visuel d’un carton d’invitation pour une exposition rétrospective de son travail à Villeurbanne en 1991.

Ce visuel résume et reflète toute une production, tout ce que le graphiste a apporté à la culture française : la mise en place d’une grille solide et dynamique dans les magazines et institutions françaises et d’une élégance, poétique et subtilement érotique. Sur la monographie que lui consacre le Centre Pompidou (datant de 1995 et dont la direction artistique de la collection est de Jean Widmer), une des photographies de la série Strip-tease voisine une mise en page du Journal des modes où des femmes en petites tenues se mêlent à des étiquettes de cigares.

Le nu féminin et les pipes demandent régulièrement à être réinterprétés. L’innovation graphique passe aussi par le fait de faire dialoguer une rigueur méthodique à quelques pincées de provocations transgressives. Pour Grapus, le registre de la métaphore et de l’allusif s’accommode peu avec la retenue. Le collectif assume, d’une autre manière, les désirs et la rhétorique sexuelle. Le vocabulaire lié à l’acte sexuel est souvent utilisé par le groupe : le terme « pénétration » jaillit régulièrement au sens propre ou au figuré, dans leur texte ou dans leur composition visuelle 82. Leur usage régulier de la manicule 83 symbolise un doigt pointé sur la « chose » voyeuriste. Il s’agit de mettre le doigt là où on ne veut pas voir, d’y mettre carrément le doigt. Sur l’affiche de l’exposition Qu’est-ce qu’une campagne publicitaire ?, un doigt troue une feuille, un crâne.

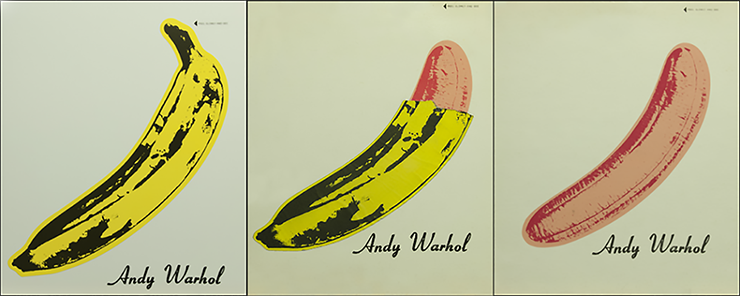

Une main dirigiste perfore un quidam, manipule l’intérieur des têtes. Pour une affiche-miroir, pour une exposition rétrospective, Grapus reprend la rhétorique visuelle de la pénétration, par l’accouplement de deux bergers allemands 84, affiche que le collectif traduit ainsi : La culture pénétrant les idées dominantes. Grapus souhaitait ainsi inverser la logique de la propagande publicitaire violant les foules devrait, afin d’afficher une pénétration conscientisée. Une affiche culturelle peut inséminer de l’intelligence et de la poésie, à défaut de violenter par l’abrutissement publicitaire. L’érotisme, le sensuel et le sexuel seront des thèmes affrontés de face par les membres de Grapus. Bites, éclaboussures, jouissances, baisers … Grapus revendique les manifestations érotiques dans la création d’images, la représentation de la réalité quotidienne des désirs. « Barthes (…) a ouvert un territoire sur la sensualité. Je ne pouvais pas faire une image sans essayer de mesurer le niveau de sensualité produit » formule l’un des membres du collectif, Pierre Bernard 85. Le collectif éclabousse le voir de tous les possibles du plaisir. Ils refusent les images à la séduction proprette et normalisante. Ils évident des attitudes effarouchées ou pudiques, quitte à proposer des images peu habituelles dans l’espace public 86. Il faut jouir pleinement, même capotée 87. Ainsi d’une autre affiche-autoportrait, Grapus s’agite à Montréal (1984), une fleur de lys/banane/éjaculant. La portée masturbatoire de l’image de Grapus est en effet renforcée par la devise « honni soit qui mal y pense » et le découpage, dans du papier rose chair, d’une main entourant un hypothétique phallus, accompagnant la phrase « quand il y a une tache c’est que nous l’avons voulue, à bientôt 88 ». Leur mise en scène photographique de baisers, de corps parfois nus font appel à de vrais corps, des corps de la rue, les corps de leur entourage 89. Le collectif restera fidèle à la logique de photomontage documentaire opéré dans Qu’est-ce qu’une campagne publicitaire ? S’il y a représentations de corps, ils ne seront pas ceux d’une industrie publicitaire ou de la mode, mais des modèles, extraits de la vie de tous les jours. Il ne peut y avoir recours à une « banque » d’images.

Évidemment, on pourrait évoquer la dimension franchouillarde de leur image et des clichés traduisant le male gaze qu’elle véhicule. Cette franchise du regard français, l’anthropologue américain Edward T. Hall l’énonce à sa manière. En 1966, dans son essai La dimension cachée, il analyse la distance qui sépare les hommes des uns des autres, marque de protections et des règles culturelles. Edward T. Hall souligne l’importance des terrasses des cafés en France, des « espaces sociopètes 90», où l’on se rassemble, se touche. Ces espaces sociopètes ont sans doute participé à la construction des affiches françaises fortement liées aux cabarets elles-mêmes sociopètes. Edward T. Hall remarque aussi, cette différence avec ses compatriotes. « Quand un Français s’adresse à vous, c’est vraiment vous qu’il regarde, il n’y a pas d’ambiguïté possible. S’il regarde une femme dans la rue, il le fait sans équivoque 91 ». Si Grapus a toujours intégré des graphistEs et même était composé, à certains moments, à moitié de femmes, ses têtes pensantes, ses mains dirigeantes étaient des hommes, hétéro-désirants, regardant bien en face, sans ambiguïté possible, assumant sans ombrage, leur désir. « Être femme à Grapus : je n’ai plus aucun souvenir de l’influence que cela pouvait avoir. Il me semble qu’il n’y avait qu’une femme qui avait une importance pour Grapus, c’était l’image » explicite des décennies plus tard une de ses membres Maria Arnold 92.

Des graphistEs du groupe livreront -nous en verrons quelques exemples- une fois l’aventure collective Grapus terminée, des compositions, des visions interrogeant le corps humain, sa représentation et son utilisation dans l’affiche.

Corps à table

Entre 1973 et 1976, l’artiste Dorothée Selz 93 réalise la série Mimétisme relatif. L’artiste sélectionne dans la presse érotique une image de pin up dans une position suggestive. Dans un second temps, Dorothée Selz se transforme, s’habille et se photographie dans une pause quasi identique. Elle rajoute à l’encre de Chine des éléments de décors et confronte ces deux images dans un dispositif affirmant un bricolage maison, bas de gamme. Chacune des images est encadrée par un large glaçage sucré, parfois bicolore, rouge-rose, jouant avec le kitsch comme d’une pâte expressionniste. Par ses diptyques, l’artiste parodie et s’approprie la réalité du male gaze. Avec candeur, elle se joue des pastiches, des doubles « je ». Séductrice-modèle et/ou artiste-active ? La distinction est incertaine. Comment reprendre contrôle des regards sur son corps, sans pour autant refuser être désirs ? Comment profiter de la sensualité et de la jeunesse de son corps et inventer la réalité de son désir, sans l’injonction des regards masculins objectivant ? La question délicate de l’existence de reflets dans un œil masculin reste en suspens. « Aucune Occidentale ne peut prétendre avoir mené son existence à l’abri de cette propagande qui fait de nous toutes, à des degrés variables selon notre âge, notre milieu social et notre métier, avec notre coopération enthousiaste ou à notre corps défendant, des reflets dans un œil d’homme 94. »

Les scalps de Linder

Deux projectiles framboises, deux boules brillantes, l’une par effet de perspective plus imposante que l’autre, fermes servies, à bonne température… Les boules glacées se dégustent dans un laps de temps réduits, elles ont une durée de vie minutée comme les unes des magazine. Avec cette soucoupe volante blanche qui semble entrer en collision avec notre regard, Linder démantèle l’imagerie habituelle que nous consommons jour après jour, heure après heure, de corps féminins ultra désirables, passerelles de jouissance. Elle fait se télescoper une simple coupe glacée à une jeune femme genre Barbarella, vêtue d’une blouse rose bonbon, ceinture dorée et cintrée, adossée à un allusif thermomètre doré au kitsch rococo. Mais la femme est une actrice d’un quotidien middle-class, thermomètre et rideau en attestent. Dans les années 1970, les photomontages de Linder se succèdent, aussi alléchants que glaçants. Ils font jaillir le salace, le libidineux et le sensuel de notre imagerie, capitaliste et orgasmique. Dans ce collage, Linder occulte les seins, qu’on imagine originellement magnifiés par un décolleté. L’artiste anglaise cache tout en dévoilant. Elle entrave. À l’instar de Gauguin, beauté féminine et douceurs sucrées (ou pétales de fleurs) se superposent 95. À l’instar de Gauguin, elle se nourrit et alimente sa matière visuelle par un registre photographique érotique. Linder rend apparent l’érotisation latente de l’écrasante majorité des images communicationnelles des magazines. Le corps des jeunes femmes (blanches) maquillées, apprêtées sert de coulis crémeux et colorés aux slogans publicitaires. Des morceaux de corps féminins- des décolletés, des bouches souriantes toujours entrouvertes, des lèvres maquillées, des yeux langoureux- édulcorent à satiété notre quotidien. « Dans ces réagencements, les corps féminins sont aussi associés à une surcharge de nourriture écœurante qui fait basculer la consommation pornographique vers l’indigestion 96. »

« Quand j’ai commencé les collages dans les années 1970, il y avait une démarcation drastique entre les magazines, avec une vraie limite entre presse féminine et masculine ». Linder puise dans la presse masculine des scènes et des poses érotiques et, dans la presse féminine, tout un appareillage domestique. Elle focalise ses compositions avec les dernières innovations ménagères : fer à repasser, frigo, four…. En utilisant de façon obsessionnelle ces appareils techniques, elle évoque indirectement la littérature de l’époque qui auscultait le mal être de la femme au foyer, contrainte à un périmètre resserré d’actions domestiques. Linder évoque les pensées de Mary Daly, Kate Millett, Germaine Greer et leurs études sur la femme « eunuque ».

« Je me suis armée d’un scalpel chirurgical pour libérer les images de ces pages, et sa précision ne m’a jamais fait défaut ». Elle coupe froidement, opère des déplacements avec des choix minimalistes. Ses télescopages sont millimétrés.

Pour la couverture du premier numéro d’un fanzine auto-édité Pretty Girl (1977), Linder reprend une pause façon Olympia de Manet. Mais, il est difficile d’épiloguer, à l’instar des historien.nes d’art sur la signification du regard de la femme nue, car son tronc est celui d’une gazinière. « Natural poses » tient lieu de cache sexe ou de signe féminin. La femme est naturellement, dans une position de réceptivité. Avec sa cervelle gazinière, l’hôtesse ne semble pas oublier de penser au repas du soir. « Dans les pages des magazines Knave, Family Circle et Honey, la provocation du désir était démocratique, on employait les mêmes techniques pour vendre du fard à paupières ou une Mercedes. » En se référant à Alice traversant le miroir, Linder se demande qui a rêvé à tout cela. « En 1976, on ne le savait toujours pas 97. »

D’une toute autre manière que pour Barbara Kruger, le questionnement féministe qui s’élabore dans les années 1970 fonde et colore le travail de Linder, punk et musicienne. De 1972 en 1977, Linder étudie le design graphique à l’université polytechnics de Manchester, où elle eut notamment pour professeure, Pam Schenk. Au sein de l’école, elle commence en 1976 ses collages. À Manchester, ville économiquement sinistrée, le département design deviendra le lieu et le choix d’orientation (en opposition aux beaux arts) d’un certain nombre de jeunes personnes décidées. « L’école compte d’autres artistes importants, tels Peter Saville, Malcolm Garret ou Mick Hucknall, influencée par Ben Kell ou Barney Bubbles 98. » L’espace créatif de la musique (et le travail pour la musique) est leur terrain d’affirmation et de projections 99. L’une des œuvres les plus connues de Linder fut agencée par Malcolm Garret pour une pochette d’album Orgasm Addict (1977) du groupe Buzzcocks.

Une femme nue, sportive, huilée, décapitée s’hybride avec un fer à repasser. Une femme dont les deux seins peuvent prendre la parole et mordre. Linder confie un collage femme, mais n’assure pas la composition graphique et typographique du disque . Elle n’a -elle non plus- pas fait carrière au sein du design graphique 100. Elle concevra quelques pochettes de disques, notamment pour son groupe de musique, Ludus, elle n’entrera pas durablement en dialogue avec le marché, les commanditaires ou le collage typographique.

Même s’il faut rejeter tout analyse qui fige une œuvre (ou un ensemble) par le déterminisme (biographique, conditions sociétales 101), gageons que Linder n’aurait, à cette époque, jamais pu avoir la carrière de Peter Saville. Linder a rencontré et assumé la révélation féministe et elle a poursuivi dans un isolement plus ou moins affirmé, son œuvre. Malgré les bévues, les erranc

es 102, Peter Saville compose avec arrogance et ceci présuppose qu’il pouvait participer, changer l’histoire des labels et l’histoire du design graphique. Ce n’est pas pour rien qu’il vient à ses rendez-vous avec des références historiques : Tschichold, Fortunato Depero. Il n’a pas à craindre de se mesurer à eux. « C’est une période où les jeunes designers ambitieux invoquent constamment les créations des génies du modernisme du demi-siècle passé 103 ». Les génies en appellent aux génies. Ce rapport à l’histoire n’est ni anodin 104, ni exceptionnel, Linder le formule ainsi : « j’aime le fait de disparaître et de ne pas savoir ce que les gens pensent de moi 105 », alors que des graphistes de sa génération formulent que leurs inscriptions dans le design graphique était une façon détournée mais concrète de participer et de changer l’histoire. Beaucoup de graphistEs préfèrent travailler dans l’anonymat, dispar(être). Mais avec cette disparition, elles se plient bien malgré elles aux conventions, et ce vœu d’abnégation que la société souhaite d’elles

Peter Saville et Linder questionnent leur société et les frontières du genre par leurs photomontages minimalistes mais leur naissance, leurs habits leur font assumer un avenir différent. Ces derniers mots sont empruntés à Virginia Woolf définissant Orlando 106, personnage fondamental à l’élégance anglaise et une approche « trans » genre. Orlando voyage à travers les genres et les époques. D’homme, il deviendra femme, mais change peu, si ce n’est son destin. « Il (Orlando, ndlr) avait, en changeant de sexe, changé sans doute d’avenir, mais non de personnalité 107. »

Une graphiste, inconsciemment, lit dans les références dans les corpus d’histoire du graphisme qu’elle n’y serait jamais réellement une actrice, parfois une parenthèse, parfois une mention se réduisant à quelques lignes. Les féministes des années 1970 alertent les femmes que si elles souhaitent participer à l’histoire, il faut parfois oser la braquer (et souvent cheminer, seule, bien seule). Quitte parfois à s’égarer et à se heurter à un non-sens : « l’histoire des femmes est-elle une histoire par les femmes, sur les femmes et pour les femmes ? 108 » Peuvent-elles sortir d’une ghettoïsation ? Le questionnement -ce texte- se poursuit encore aujourd’hui 109.

Trouble épicène : Cassandre

En se non-choisissant un nom de scène épicène dans un moment furtif d’une scène de vie quotidienne, et à un stade où il n’idéalise pas encore à sa profession, Cassandre marque, a priori, sa profession d’un doute et d’une utopie fondamentaux. Cette foi, il la forgera durant une carrière remarquable sur un peu moins de vingt ans, mais ce doute envers les promesses de son métier sera teinté par son suicide en 1968 et par les mots qu’il laisse. Dans un texte lui-même testament, Pierre Bernard rend hommage à Cassandre et à ce choix de nom qu’il associe à une ombre tragique 110, celle qui plane toujours sur un.e graphiste dans un contexte économique et de commandes trop régis par une logique publicitaire. Instrumentalisons également Cassandre pour souligner qu’il est dans la mythologie grecque, un personnage féminin et qu’à plusieurs reprises des autrices-féministes se sont référées à elle pour interroger, la situation et la condition des femmes dans l’histoire. Le récit polyphonique de Christa Wolf (datant de 1982) en est le plus bel exemple.

Adolphe Jean Marie Mouron, malgré le choix (fortuit) de son nom de scène, Cassandre n’aurait pas pu naître fille ou vivre la même « galère 111 ». De genre féminin, CassandrE n’aurait pas ébloui à ses débuts par la représentation d’un bûcheron, fendant un tronc d’arbre, terrassant une tradition. Fille, Cassandre aurait dû se battre pour se servir d’une hache et décimer bien plus qu’un arbre, mais toute une forêt d’interdits et d’embûches. CassandrE aurait dû se déraciner totalement au risque de perdre l’équilibre (mental). Elle n’aurait pas été déçue par les promesses non tenues de la profession car elle n’aurait pas eu les conditions d’être émerveillée par son métier sur deux décennies ou de connaître la gloire (par une rétrospective au MOMA de New York en 1936). CassandrE n’aurait pas été choisie, soutenue, admirée passionnément par ses pairs, ses successeurs.

Un an après son geste graphique inaugural pour le Bûcheron, Cassandre se marrie à 23 ans. Le mariage en 1924 avec Madeleine Cauvert 112, une amie de sa sœur, son aînée de douze ans et veuve 113, lui apporte une inestimable sécurité financière. Son fils écrit dans la monographie qu’il consacre à son père : « Ce mariage d’amour lui apporte aussi l’aisance et la sécurité financière, retrouvée après la tourmente bolchevique. Il décide de se faire construire une maison à la hauteur de ses conceptions esthétiques 114 ». En 1926, Cassandre s’installe avec sa famille dans une maison-atelier dessinée par les frères Perret à Versailles 115. Dans cet écrin moderniste, Cassandre outillé comme un architecte, dessinera ses affiches guidées par le nombre d’or. Il quittera cette maison-atelier après son séjour à New York, quelques mois, sa femme 116 en 1939 117. À ce tournant, il se remet à la peinture, notamment à la nature morte. Après guerre, ses productions graphiques deviendront de plus en plus rares. Quelques créations éclatantes émergeront dans les années 1950 : avec « Sylvie Joubert l’assistante idéale », il compose des pochettes typographiques pour Pathé-Marconi. Ces détails biographiques mentionnés ramènent tout à chacun, homme, femme, à la fragilité de sa vie et de ses conditions d’existence, et mettent en lumière ces seconds rôles qui permettent ou non à une vie de création de se réaliser. Un travail graphique est un tel investissement qu’il fallait à Cassandre un cadre de conceptions stable : une sécurité financière et un atelier (à soi).

Cassandre donnera au graphisme français une dimension technicienne très tôt remarquée, faisant basculer la profession dans une profondeur et une affirmation contemporaines. Cassandre est considéré comme le graphiste qui a fait le lien entre le graphisme de tradition picturale (Henri Toulouse-Lautrec) et le graphisme de type industriel et fonctionnel (en écho, le Bauhaus). Clairement, Cassandre s’écarte du registre formel des décorations fanfreluches. Son corpus ne comporte quasiment pas de corps féminins, et encore moins de nus. Ainsi peut-on lire cette analyse sur l’affiche pour la compagnie l’Étoile du nord : « il n’y a pas de sexe, pas de scènes charmantes de bosquets et de cascades, pas d’express romantique hurlant dans la nuit. C’est un dessin d’une impitoyable abstraction : des rails de chemin de fer convergent vers une étoile : les lettres sont violettes sur fond ocre 118 ». Le critique anglais remarque à tel point Cassandre est une « évolution » dans le graphisme français.

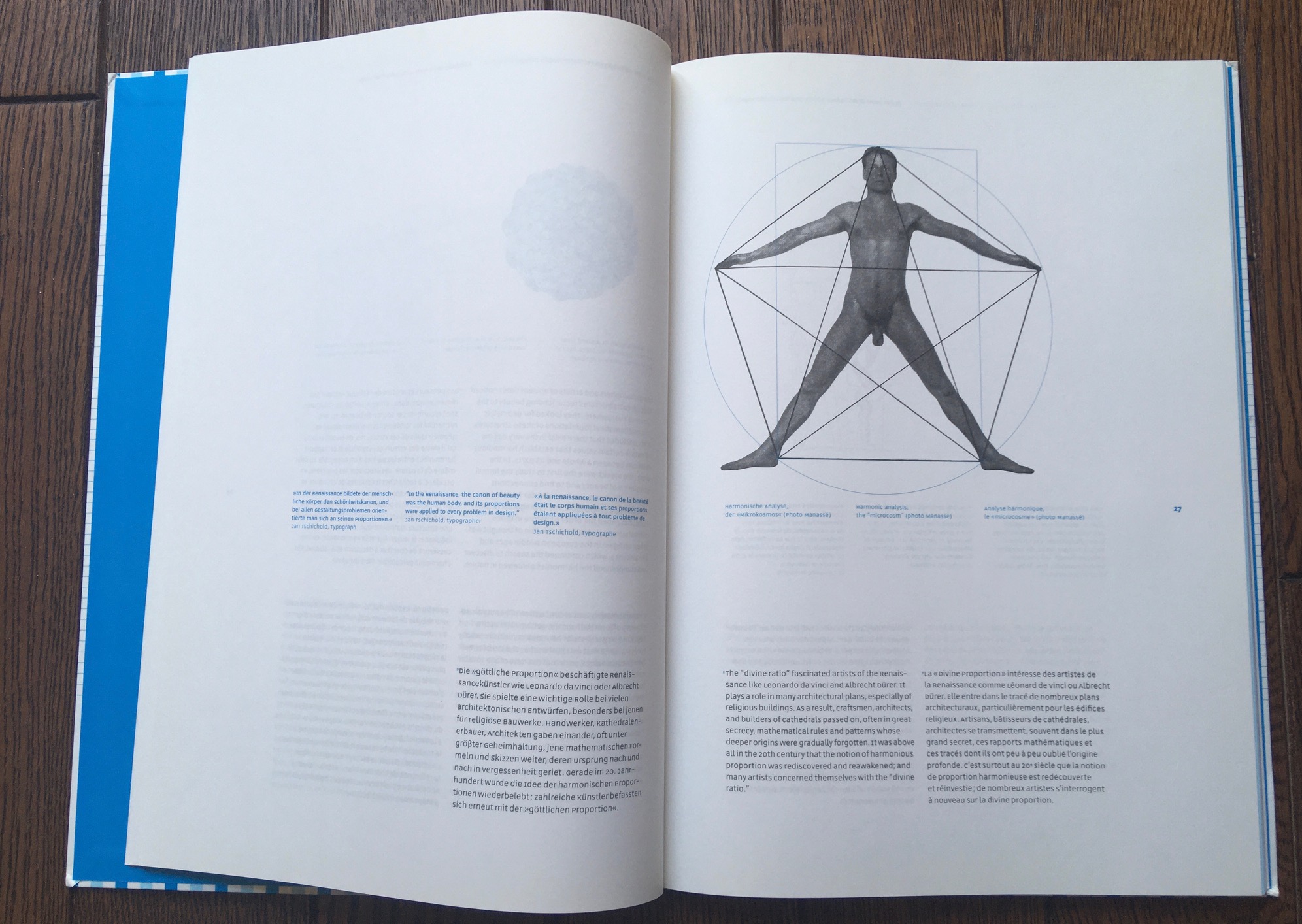

Les compositions de Cassandre, d’une « impitoyable abstraction », imposent via les outils de l’architecte 119, des dessins millimétrés d’une rigueur et une méthodologie qui se réfèrent à l’ingénierie. Il s’agit de résoudre des problèmes techniques 120. D’ailleurs ses affiches aux dessins schématiques évoquent régulièrement une symbolique technique. Dans ses affiches, les corps humains sont souvent mécanisés, ils répondent à des normes et à des actionnements. Cassandre refuse le « lyrisme individuel ». L’affiche, objet en série, reproduit en des milliers d’exemplaires répond à une fonction. Elle est une « machine à annoncer ». Ses compositions reposent sur des constructions géométriques et logiques, ordonnancées 121. Il s’agit d’éliminer les détails, les « formes parasitaires » parfois imposées par le commanditaire. Le graphiste régit ses compositions par une grille structurante, modulaire. « Fidèle à ma méthode géométrique ou, plus exactement, architecturale, je m’efforce du moins d’assurer à mes affiches un ‘plancher de vaches’ indéformable. C’est sur plancher que travaille mon dessinateur. Je lui interdis la mise en carreau. Je lui donne un module qui se répète et rythme la composition tout entière. C’est en quelque sorte la clé du système. Mon collaborateur n’est qu’un docile exécutant. je ne lui abandonne, bien entendu, ni le choix, ni la figuration, ni la mise en place de la lettre 122. »

La lettre acquiert un rôle capital, au propre comme au figuré 123. Par la typographie, le graphiste débute sa composition 124, par les (jeux de) mots, il cherche comment raconter une histoire à la foule. Le corps de la lettre a toute son attention, au point que rencontrant peu de succès, ses créations typographiques seront ses plus grandes sources de déception. La lecture de ses textes est éclairante. Cassandre est le premier graphiste français à laisser des textes fondamentaux. Ils participent à la construction de son métier 125. Il y décrit ses convictions, ce métier passion, où il s’agit de « se renouveler sans cesse ». Dans ces écrits, l’affiche est régulièrement associée à des connotations féminines :

« Chaque affiche est une expérience nouvelle à tenter, ou plutôt une nouvelle bataille à livrer, à gagner. »

« Le succès n’attend par celui qui cajole doucereusement les badauds. Le succès est à celui qui conquiert le public "à la hussarde" ou plutôt, passez moi ce terme soldatesque, qui le viole ».

Alors que Cassandre définit doit être optique, graphique et poétique, il précise dans la partie sur l’affiche poétique :

« sans ce pouvoir d’émotion elle ne saurait être qu’une femme sans sex-appeal.(…)

Impossible d’arrêter les gens dans la rue pour leur expliquer les avantages de tel produit. Il faut les prendre à leur insu, par surprise.

Ainsi l’affiche ne sera donc pas forcément plaisante ni sympathique, pourvu qu’elle soit émouvante. On ne lui demande pas de se faire aimer ni comprendre, seulement de se faire subir.

Elle est à la Peinture ce que le viol est à l’amour ».

Ces commentaires marque l’affiche du sceau de la violence, plus précisément du viol. Ainsi, outre les conditions matérielles que peu de femmes pouvaient rassembler pour s’affranchir et devenir une mousquetaire parmi les quatre mousquetaires (ainsi surnommés les quatre graphistes Charles Loupot et Paul Colin, nés en 1892, Jean Carlu et Adolphe Jean-Marie Mouron, dit Cassandre, nés en 1900 et 1901) il y a aussi cette réalité propre à la violence de l’affiche que devaient affronter, dompter les graphistEs. Comment étaient-elles autorisées à penser, concevoir la violence (visuelle) qu’est l’affiche ?

En invoquant Cassandre, un prénom épicène, mais également un pseudonyme et une couverture, il s’agit de poursuivre l’idée que le graphisme peut contribuer à penser le monde, à être un acte culturel. Revendiquer être autrice ne se pense pas ici dans une logique de reconnaissance, dans une envie qu’on retienne « un » nom, mais davantage dans une logique minutieuse et farouche d’étudier, de surveiller, les possibilités et les impossibilités, les conditions et les empêchements pour les autrices d’œuvrer à leurs compositions graphiques, d’expérimenter dans un espace institutionnel et marchand soutenant. De parvenir à mettre en formes leurs pensées, leur écriture du désir, la gestion de la violence symbolique dans le contexte de la commande.

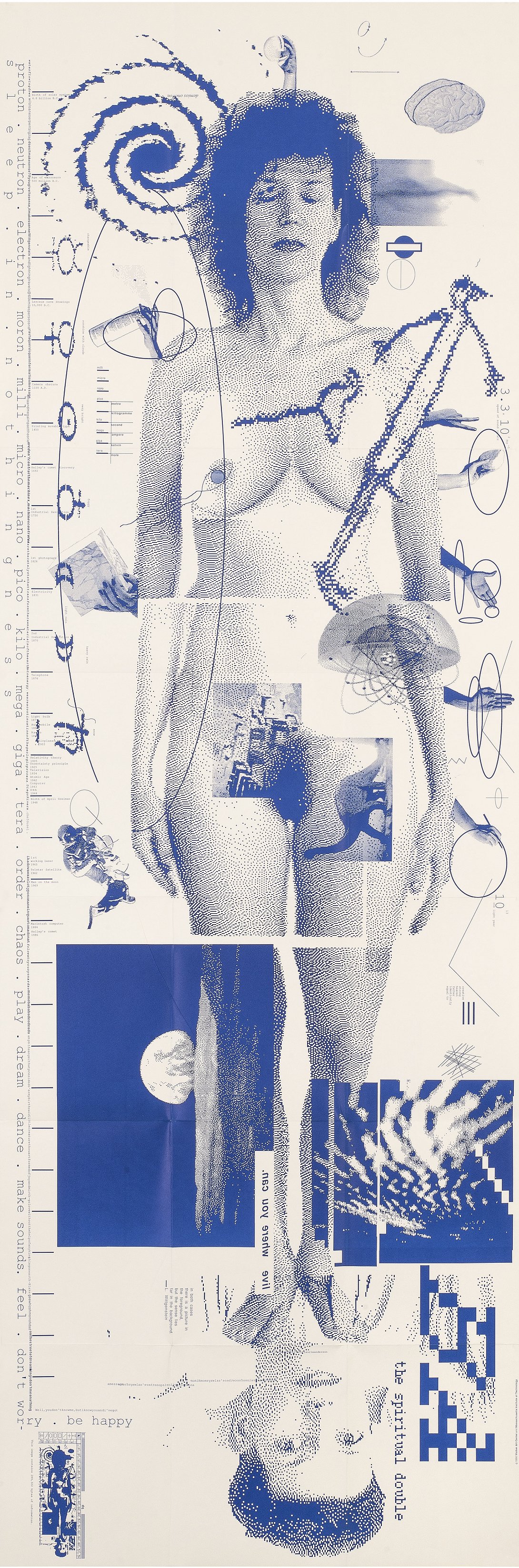

(Cette double page est issue du livre d'Anne Denastas et Camille Gallet, Une Initiation à la typographie, Niggli, 2006 (L'idée de ce livre est née d'un projet réalisé par Anne Denastas et Camille Gallet en janvier à l'Ensad, Paris). Page de l'Analyse harmonique, le "microcosme" (photo Manassé).

Deuxième séquence publicitaire thématique

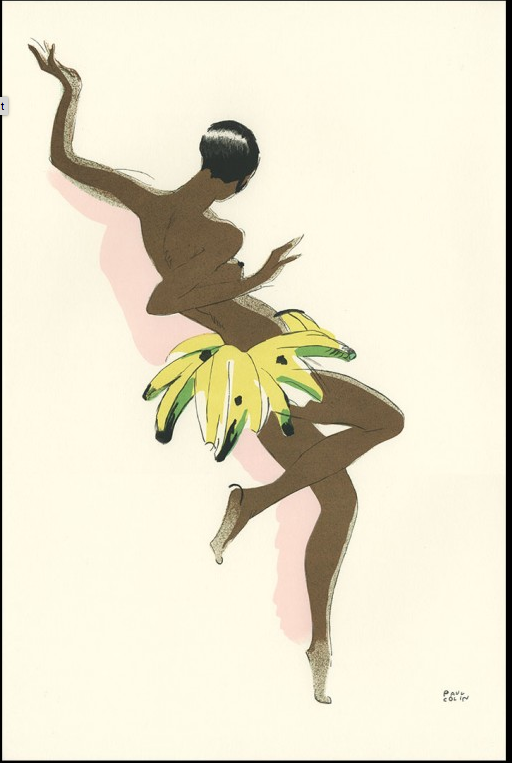

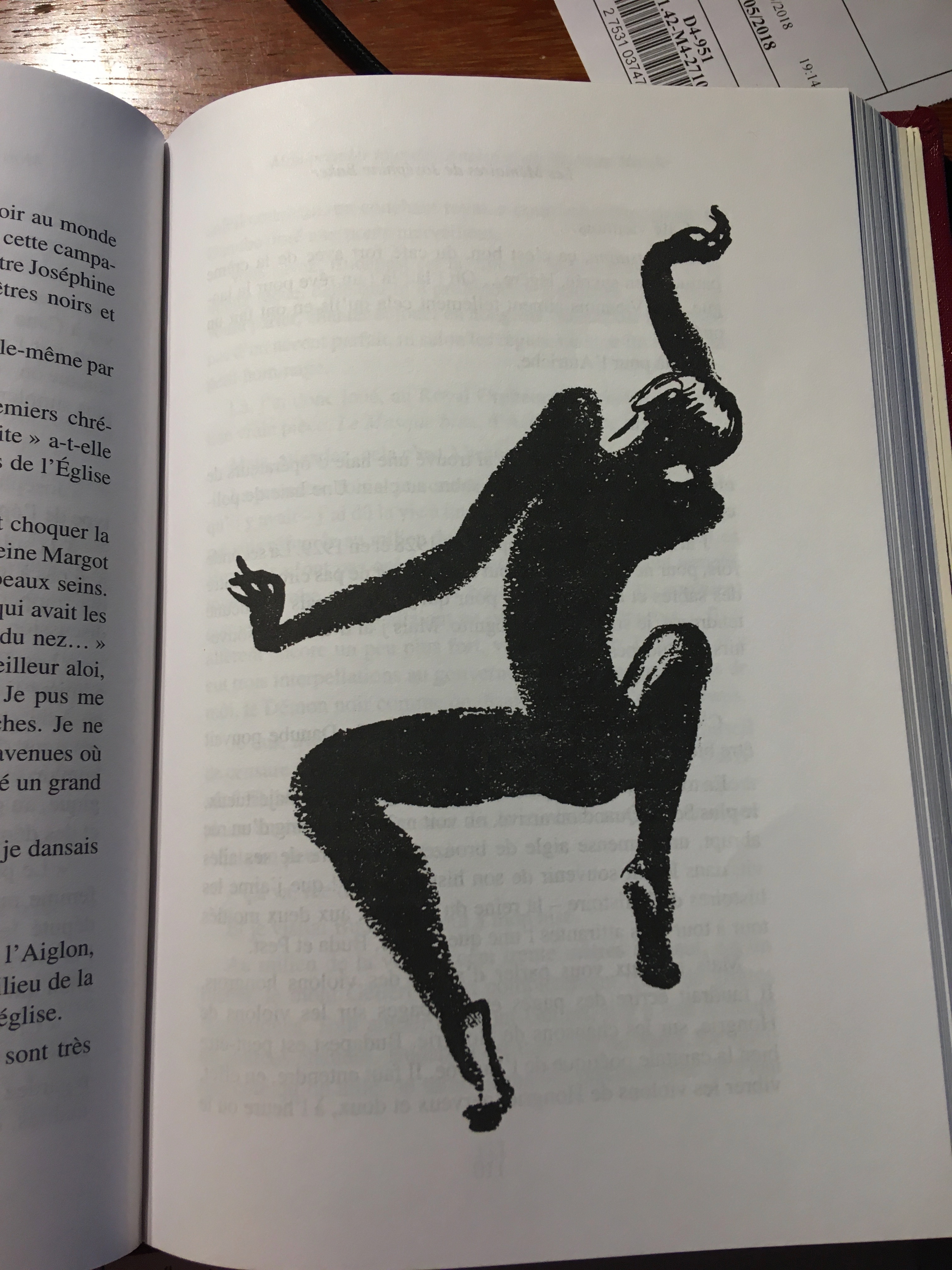

Bananes virevoltantes 1926

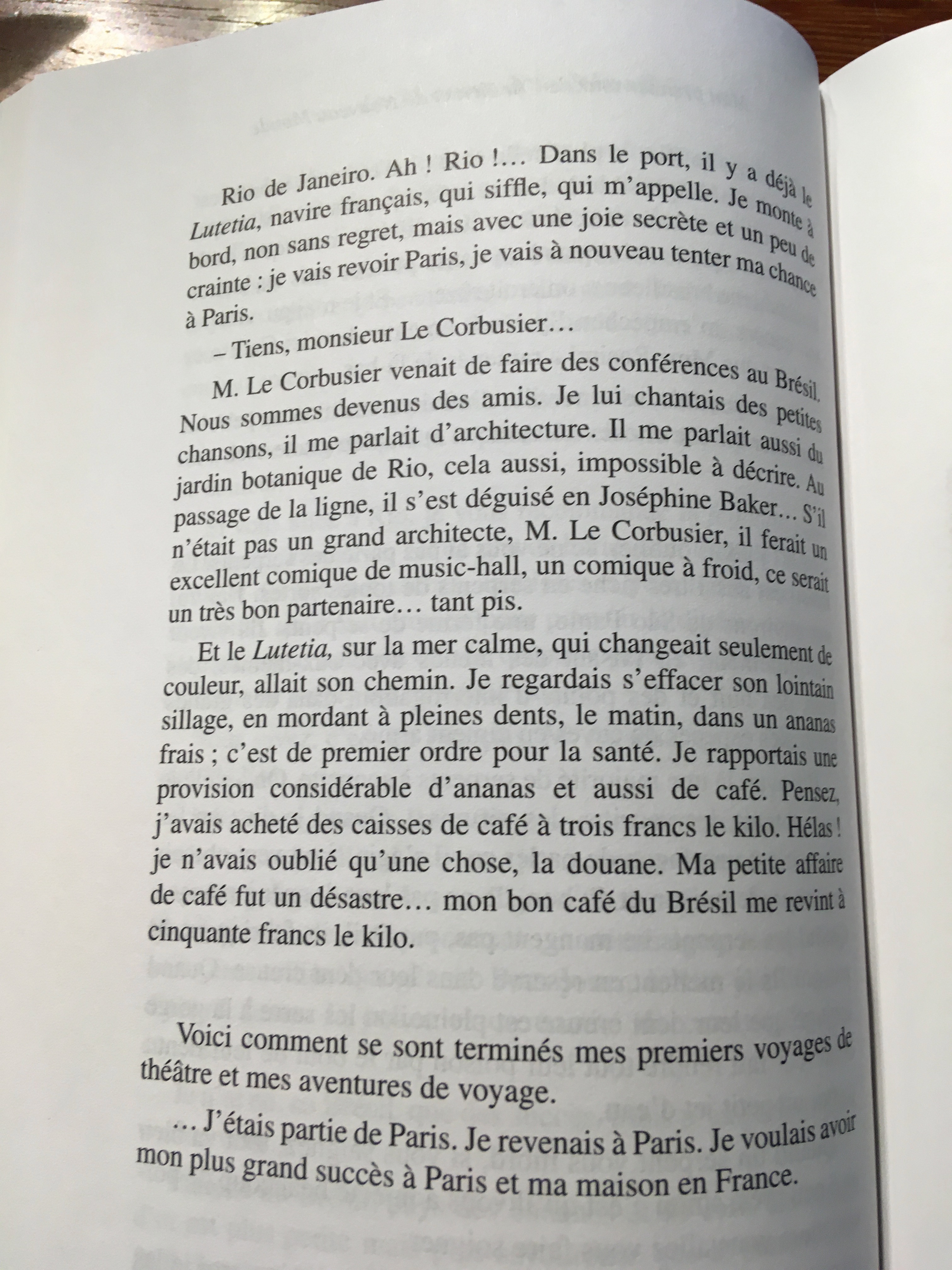

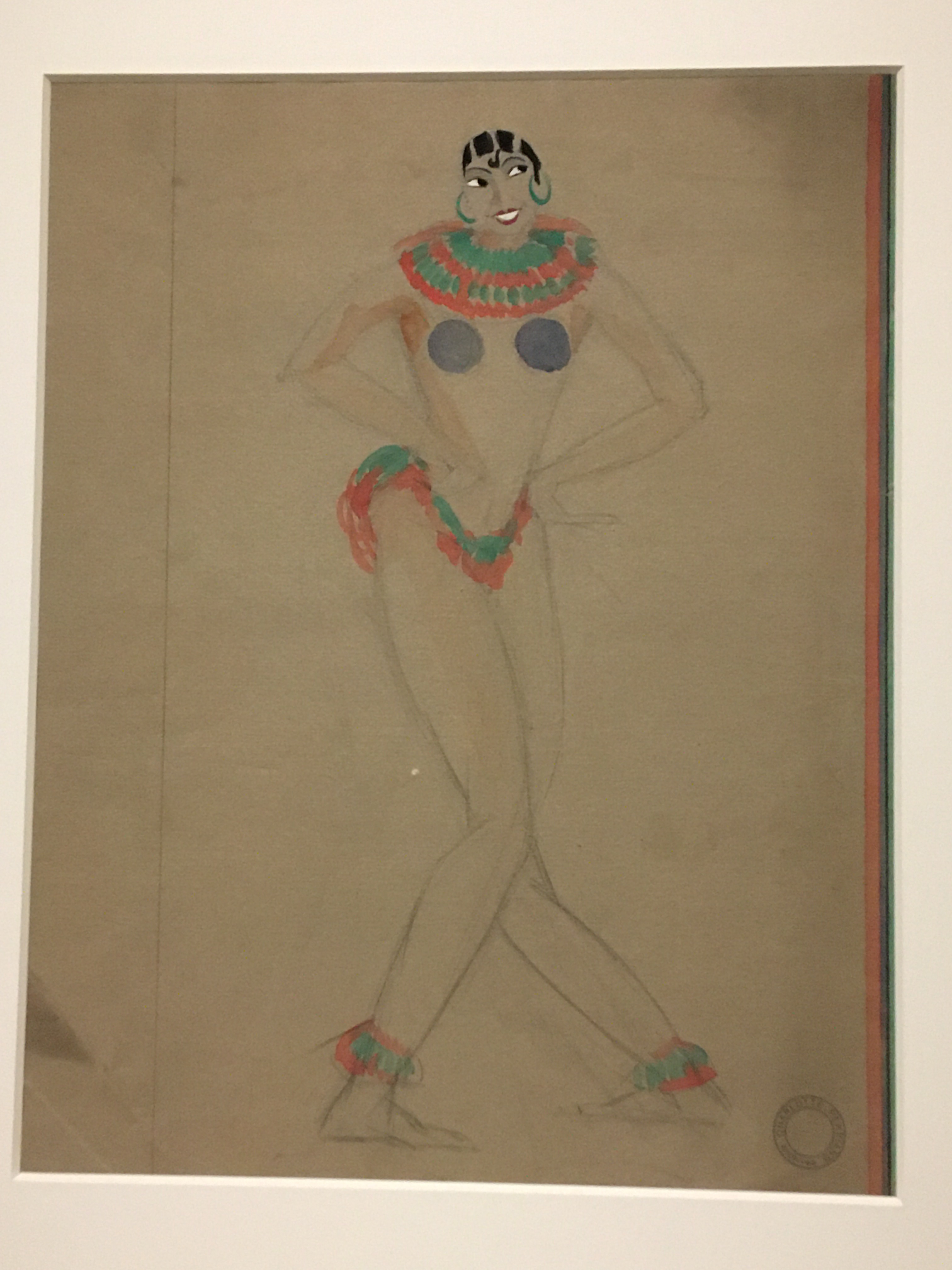

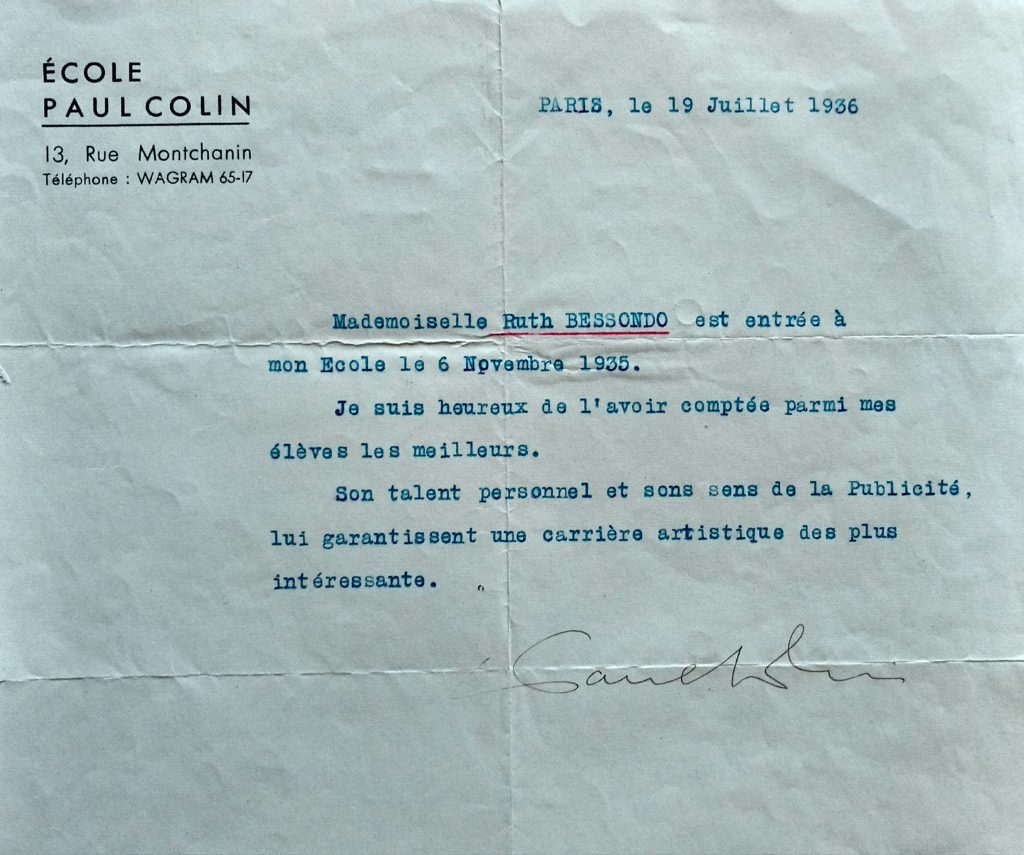

« À partir du printemps 1926, Baker fut la vedette du nouveau spectacle La Folie du Jour au théâtre des Folies Bergères, dans lequel elle apparaissait vêtue d’un pagne de bananes -l’idée venant de Jean Cocteau et de l’affichiste Paul Colin -et d’un collier de perles 126». À son arrivée à Paris en 1925, Joséphine Baker accepte de danser seins nus pour la Revue Nègre 127. Un an plus tard, elle franchit une nouvelle provocation avec ce tutu-pastiche composé de seize bananes 128. Joséphine Baker, dans une sincérité et une énergie déconcertantes, ose une parure de nudité où pulsions érotiques se conjuguent ouvertement avec appétit sexuel. Nue, avec ses bananes attachées mais dansantes, avec l’innocence de sa jeunesse et la nécessité de construire une carrière et une vie à partir de rien, si ce n’est son corps et la danse, Joséphine Baker à 19 ans, s’amuse avec les fantasmes scopiques. Dépassant les allusions de pommes ou de mangues, la danseuse américaine revêt ce pagne comme un trophée de conquêtes phalliques. Joséphine Baker danse et s’invente au cœur de signes paradoxaux 129. Cet affichage indécent n’est pas étranger à la pigmentation de sa peau. Ce pagne est un trompe-l’œil raciste.

Les bananes sont, dans le paysage français, à ce moment-là, associées aux « Nègres » et les affichistes ont participé à cette combinaison et à donner une visibilité aux « corps noirs ». Une banane sur une affiche, avant d’être un fruit, est une évocation raciale. « Vers 1900, leur présence dans les rues parisiennes n’était pas rare, certes, mais la grande majorité de la population française blanche n’avait jamais vu de Noirs autrement que sur des affiches, des réclames publicitaires de savantes grotesques et de cannibales des jungles et des savanes mystérieuses, ou à l’occasion de visite dans des expositions coloniales ou des zoos humains. (…) La Première Guerre mondiale proposa ainsi une nouvelle image : celle du Noir enfant, du brave tirailleur fier à la chéchia "Y’a bon Banania", selon le dessin figuré sur les célèbres boîtes de cacao jaunes 130. » L’affiche Banania (l’illustration est de Giacomo de Andreis en 1915) encre la mémoire collective des Français et participe à alimenter l’association Noirs (quelque soit la nationalité) et bananes.

Lors de ses spectacles, la jeune Joséphine Baker attise le couple fascination/répulsion « mais de manière finalement indirecte, elle confronte et renvoie le public à son ignorance, ses stéréotypes, ses perversions 131 ». Très tôt et tout au long de sa vie, Joséphine Baker jongle avec les symboles, les déguisements. Elle danse sur le fil des oppositions. Joséphine Baker a toujours veillé à la transformation de son corps dansant. En changeant de coiffe, de coiffure 132, elle se pare de différents visages. Cette conscience du pouvoir de l’ornement, cette capacité à cultiver l’ambiguïté, cette construction d’identités fluides lui permettent de se réinventer au fil des décennies. Joséphine Baker ne séparera jamais le couple moderniste, art et vie. Sa vie demeurera une scène constante à multiples focales. Cette philosophie artistique est moins conscientisée qu’une réaction vitaliste due une énergie fondamentale de survie. Sa vie de danseuse professionnelle commence à 14 ans et Joséphine Baker associe ce choix à une parade contre la pauvreté : « j’ai eu froid et j’ai dansé pour avoir chaud (…) une de mes premières mimes a été de me déguiser pour voir ce que disent les gens 133 ». Elle évoque constamment sa soif de vivre et affirme : « J’ai un appétit formidable 134. »

Joséphine Baker, dans l’histoire du design graphique, entretient un dialogue subreptice avec la vendeuse de pommes de Henry Gray autour de cette équation : érotisme/consommation/matière reproductible. Avec ce qu’on pourrait appeler une aura de papier, Joséphine Baker s’imprime en des milliers d’exemplaires. La diffusion graphique de son image est impressionnante. « Dès l’autonome 1925, son visage et son corps circulaient comme des icônes 135 » et se diffusent à travers l’Europe via des affiches, cartes postales, dessins de presse, photographies.